目次

遺言書は、財産や想いを法的に伝える大切な手段です。自筆証書、公正証書、秘密証書など各形式の特徴や法的効力、作成時の注意点を徹底解説します。

遺言書の基本知識と種類の概要

遺言書とは、自分の財産や想いを法的に確実に伝える文書であり、種類ごとに適した活用方法があります。将来の不安を減らし、家族間のトラブルを防ぐためにも、遺言書の基本を理解しておきましょう。

遺言書とは

遺言書とは、自分の死後に財産や権利の配分、法的手続きに関する意思を記録する正式な文書であり、その種類によって特徴や効力が異なります。法律に基づいた形式で作成されることで、法的効力が認められます。遺言書があることで、財産の分配が本人の意思どおりに行われ、相続トラブルを防ぐことができます。

作成するメリット

遺言書を作成する最大のメリットは、自分の意思を法的に確実に尊重してもらえる点です。特に、法定相続分とは異なる分配を希望する場合や、特定の人や団体に寄付をしたい場合には不可欠です。また、未成年の子どもの後見人を指定したり、ペットの世話をお願いすることもできます。遺言書があれば、残された家族が相続手続きで揉めるリスクが減り、安心して暮らせる環境が整います。

必要な場面

遺言書が特に必要になるのは、複雑な家族構成の場合や相続人が複数いる場合です。たとえば、再婚した家庭で前配偶者との間に子どもがいる場合や、内縁関係のパートナーがいる場合、特定の相続人を遺産分配から外したい場合などが挙げられます。加えて、個人事業主や会社経営者で事業継承が必要な場合も重要です。さらに、不動産や金融資産などの評価が高い財産を持っている方は、適切な分配を明確にしておくことで、後の手続きがスムーズになります。

遺言書は、未来の安心と家族の幸せを守るための心強い手段であり、その種類に応じて適切な選択を行うことが大切です。次章では、遺言書の具体的な種類や特徴について詳しく解説します。

自筆証書遺言の概要

自筆証書遺言は、遺言者自身が手書きで作成する遺言書の形式です。最も身近で簡単に作成できる方法ですが、一定のルールに従わなければ法的効力が認められないため、正しい作成手順を理解しておくことが大切です。

定義と効力

自筆証書遺言とは、遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自書し、押印した文書を指します。この形式は公証人の関与を必要としないため、手軽に作成できる一方で、形式に不備があると無効になるリスクがあります。特に、日付の記載漏れや押印の欠如は重大なミスとなるため注意が必要です。

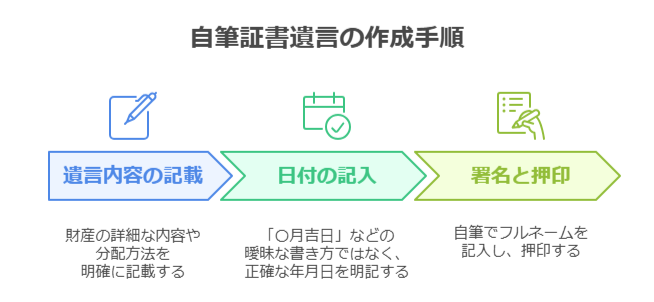

作成手順

自筆証書遺言の作成手順は次の通りです。

- 遺言内容の記載:財産の分配先や割合、特定の希望事項などを明確に記載します。

- 日付の記入:必ず年月日を明記しましょう。曖昧な日付は無効の原因になります。

- 氏名の署名と押印:自書でフルネームを記入し、実印または認印を押印します。

これらのステップを守ることで、遺言者の意思が法的に保護されます。

保管と検認

自筆証書遺言は自宅で保管する場合が多いですが、家庭裁判所での検認手続きが必要です。これは遺言の有効性を確認するための法的手続きです。近年、「法務局の保管制度」が導入されました。この制度を利用すれば、遺言書を法務局に預けることで検認手続きが不要となり、紛失や改ざんのリスクも防げます。

注意点として、遺言書の内容が不明確な場合、相続人間の争いを招くことがあります。信頼できる専門家の助言を得て、明確な内容で作成することをお勧めします。次章では、公正証書遺言について詳しく説明します。

公正証書遺言の利点

公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が関与して作成されるため、最も信頼性の高い遺言書の形式です。形式的なミスが起きにくく、相続トラブルを未然に防ぐ手段として広く利用されています。以下では、その利点を詳しく見ていきましょう。

必要な準備

公正証書遺言を作成するには、事前にいくつかの準備が必要です。まず、財産のリストアップを行いましょう。現金や預貯金、不動産、株式など、相続対象となる資産を整理することで、内容が明確になります。次に、相続人や受遺者の特定も重要です。家族構成や相続権の有無を確認し、必要に応じて戸籍謄本などの証明書類を用意します。

加えて、遺言内容についての大まかな意向を文書化しておくと、公証人との相談がスムーズに進みます。遺言執行者を指定したい場合も、その人の同意を得ておくとよいでしょう。

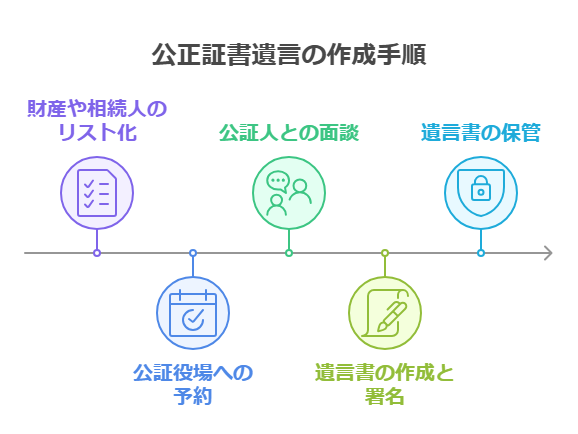

手続きの流れ

公正証書遺言の作成手続きは、以下のステップで進められます。

- 公証役場への予約:事前に公証役場に予約を入れ、必要な書類を確認します。

- 公証人との面談:公証人に意向を伝え、法的に問題のない内容に調整してもらいます。

- 遺言書の作成と署名:公証人が内容を作成し、遺言者および証人2名が署名します。

- 遺言書の保管:作成された遺言書は、公証役場で厳重に保管されます。

このような手続きを経ることで、形式不備による無効リスクを避けることができ、遺言の内容が確実に法的効力を持つようになります。

費用と保管

公正証書遺言の費用は、遺産総額や内容の複雑さに応じて変動します。ただし、費用に見合う安心感を得られるため、将来への有益な投資と考えられます。公証人手数料は明確な基準があるため、不明瞭な追加費用が発生する心配はありません。

また、遺言書は公証役場で半永久的に保管され、紛失や改ざんの心配がありません。相続開始後も検認手続きが不要なため、迅速な遺産分配が可能です。

公正証書遺言は、将来の家族の安心と遺産管理の確実性を求める方に最適な選択肢です。次章では、秘密証書遺言の特徴について詳しく説明します。

秘密証書遺言の特徴

秘密証書遺言は、遺言内容を他人に知られたくない場合に最適な遺言の形式です。公証人の関与は必要ですが、内容自体は秘密にできるため、プライバシーを重視する方に向いています。ここでは、その特徴について詳しく解説します。

制度の概要

秘密証書遺言とは、遺言者が遺言内容を書いた文書を封筒に入れて封印し、公証人と証人の前で作成手続きを行う遺言形式です。遺言内容を記載する際の形式は問われないため、手書きでもパソコンでの作成でも構いません。

手続き時には、封筒の表面に遺言者の署名と押印を行い、公証人がその場で作成証明書を発行します。このため、内容の秘密性が保たれながらも、法的効力が確保されるのが大きなメリットです。

保管と証人の役割

秘密証書遺言は、家庭裁判所の検認が必要なため、相続開始後に手続きが発生します。公証役場で保管されるわけではないため、紛失や破損を避けるために、信頼できる場所で厳重に保管しましょう。

また、作成時には公証人と証人2名の立会いが必要です。証人は遺言の内容を知る必要はありませんが、署名と押印を行うため、法的要件を満たす適切な人物を選ぶ必要があります。身内ではない第三者を証人にするケースが多いです。

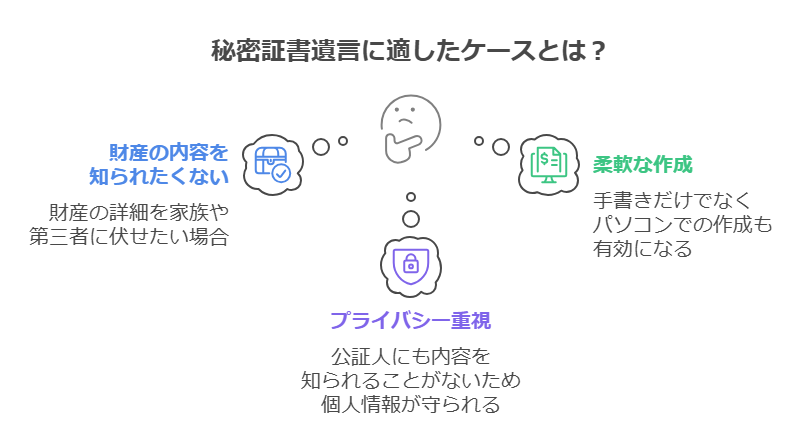

適したケース

秘密証書遺言は、次のようなケースに適しています。

- 財産の内容を知られたくない:財産状況や相続内容を家族や第三者に伏せたい場合に有効です。

- 柔軟な作成方法を求める方:手書きだけでなく、パソコン作成も可能なため、記載方法の選択肢が広がります。

- プライバシー重視の方:公正証書遺言と異なり、遺言内容が公証人にも知られないため、個人情報の保護が優先されるのが魅力です。

ただし、家庭裁判所での検認手続きが必要となるため、迅速な相続を希望する場合には適していない点に注意が必要です。

総合的な判断を行い、適切な遺言形式を選びましょう。次章では、遺言書作成時の注意点について詳しく説明します。

作成時の注意点

遺言書を作成する際には、いくつかの重要な注意点を押さえておく必要があります。これを怠ると、せっかくの遺言が無効になったり、相続人間の争いを招いたりする可能性があります。以下では、遺言作成時に見落としがちなポイントを分かりやすく解説します。

内容の具体性

遺言書には、具体的で明確な内容を記載することが欠かせません。例えば、「自宅を長男に相続させる」ではなく、「住所〇〇の一戸建て家屋を長男〇〇に相続させる」と詳しく記載することで、財産の特定が容易になります。曖昧な表現は相続争いの火種となるため、専門家に相談しながら明確な言葉を選びましょう。

執行者の選定

遺言執行者は、遺言の内容を実際に遂行する責任者です。特に、多くの相続人がいる場合や財産が複雑な場合は、専門的な知識を持つ信頼できる人物を選ぶのが理想です。行政書士や弁護士に依頼することで、手続きの迅速化と公正な対応が期待できます。

また、遺言執行者を指定しない場合、家庭裁判所が選任するため、相続手続きが遅れる可能性があります。事前の選定はトラブル回避のカギです。

法的要件の確認

遺言書は、法的な要件を満たして初めて効力を持ちます。例えば、日付の記載や署名と押印は必須項目です。これらが欠けると、遺言全体が無効になることもあります。

特に自筆証書遺言では、全文を遺言者が自筆で記載する必要があるため、パソコンでの作成は無効です。また、最近では法務局による保管制度も導入され、形式不備を回避するための選択肢が増えています。

注意点を意識して適切な遺言書を作成すれば、家族に確実な財産分配を行い、トラブルを未然に防ぐことができます。専門家のアドバイスを受けつつ、将来の安心をしっかりと備えましょう。

まとめ

遺言書の種類や特徴を理解し、適切な形式を選ぶことで、財産分配や家族間のトラブルを未然に防ぐことができます。信頼できる専門家のサポートを活用し、安心して将来に備えましょう。

関連コラムはこちら↓

公正証書遺言とは?自筆証書遺言との違いやメリット・デメリットを徹底解説自筆証書遺言とは?作成手順やメリット・デメリットを徹底解説秘密証書遺言とは?作成手順やメリット・デメリットを詳しく解説

特定行政書士として、幅広い業界における法務支援やビジネスサポートに従事するとともに、業務指導者としても精力的に活動。企業法務や許認可手続きに関する専門知識を有し、ビジネスの実務面での支援を中心に展開しています。(登録番号:03312913)