目次

遺言書を発見した場合、まずは適切な手続きが求められます。本記事では、遺言書開封時の注意点、法的手続きの具体的な流れ、そして専門家に相談することで得られるメリットについて分かりやすく解説します。

遺言書を開封する際の基本的な注意点

遺言書開封の法的義務

遺言書を開封する際には、法的手続きの遵守が重要です。特に、自筆証書遺言や秘密証書遺言は家庭裁判所での検認手続きが必須です。これを怠ると、法律上の過料(罰金)が科される場合があります。

一方、公正証書遺言は検認が不要なため、種類を事前に確認することが必要です。

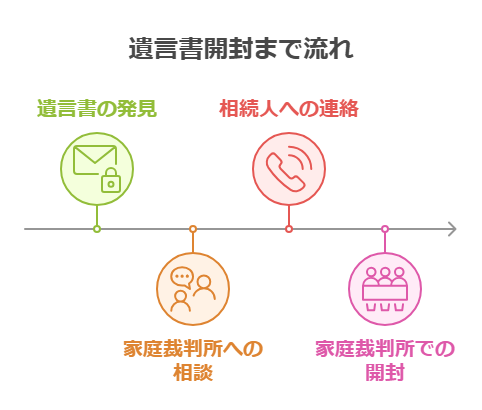

遺言書開封までの流れ

遺言書を開封するタイミングは、遺言者が亡くなった後になります。以下に遺言書の発見から開封までの一般的な流れを解説します。

- 遺言書の発見:亡くなった親族の遺品整理中に『遺言書』と記載された未開封の封筒を発見。

- 家庭裁判所への相談: 自筆証書遺言であることを確認し、家庭裁判所に検認手続きを申請。

- 相続人全員への連絡: 封筒を開ける前に相続人全員に遺言書の存在を通知し、開封予定日を共有。

- 家庭裁判所での開封: 検認手続きの期日に裁判所へ出向き、正式な手続きのもと開封。このような事例を通じて、法的手続きを守る重要性が分かります。

開封前に確認すべき重要事項

遺言書の開封にあたっては、確認すべき重要な事項があります。これを怠ると、相続手続きが複雑化したり、相続人間のトラブルが発生する可能性があります。

- 遺言書の種類:

- 自筆証書遺言

- 秘密証書遺言

- 公正証書遺言

- 封筒の状態:

- 開封の形跡がないか確認。

- 封筒に「遺言書」と明記されているか。

- 記載内容の有無:

- 遺言書の署名、日付、押印があるかを確認。

- 不備がある場合は、家庭裁判所に相談する必要があります。

- 相続人全員への連絡:

- 遺言書が発見された場合は、相続人全員に速やかに通知し、開封手続きの段取りを相談することが推奨されます。

このように、遺言書の開封には法律上のルールと慎重な手続きが必要です。適切な流れを守ることで、相続トラブルを防ぎ、遺言者の意志を確実に反映させることができます。

遺言書開封に必要な手続きと流れ

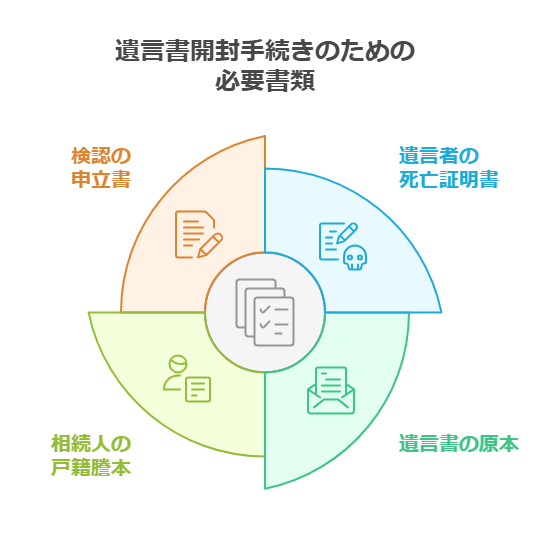

開封手続きの必要書類と準備

遺言書を開封するためには、必要な書類を事前に揃えておくことが重要です。特に、自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、家庭裁判所での検認手続きが必要となるため、以下の書類を準備しましょう。

必要書類:

- 遺言者の死亡届出証明書(死亡診断書または戸籍謄本)

- 遺言書の原本

- 相続人全員の戸籍謄本: 相続関係を確認するために必要

- 申立書: 家庭裁判所の検認手続き用

事前準備のポイント:

- 書類のコピーを複数用意し、保管しておきましょう。

- 遺言者の住所地を管轄する家庭裁判所を確認し、申立てに備えます。

開封の際に行う具体的な手続き

- 検認手続きの申立て:

- 自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、家庭裁判所に検認を申立てる必要があります。

- 検認手続きでは、裁判所が遺言書の形式の確認や相続人の確認を行います。

- 申立てが受理されると、家庭裁判所から期日の通知が送付されます。

- 検認手続きの実施:

- 期日に家庭裁判所へ出向き、遺言書の開封が行われます。

- 相続人全員の立ち会いが推奨されますが、全員の出席が必須ではありません。

- 検認結果の通知:

- 遺言書の内容が確認された後、裁判所から検認調書が発行されます。

- 検認が完了すると、相続手続きの本格的な開始が可能です。

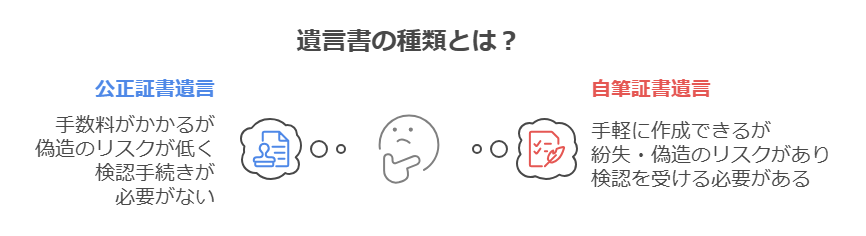

公正証書遺言と自筆証書遺言の違い

公正証書遺言と自筆証書遺言の手続きには、重要な違いがあります。それぞれの特徴と開封手続きを比較してみましょう。

公正証書遺言:

- 特徴: 公証役場で作成し、公証人が内容を確認するため、偽造のリスクが低い。

- 開封手続き: 検認手続きが不要で、即座に遺産分割手続きが進められます。

- 保管場所: 公証役場に原本が保管されるため、相続人が遺言書の所在に困ることがありません。

自筆証書遺言:

- 特徴: 遺言者自身が手書きで作成するため、作成コストが低いが、形式不備のリスクがあります。

- 開封手続き: 家庭裁判所での検認手続きが必要で、手続きが複雑になる可能性があります。

- 保管場所: 遺言者が個別に管理するため、紛失のリスクが高いです。

このように、公正証書遺言は手続きが簡略化される一方、自筆証書遺言は慎重な管理と検認手続きが必要です。遺言書の種類に応じた正しい手続きと準備を行うことで、相続トラブルの回避とスムーズな遺産分割が可能になります。

関連コラムはこちら↓

公正証書遺言とは?自筆証書遺言との違いやメリット・デメリットを徹底解説自筆証書遺言とは?作成手順やメリット・デメリットを徹底解説

遺言書開封時の法的リスクとトラブル回避策

開封に伴う法的責任と罰則規定

遺言書を開封する際には、法的な手続きを遵守する義務があります。2024年現在の法制度では、自筆証書遺言や秘密証書遺言には家庭裁判所での検認手続きが必須とされています。この手続きを経ずに開封すると、相続人間の信頼を損なうだけでなく、家庭裁判所により最大5万円の過料(罰金)が科されるリスクもあります。ただし、検認手続きの流れや必要書類については、2024年4月施行の民法改正により一部変更が加えられています。詳細は法務省の公式サイトを確認することをお勧めします。」

重要な注意点:

- 家庭裁判所への申立て: 遺言書が見つかったら、すぐに家庭裁判所へ申立てを行い、適法な開封手続きを進めましょう。

- 勝手な開封は違法: 正式な手続きを経ずに開封すると、最大5万円の過料が科される場合があります。

- 公正証書遺言は例外: 公証役場で作成された公正証書遺言は検認手続きが不要なため、即座に開封と手続きが可能です。

遺言書の改ざんや偽造のリスク管理

遺言書が改ざんや偽造されるリスクを防ぐためには、厳格な管理と適切な開封手続きが不可欠です。家庭裁判所の検認手続きは、遺言書の存在と内容を公的に確認するための重要なステップです。

回避策:

- 専門家の立ち会い: 遺言書の開封時には、行政書士や弁護士の立ち会いを依頼すると、内容確認がスムーズです。

- 保管場所の明示: 遺言者が生前に遺言書の保管場所を家族に伝えておくことで、紛失や偽造リスクを軽減できます。

- 公式な書面作成: 公証役場での作成が推奨され、内容の信頼性が高まります。

相続人間のトラブルを避けるための工夫

遺産相続では、相続人間の意見の対立や不平等な分配の認識からトラブルが発生しがちです。遺言書の存在と内容が明確であれば、相続手続きを円滑に進めることができます。

具体的な対策:

- 相続人全員への通知: 遺言書の発見後、速やかに相続人全員に通知し、透明性のある手続きを進めましょう。

- 家族間の合意形成: 相続内容についての説明を丁寧に行い、家族間の合意形成を促すことで紛争を防げます。

- 調停手続きの準備: 意見の対立が避けられない場合は、家庭裁判所の調停手続きを検討することが望ましいです。

これらのリスク回避策を実施することで、遺産分割トラブルの防止とスムーズな相続手続きの進行が期待できます。適切な準備と法的なサポートを受けることで、安心して相続手続きを進められるでしょう。

遺言書開封後の手続きと相続の進め方

開封後の遺言内容の確認方法

遺言書を開封した後は、内容の正確な確認が最初の重要なステップです。遺言書の形式が正しいか、日付や署名が適切であるかを確認し、無効とならないかどうかを慎重に確認する必要があります。

確認すべきポイント:

- 形式の確認: 自筆証書遺言の場合、全文が遺言者の手書きであるか。

- 署名と押印の有無: 遺言者本人の署名と押印が適切に記載されているか。

- 日付の確認: 明確な日付が記載されているか。

公正証書遺言であれば、公証役場で内容が保管されているため、形式不備の心配は少なくなります。内容に疑問がある場合は、行政書士や弁護士の専門家に相談することをおすすめします。

遺産分割協議の準備と進行手続き

遺言書の内容が確認された後、次に行うのが遺産分割協議です。遺言書に基づいて財産の分配を進めるため、相続人全員が参加する形で話し合いを行います。

進行手順:

- 相続人の確認: 戸籍謄本をもとに、すべての法定相続人を確認。

- 遺産内容の整理: 土地、不動産、預貯金、株式などの財産リストを作成。

- 協議書の作成: 相続人全員の合意内容を遺産分割協議書にまとめ、全員の署名・押印を行います。

注意点:

- 相続人間で意見の不一致が生じた場合は、家庭裁判所での調停手続きを視野に入れましょう。

- 不動産の相続では、登記手続きも必要です。

必要な役所や機関への届け出方法

相続手続きは、多くの役所や金融機関への届け出が必要です。以下の主な手続きを参考にしてください。

- 税務署への相続税申告:

相続税の課税対象となる場合、相続開始から10か月以内に申告を行います。専門家のサポートを受けると申告手続きがスムーズです。

- 法務局での不動産登記変更:

不動産を相続した場合、登記名義の変更手続きを行います。

- 金融機関への口座名義変更:

銀行口座の相続手続きでは、預金の払い戻し申請や口座の解約が必要です。

- 年金事務所への届出:

遺言者が公的年金を受給していた場合は、年金受給停止手続きを行います。

- 自治体窓口への手続き:

遺言者の住民票除票の発行や、各種福祉サービスの解約申請も必要です。

これらの手続きを迅速かつ正確に進めることで、相続の流れがスムーズになります。必要に応じて、行政書士や司法書士のサポートを受けることで、手続きの負担を軽減し、円満な相続の実現が可能です。

遺言書開封時に専門家のサポートを受けるメリット

行政書士による手続き支援の重要性

行政書士は、遺言書の形式確認、相続人の特定、遺産分割協議書の作成などを支援し、手続きの遅延を防ぎます。これにより、相続手続きが迅速かつ正確に進められます。

行政書士に依頼することで、書類不備による手続きの遅延を防ぐことができ、相続手続きがスムーズに進行します。

法的なトラブルを防ぐ専門家の役割

遺言書開封後は、相続人間の意見の対立や遺産分配に関する紛争が発生する可能性があります。専門家の支援を受けることで、相続人間の公平な話し合いを促進し、法律に基づいた解決策を提示できます。

トラブル防止のサポート内容:

- 相続人間の意見調整と調停の手配

- 遺言内容の法的有効性に関する説明

- 遺産評価の専門家紹介(不動産鑑定士など)

これらのサポートを受けることで、相続手続き中のトラブル発生リスクが軽減され、遺産分配が円滑に進みます。

相続手続きのスムーズな進行を支えるサポート

遺言書の開封後は、多岐にわたる手続きが必要です。弁護士や司法書士、行政書士などの専門家に依頼することで、相続手続き全般の進行管理を一括してサポートしてもらえます。

支援範囲:

- 金融機関での口座解約や名義変更手続き

- 不動産の相続登記申請サポート

- 相続税の申告手続きに関する税理士の紹介

これにより、相続手続きの負担が大幅に軽減し、時間と労力の節約が可能になります。専門家のサポートを受けることで、相続人全員が納得できる形で手続きを終えられるでしょう。

まとめ

遺言書を開封する際は、法的ルールを守りながら慎重に進めることが求められます。家庭裁判所での検認手続きや相続人間の調整、必要書類の準備を事前に行い、スムーズな進行を目指しましょう。また、弁護士や司法書士、行政書士などの専門家に依頼することで、手続きに関する負担を軽減でき、遺言者の意志を確実に反映できます。適切な準備と確認を行い、トラブルのない相続手続きを実現してください。

関連コラムはこちら↓

遺言書作成サポートは行政書士におまかせ!法的効力を持つ遺言書のポイント遺言書検認の意味と必要性とは?相続トラブルを防ぐ基礎知識

特定行政書士として、幅広い業界における法務支援やビジネスサポートに従事するとともに、業務指導者としても精力的に活動。企業法務や許認可手続きに関する専門知識を有し、ビジネスの実務面での支援を中心に展開しています。(登録番号:03312913)