目次

公正証書遺言の作成には、証人の立会いが法律で義務付けられています。本記事では、証人の具体的な役割、条件、選び方のポイントを分かりやすく解説します。さらに、トラブルを未然に防ぐための注意点も紹介します。

証人の基本情報と公正証書遺言のポイント

公正証書遺言における証人とは

公正証書遺言の作成には証人の同席が欠かせません。証人の役割は、遺言内容が正確で法的に有効であることを確認することです。公証人の前で遺言者が意思を示す場に立ち会い、その意思が本人の自由なものであることを見届けることで、偽造や無効リスクを軽減します。

公正証書遺言の証人が果たす3つの重要な法的役割

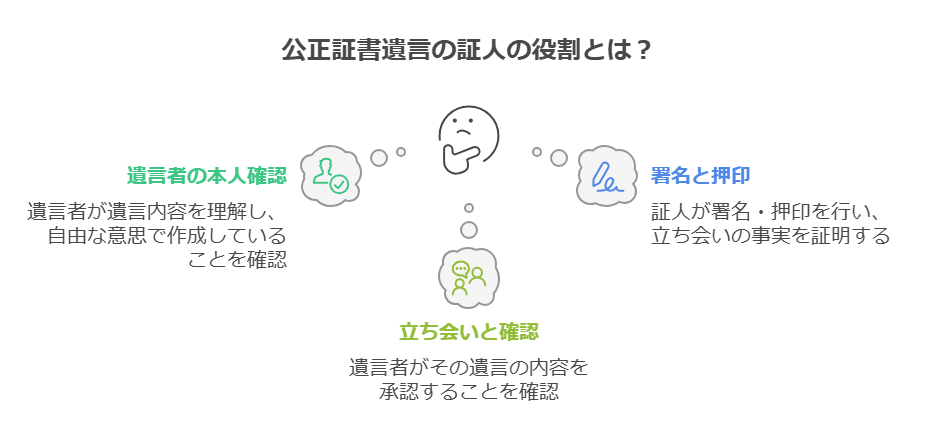

証人は、公正証書遺言の作成過程で次のような法的な役割を担います。

- 遺言者の本人確認: 遺言者が遺言内容を理解し、自由な意思で作成していることを確認します。

- 立ち会いと確認: 遺言内容が公証人によって遺言者に読み上げられる場面に立ち会い、遺言者がその内容を承認することを確認します。

- 署名と押印: 遺言者とともに証人自身も署名・押印を行い、立ち会いの事実を証明します。

証人が正しく役割を果たすことで、遺言書の法的効力が強化され、相続手続きにおけるトラブル防止にもつながります。

公証人との連携と証人の位置づけ

公正証書遺言の作成は、公証人と証人の連携が不可欠です。公証人は遺言者から内容を聞き取り、法的に有効な形式で遺言書を作成しますが、その過程には2名以上の証人の立ち会いが必須です。

証人の具体的な位置づけ:

- 公証人の補佐役: 公証人が作成する遺言書の正確性を担保する補助的な役割を果たします。

- 証人としての責任: 証人は、事実確認の証明者としての責任を負い、必要に応じて裁判所などの公的機関に対して証言を求められる場合があります。

このように、公正証書遺言における証人は、遺言者の意思と手続きの適法性を確認する重要な存在です。遺言の有効性を確保するためには、信頼できる証人の選定が欠かせません。適切な証人を選ぶことで、遺産相続の手続きがスムーズに進み、将来的なトラブル回避にもつながります。

公正証書遺言において証人が必要な理由

遺言の有効性を支える証人の存在

公正証書遺言が法的に有効であることを保証するために、証人の立ち会いは不可欠です。証人は遺言者の意思が自由であることを確認し、作成手続きが法律に則って進められているかを見届けます。証人が立ち会うことで、遺言書の内容が信頼性のあるものと見なされ、相続人間の争いを未然に防ぐ効果も期待できます。

法律上の義務としての証人の立会い

日本の民法では、公正証書遺言の作成時に2名以上の証人の立会いが法律で義務付けられています。この立会いには、遺言者の本人確認や意思確認が含まれ、証人は遺言内容を確認したうえで署名・押印を行います。証人の役割は形式的なものではなく、遺言の成立を支える重要な法的義務です。

証人がいることで防げる相続トラブル

証人が立ち会うことで、相続手続きにおけるトラブル防止にもつながります。具体的には、次のような場面で役立ちます。

- 遺言書の無効主張の防止: 証人の署名があることで、遺言書が無効であるとの主張が困難になります。

- 遺言内容の確認と保証: 遺言者が正しい意思表示を行った証拠として機能します。

- 相続人間の争いの回避: 証人が立ち会うことで、相続人間の疑念や不信感の解消につながります。

証人の立ち会いが法律上の義務であることを理解し、信頼できる証人の選定を行うことで、円滑な遺言作成と相続手続きが実現します。

公正証書遺言の証人に求められる条件と資格

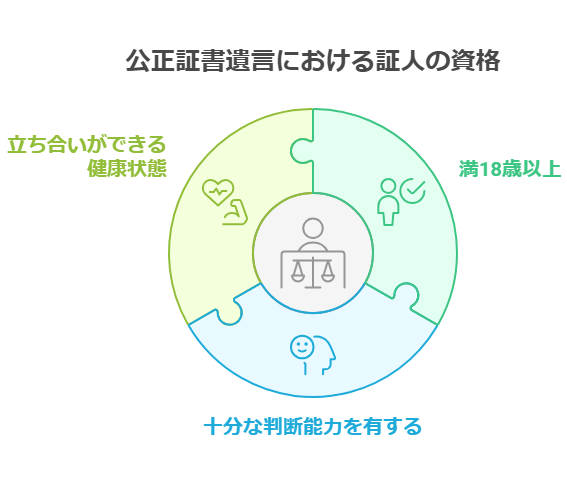

証人の年齢や能力に関する法的基準

公正証書遺言の証人になるためには、一定の年齢や能力基準を満たす必要があります。まず、証人は満20歳以上の成人であることが求められます。さらに、意思能力があることが重要で、遺言内容を理解し、公証人の説明を適切に認識できる状態でなければなりません。

具体的な基準:

- 満20歳以上であること

- 十分な判断能力があること

- 公証役場での立ち会いに対応できる身体的な健康状態

証人として認められない人物の例

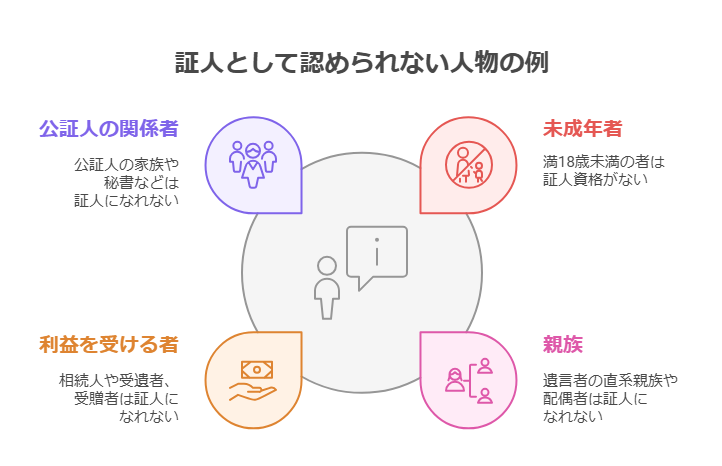

証人として認められない人物も法律で明確に規定されています。以下のような人物は、公正証書遺言の証人として立ち会うことができません。

証人になれない人物:

- 未成年者: 満20歳未満の者は証人資格がありません。

- 遺言者の配偶者や親族: 遺言者の直系血族(親、子など)や兄弟姉妹、配偶者は証人にはなれません。

- 遺言内容によって利益を受ける者: 遺贈を受ける相続人や受遺者、受贈者も証人として立ち会うことはできません。

- 公証人の関係者: 公証人の配偶者、親族、秘書などの関係者も証人資格がありません。

適切な証人を選ぶためのポイント

証人選びは、公正証書遺言を適法かつ円滑に作成するために非常に重要です。適切な証人を選ぶ際のポイントは以下の通りです。

証人選びの重要な視点:

- 信頼できる人物: 遺言内容を第三者に漏らす可能性が低い、信頼できる人物を選ぶことが基本です。

- 公平な立場の人物: 遺産分割に影響を受けない、中立的な立場の人が望ましいです。

- 法的要件を満たす人物: 年齢や立場、法律上の制限に該当しない人を選びましょう。

必要に応じて、行政書士や法律専門家の助言を受けることで、法的リスクを軽減し、遺言内容が適切に保護されるようサポートを受けることができます。

関連コラムはこちら↓

公正証書遺言とは?自筆証書遺言との違いやメリット・デメリットを徹底解説

公正証書遺言の証人としての注意点

証人が注意すべき手続き上の細則

公正証書遺言の証人には、正確な立ち会いと適切な証言が求められます。証人は遺言者の意志を確認し、公証人が説明する内容を聞いて同意する必要があります。証人として注意すべきポイントは以下の通りです。

手続き上の注意点:

- 身分証明書の提示: 証人としての立ち会い時には、公的な身分証明書を提示する必要があります。

- 説明内容の確認: 公証人が行う遺言書の読み上げ内容をしっかりと確認し、不明な点はその場で質問することが大切です。

- 立ち会いの継続性: 遺言の作成が完了するまで途中退出しないことが求められます。

証人の署名や押印に関する重要事項

公正証書遺言の作成では、証人が署名と押印を行うことが必須です。これにより、証人の立ち会いが公式に記録され、遺言の有効性が確認されます。

重要な署名・押印の手順:

- 氏名の自筆記入: 証人の氏名は必ず自筆で記入する必要があります。代理人による署名は認められません。

- 正確な押印: 押印は印鑑登録証明書の印鑑が推奨されます。シャチハタなどのスタンプ印は無効となる場合があります。

- 日付の確認: 署名・押印する日付が正確であることも確認が必要です。

証人の不正行為がもたらす法的影響

証人が不正行為を行った場合、遺言書全体の効力が無効になるリスクがあります。証人の偽証や立ち会いの虚偽申告が発覚すれば、刑事罰の対象となる可能性もあります。

不正行為の例:

- 偽造や改ざんの協力: 他人の署名を偽る行為は、刑法上の偽造罪が適用されます。

- 立ち会いの偽証: 実際には立ち会っていないのに、立ち会ったと虚偽の証言をする行為。

- 遺言内容の漏洩: 遺言内容を第三者に漏らす行為は、相続人間の争いを引き起こす原因となります。

証人としての役割を誠実かつ正確に果たすことで、遺言の有効性が保たれ、法的なリスクを回避できます。公証人や専門家の指導を受けながら、手続きを円滑に進める姿勢が重要です。

公正証書遺言の証人選びにおける専門家のサポート

行政書士が果たす役割とサポート内容

公正証書遺言の作成において、行政書士は手続きの専門家として重要な役割を果たします。証人選びでは、法律に適合する適切な人材を見極め、手続きを円滑に進めるサポートを行います。

行政書士の主なサポート内容:

- 証人の適格性チェック: 証人が法的な資格を満たしているかを確認。

- 書類の準備と確認: 必要な書類の作成や不備のチェック。

- 手続きの進行管理: 公証役場とのスケジュール調整や書類提出の支援。

行政書士のサポートにより、手続きのミスを防ぎ、法的な有効性を確保することが可能です。

公証役場との連携を円滑にする専門家の支援

公証役場での遺言作成は、複雑な法的手続きと多くの事務作業が伴います。行政書士が公証役場と密に連携し、スムーズな進行をサポートすることで、遺言作成が迅速に進められます。

連携サポートの具体例:

- 公証役場への事前相談の代行

- 公証人への必要情報の提供

- 書類提出の手配と進行確認

これにより、依頼者は公証役場との直接のやり取りを最小限に抑えられ、安心して手続きを進めることができます。

適切な証人選びと法的リスクの回避策

証人選びでの適切な判断とリスク回避は、公正証書遺言の成功に直結します。行政書士は経験豊富な視点から、最適な証人候補を提案し、法的な問題を未然に防ぎます。

法的リスクの回避策:

- 証人選定基準の確認: 遺言内容に影響を与える人物が証人にならないよう配慮。

- 法律違反の防止: 証人資格の確認を徹底し、誤解や違反行為を防ぐ。

- トラブル防止の手配: 遺言執行時に問題が起こらないよう、予防策の立案を行います。

行政書士の支援を受けることで、遺言作成の信頼性が高まり、相続に関する将来のトラブルを防ぐことが可能です。

まとめ

公正証書遺言における証人は、遺言の有効性と適法性を確保するために不可欠な存在です。適切な証人を選び、法律に則った手続きを進めることで、将来の相続トラブルを回避できます。さらに、行政書士などの専門家の支援を活用すれば、手続きの負担を軽減し、より安心して遺言を作成することが可能です。遺言者の大切な意思を確実に反映させるためにも、証人選びと手続きの進行には慎重な準備が求められます。

関連コラムはこちら↓

公正証書遺言を撤回する際の注意点と新たな遺言作成のコツ遺言書の種類を徹底解説!法的効力の違いや作成時の注意点

特定行政書士として、幅広い業界における法務支援やビジネスサポートに従事するとともに、業務指導者としても精力的に活動。企業法務や許認可手続きに関する専門知識を有し、ビジネスの実務面での支援を中心に展開しています。(登録番号:03312913)