目次

建設業における「入札制度」とは

建設業における入札制度とは、発注者(国や自治体、企業など)が工事や業務を依頼する際に、複数の業者から条件や価格の提示を受け、その中から最も適した業者を公平な基準で選ぶための仕組みです。

簡単に言えば、「いくらでこの仕事をやります」と各業者が提示した条件を比較して、発注者が最も良い提案をした業者に仕事を任せる方法です。この制度は、透明性と公平性を確保しつつ、より良い品質と適正価格を実現することを目的としています。

公共工事と民間工事の入札の違い

民間工事は発注者が自由に業者を選定できますが、公共工事は税金が使われるため、公正な競争を通じた選定が原則です。

実際に、建設業界全体の売上高に占める公共工事の割合は約3割とも言われており、特に地方の中小建設業者にとっては、公共工事が安定的な収益源となっているケースも少なくありません。このため、公共工事の入札に参加することは、事業の安定化や規模拡大を図るうえでも非常に重要なポイントとなります。

民間工事にも見積もりや提案を競う場面はありますが、制度としての整備や法的な枠組みは、公共工事において特に厳格です。公共工事の入札は、法令に基づいた入札手続きや資格審査が行われ、適格な業者にのみ参加が許されます。

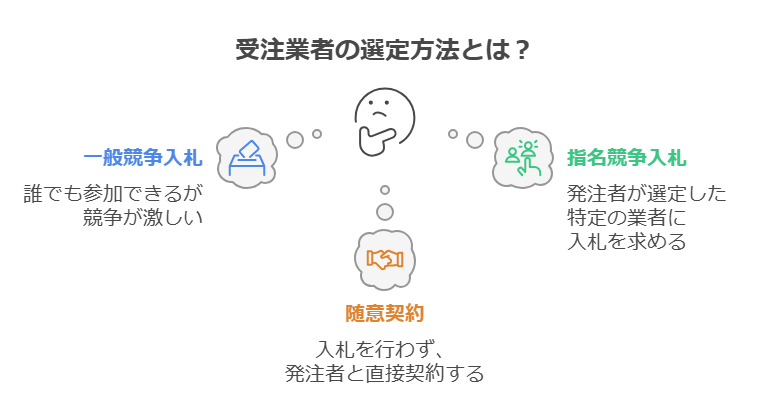

公共工事の発注先業者選定の方法

一般競争入札

広く業者に参加資格を与え、公平な競争を促す形式です。公告を見て参加を希望する事業者は、条件を満たしていれば誰でも入札できます。最も透明性が高く、公正な手続きとして採用されることが多いです。

指名競争入札

発注者があらかじめ選んだ複数の業者に対して入札の参加を依頼する方法です。一定の実績や信頼性がある業者が選ばれることが多く、案件の規模や性質によって使い分けられます。

随意契約

競争入札を経ずに特定の業者と直接契約を結ぶ方式です。ただし、適用には厳格な条件があり、小規模な工事や緊急性の高い案件でのみ認められます。

入札に関するその他の制度

最低価格自動落札制度

最も低価格を提示した業者が自動的に落札する方式で、競争入札の基本となる考え方です。

しかしながら、価格競争を促進する反面、過度な低価格(ダンピング)による品質の低下や労働条件の悪化などの懸念があり、後述の「総合評価制度」「最低制限価格制度」「低入札価格調査制度」と組み合わせて運用されていることがほとんどです。

総合評価制度

価格だけでなく、技術力や実績なども評価対象とする方式で、品質を重視した発注を実現するための制度です。

最低制限価格制度

異常に安い金額での受注(ダンピング)による品質低下を防ぐため、一定の金額を下回る入札は無効とする制度です。なお、最低制限価格は事前に公開されません。

低入札価格調査制度

最低価格を下回った場合でも、適正な履行が可能かどうかを審査し、問題がなければ契約可能とする制度で、「最低制限価格制度」よりも柔軟な制度です。

予定価格制度

発注者があらかじめ設定する上限価格で、この金額を超える入札は無効になります。透明性を保ちつつ、予算管理の側面も担っています。上限価格は基本的には事前公開されませんが、発注者によっては公開していることもあります。

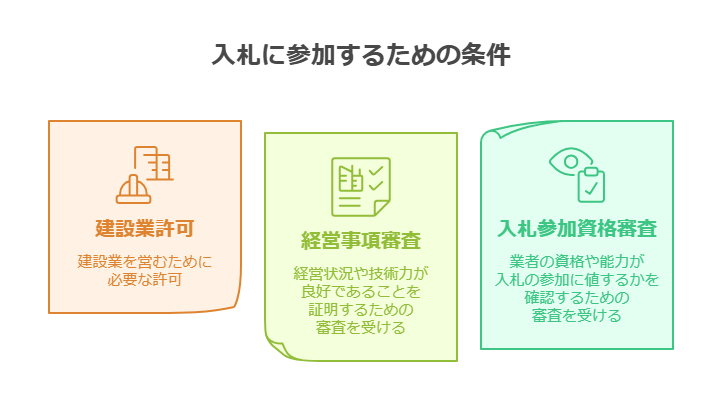

公共工事の入札に参加するために必要な資格や手続き

公共工事の入札は、一定の資格や審査をクリアした事業者のみが、発注者に信頼される業者として参加できる仕組みになっています。ここでは、公共工事の入札に必要な資格と手続きについて詳しくご紹介します。

建設業許可

建設業許可を取得していなくても、1件500万円(建築一式工事は1,500万円)未満の工事のみを請け負うのであれば建設業を営むこと自体は可能です。

しかし、建設業の許可を取得していなければ、公共工事の入札には参加できません。建設業の許可は、請け負う工事の規模に応じて「特定建設業」「一般建設業」の2種類があります。

特定建設業の許可

特定建設業許可は、下請契約の総額が5,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上となる工事を請け負う場合に必要です。技術者の要件や財産的基礎が厳しく求められるため、比較的大規模な工事を担う業者向けの許可といえます。

一般建設業の許可

一方で、上記の金額未満の工事を請け負う場合には一般建設業許可で足ります。比較的小規模な工事を中心とする中小業者は、まずこちらの取得が基本となります。

経営事項審査(経審)

公共工事の入札においては、経営事項審査(通称:経審)の受審も求められます。これは、国や自治体などの発注者が業者の経営力や施工能力を客観的に評価するための審査制度で、売上高・自己資本・技術者数・過去の施工実績など多角的な項目から評価されます。

経審における評価点は「総合評定値(P点)」として数値化され、以下の式で算出されます。なお、P点の最高得点は2,159点、最低得点は6点、全体の平均点は700点程度となっています。

P = 0.25X1 + 0.15X2 + 0.2Y + 0.25Z + 0.15W

- X1:完成工事高の評点

- X2:経営規模の評点

- Y:経営状況分析の評点

- Z:技術力の評点

- W:社会性等その他の評点

この経審結果は、のちの入札参加資格審査にも活用されるため、高評価を得ることで有利なポジションを築くことができる重要なステップです。

入札参加資格審査(PQ)

PQ(Pre-Qualification)は、国の機関や各自治体が実施する入札への事前登録制度で、審査に通った業者のみが入札に参加できるようになります。

受付時期は機関や自治体によって異なり、随時受け付けている自治体もあれば2年に一度しか受け付けていないような場合も多くあります。

申請には、先述の経審の結果通知書や、建設業許可証明書、実績資料など多くの書類が必要となるため、事前の準備が欠かせません。

その他の要件

税金の滞納がないこと

多くの自治体や国の機関では、入札に参加するための条件として「税金の滞納がないこと」を挙げています。理由としては、会社の財政基盤が脆弱であり、また公共事業を発注するのに相応しい遵法精神を有していないと見なされることなどが考えられます。

欠格事由に該当しないこと

入札を実施する機関ごとに、暴力団関係者が関与していないことや、過去に重大な法令違反がないことなどの欠格事由を定めていることが多くあります。これらに該当すると、いかに実績があっても入札に参加できないので注意が必要です。

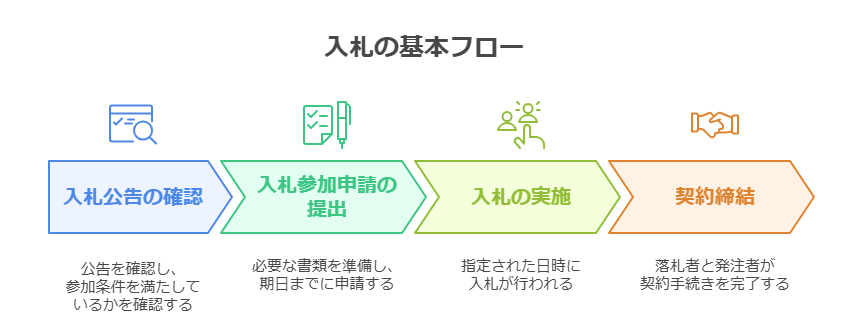

公共工事の入札の流れと必要書類

ここでは、入札手続きの基本的な流れと入札参加資格申請の際に必要な提出書類について解説します。

入札の基本的な流れ

公告から契約締結までの基本的な流れは、以下のように進行します。

- 入札公告の確認: 官公庁や発注者からの公告を確認し、参加条件を満たしているか確認します。

- 入札参加申請の提出: 必要な提出書類を準備し、期日までに申請します。

- 入札の実施: 予定された日時に入札が行われ、落札者が決定します。

- 契約締結: 落札者は契約手続きを行い、工事の実施に移行します。

入札参加資格審査(PQ)の必要書類

入札参加資格申請の必要書類は入札を実施する機関によって異なりますが、主に以下のような書類が必要となります。

| 書類名 | 説明 |

| 建設業許可証明書 | 有効な建設業許可を持っていることを証明する書類 |

| 経営事項審査結果通知書 | 入札資格の審査を受けた結果を示す書類 |

| 法人登記簿謄本 | 会社の基本情報(設立日、所在地、役員情報など)が記載された書類 |

| 納税証明書 | 税金の未納がないことを証明する書類 |

| 社会保険関係書類 | 雇用保険、健康保険、厚生年金保険の加入を確認できる書類 |

| 施工実績証明書類 | これまでに行った工事の施工実績を証明する書類 |

入札を成功させるために抑えておきたいポイント

公共工事の入札は、事前準備から入札手続き、価格の設定に至るまで、戦略的に取り組むことが求められます。ここでは、入札を成功させるために押さえておきたい実践的なポイントを解説します。

入札案件の探し方

まずは、自社に適した入札情報をいち早くキャッチすることが重要です。国や自治体の「電子入札システム」や「入札情報公開システム」を定期的にチェックしましょう。たとえば「JACIC(日本建設情報総合センター)」や都道府県の建設工事情報ページなどが代表的な情報源です。

また、民間の入札情報サービスを活用するのも有効で、業種・地域ごとに絞って検索できるため、効率的に案件を探すことができます。

入札説明会への参加

多くの公共工事では、発注者が「入札説明会(現場説明会)」を開催しています。ここでは、工事内容や仕様、入札条件に関する詳細が説明されるため、必ず参加するようにしましょう。

説明会で得られる現場の地理的条件や注意点、質疑応答の内容は入札仕様書だけでは読み取れない重要なヒントになります。参加は任意の場合もありますが、ライバルと差をつけるためにも欠かせない機会です。

入札仕様書への十分な理解

入札仕様書は、発注者が求める条件や仕様を詳細に記載した重要な資料です。これを読み込むことで、どのような体制や技術が求められているのかが明確になります。仕様書の内容に不明点がある場合は、遠慮せずに発注者に質問し、早めに疑問を解消することが大切です。

安易に価格だけで勝負しようとせず、まずは仕様に沿った対応策やコストを正確に把握することに注力しましょう。

適切な入札価格の決定

最後に、入札価格の設定です。最低制限価格や予定価格が設けられている場合、それを下回ったり超過したりすると無効となる可能性があります。さらに、低入札価格調査制度がある場合は、過度な値引きがかえって調査対象となり、履行能力を疑われることも。

利益を確保しつつ、競争力のある価格を提示するためには、過去の落札価格データを分析したり、社内原価を正確に把握したうえで調整を行うことが必要です。数字の裏付けのある価格提案が、発注者の信頼を得るポイントとなります。

不正行為に対する罰則

公共工事の入札において不正が発覚した場合には、重い罰則や信用の失墜といった深刻なリスクが伴います。ここでは代表的な不正行為と、それに対する罰則について見ていきましょう。

入札談合(独占禁止法違反)

入札談合とは、本来であれば自由競争のもとで行われるべき入札において、複数の事業者が事前に落札業者や入札価格を協定し、不正に競争を制限する行為を指します。これは「独占禁止法(公正取引委員会)」により明確に禁止されており、違反が発覚すると以下のような重い処分が科されます。

- 課徴金納付命令(売上高の最大10%)

- 刑事罰(法人:罰金、個人:懲役・罰金)

- 営業停止処分

- 官公庁からの指名停止や入札参加資格の取り消し

実際の摘発は、内部告発や元関係者の通報、公正取引委員会による価格動向の調査、あるいは不自然な落札結果に基づく行政の監視などによって行われるケースが多く見られます。特に、特定業者が繰り返し同様の案件を落札している、落札価格が極端に横並びである、といった兆候は調査対象となりやすいようです。

下請け業者への丸投げ

もう一つ注意が必要なのが、落札した元請業者が工事をすべて下請け業者に任せてしまう、いわゆる“丸投げ”行為です。

通常の下請け契約では、元請業者が自ら工事の一部を実施し、残りを適切に管理・監督しながら外注する形が一般的です。一方で「丸投げ」と判断されるのは、元請業者が工事の実施にほとんど関与せず、施工・管理・調整すべてを下請けに任せるようなケースです。

建設業法第22条では、元請業者は「施工体制台帳」や「施工体系図」を整備し、現場管理や品質確保に責任を持つことが義務付けられており、これに違反すると以下のような行政処分が行われることがあります。

- 営業停止処分

- 建設業許可の取消し

- 入札参加資格の停止

公共工事の入札に関するその他の知識

公共工事の入札においては、落札後にもさまざまな制度が関わってきます。ここでは、代表的な3つの制度についてご紹介します。

履行保証金制度

履行保証金とは、受注者が契約した工事を履行することができなかった際、発注者に保証金(違約金)を支払う制度です。万が一、受注者が契約通りに工事を完了できなかった場合、発注者はこの保証金をもとに損害補填を行います。

保証金の額は契約金額の一定割合(契約金の10~30%程度)で、保険会社や保証事業会社による保証が多く利用されています。

前払金保証制度

前払金保証制度とは、公共工事の発注者が保証会社の保証を条件として、着工時に工事代金の一部(最大40%程度)を受注者に前払金として支払うことができる仕組みです。

この制度を利用することで、受注者は資金面の不安なく工事準備に取りかかることができ、万が一受注者が債務不履行に陥った際には、発注者が保証会社から弁済を受けられるというメリットがあります。

公共工事落札後の監査・検査

公共工事は税金によって賄われる事業であるため、適正な施工が行われているかどうかを確認する監査・検査制度が厳格に運用されています。

工事の各工程において実地検査や報告書の提出が求められるほか、完成時には成果品の品質や契約内容との整合性についても詳細にチェックされます。これらの審査結果によって、今後の入札参加に影響を及ぼすこともあるため、一つひとつの工事を丁寧に、かつ誠実に進める姿勢が求められます。

まとめ

建設業の入札制度は、単なる価格競争の場ではなく、発注者との信頼関係を築くための第一歩といえる重要な制度です。

公共工事の入札に参加するためには、建設業許可の取得や経営事項審査(経審)など、法的・実務的にクリアすべきハードルが多く存在します。しかし、それらのステップを着実に踏み、制度の趣旨を理解したうえで対応すれば、安定的で継続的な受注機会を得るチャンスが広がります。

書類の準備や制度の理解について不安がある場合には、行政書士などの専門家への相談もぜひご検討ください。

関連コラムはこちら↓

経営事項審査の流れと行政書士によるサポート内容を徹底解説建設業における行政書士の役割とは?許認可申請から法務サポートまでご紹介!

特定行政書士として、幅広い業界における法務支援やビジネスサポートに従事するとともに、業務指導者としても精力的に活動。企業法務や許認可手続きに関する専門知識を有し、ビジネスの実務面での支援を中心に展開しています。(登録番号:03312913)