目次

任意後見契約は、将来に備える重要な制度ですが、適切な理解や準備が欠けるとトラブルに繋がる可能性もあります。本記事では、よくあるリスクやトラブル事例、そして安心して契約を活用するための解決策をご紹介します。

任意後見契約の基本とリスク

任意後見契約は、将来の判断能力の低下に備えるための重要な法的手続きですが、その仕組みを正確に理解していないと、思わぬリスクに直面する可能性があります。ここでは、任意後見契約に関する基本的なリスクについて詳しく解説します。

任意後見契約の仕組み

任意後見契約は、本人が信頼できる受任者(任意後見人)を選び、将来の財産管理や生活支援に関する契約内容を事前に定める制度です。契約は公証役場での公正証書として作成され、家庭裁判所の監督下で運用されます。

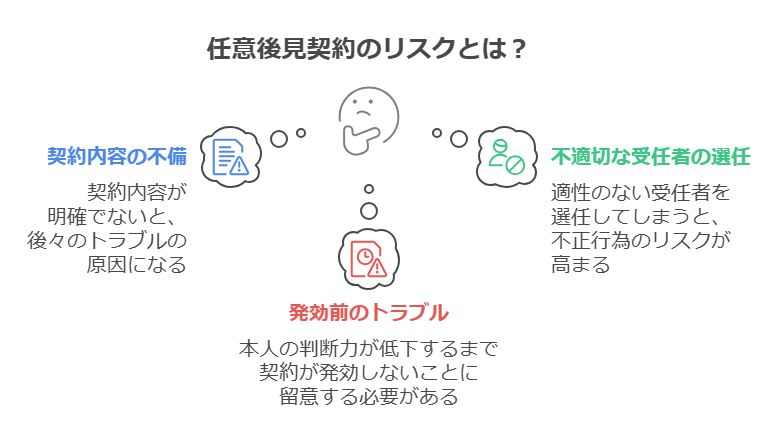

リスクポイント:

- 契約内容の不備: 契約内容が明確でないと、後々のトラブルの原因になります。

- 不適切な受任者の選任: 適性のない受任者を選任してしまうと、不正行為のリスクが高まります。

- 発効前のトラブル: 本人の判断能力が低下するまで契約が発効しないため、それまでの期間に予期せぬ問題が発生することがあります。

誤解しやすいポイント

任意後見契約に関しては、以下のような誤解が多く見られます。

- 効力が発生するタイミングについての誤解

任意後見契約は、本人の判断能力が低下して初めて効力を発揮します。契約後すぐに適用されるわけではない点に注意が必要です。 - 契約範囲への過信

任意後見契約で対応できる範囲は、財産管理や生活支援に限定されます。契約外の問題については別の方法で対処する必要があります。 - 家庭裁判所の重要性を見落とす

家庭裁判所の監督は、任意後見契約の適正な運用を確保するための重要な仕組みです。事前に手続きや監督内容を十分理解しておきましょう。

一般的なリスク

任意後見契約を結ぶ際には、以下の一般的なリスクも考慮すべきです。

- 契約内容の解釈の違い: 本人と受任者の間で契約内容の解釈が異なる場合、トラブルが発生する可能性があります。

- 不正行為や財産流用: 信頼できない受任者を選んだ場合、財産の不正使用や流用のリスクがあります。

- 契約解除の困難さ: 任意後見契約は一度発効すると解除が難しく、手続きを家庭裁判所に申請する必要があります。

契約者と受任者のトラブル

任意後見契約は、本人と受任者の信頼関係を前提とする制度ですが、さまざまな要因でトラブルが発生する可能性があります。契約内容の曖昧さや受任者の義務違反がトラブルの原因になるため、事前の対策が不可欠です。ここでは、よく見られるトラブルとその対策を詳しく解説します。

義務違反のリスク

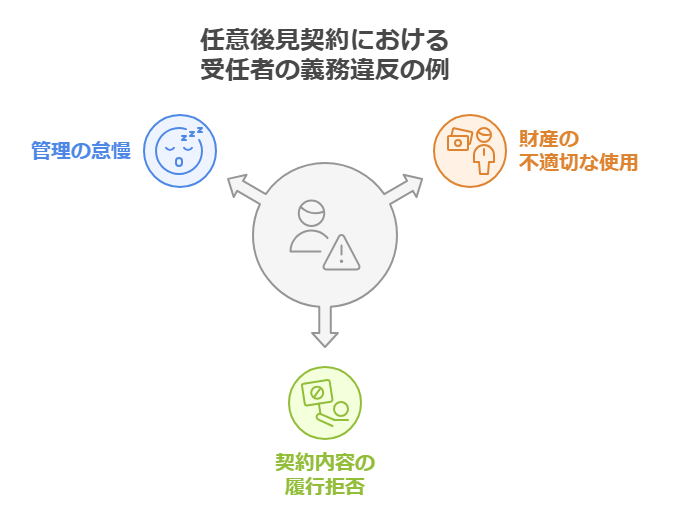

任意後見契約に基づき、受任者は契約内容に沿って財産管理や生活支援を行う義務があります。しかし、次のような義務違反が問題になることがあります。

- 財産の不適切な使用: 受任者が本人の資産を不適切に使用するケース。

- 契約内容の履行拒否: 受任者が契約通りに業務を行わない場合。

- 管理の怠慢: 財産管理が不十分で、本人の生活が不安定になるリスク。

対策: 契約内容を具体的かつ明確に定め、家庭裁判所の監督を活用しましょう。

契約内容の曖昧さ

契約内容が曖昧だと、受任者と契約者間で解釈が異なる事態が生じます。

- 生活支援の範囲の不明確さ: 日常生活の支援範囲が不明確な場合。

- 財産管理の基準の違い: 資産運用や重要な支払いの判断基準が契約で明確になっていない場合。

対策: 契約時に専門家の助言を受け、各項目を具体的に記載することで、将来的な誤解を防ぐことができます。

信頼関係の破綻

受任者と契約者間の信頼関係が失われると、契約の遂行が困難になります。

- 個人的な対立: 感情的な対立や価値観の違い。

- 受任者の辞任: 受任者が辞任し、後任者の選任が必要になる場合。

対策: 受任者選びは慎重に行い、契約内容を公証役場で公正証書として残しておくことで、法的保護を強化できます。

財産管理のリスクと対策

任意後見契約において、財産管理は受任者にとって重要な役割ですが、適切な管理が行われない場合には、重大なトラブルにつながる可能性があります。ここでは、財産管理に関するリスクと、その対策について詳しく解説します。

不正使用の危険

受任者が本人の財産を不正に使用するリスクは常に存在します。特に、信頼関係が不十分な場合や受任者のモラルが欠けている場合には、不正行為が発覚しにくくなります。

主なリスク例:

- 資金の流用: 受任者が本人の資金を私的に流用するケース。

- 無断の資産処分: 本人の同意を得ずに不動産や高額な資産を売却する行為。

- 不正な契約締結: 本人の利益にならない契約を勝手に結ぶこと。

対策:

- 家庭裁判所の監督を積極的に求める。

- 信頼できる受任者を慎重に選ぶ。

- 定期的な財産目録の作成と確認を行う。

資産保護の方法

本人の資産を確実に保護するためには、次のような方法があります。

- 銀行口座の管理: 複数の口座に分け、資産状況を明確にする。

- 財産目録の作成: 受任者が管理するすべての資産について詳細な記録を保管する。

- 専門家の関与: 行政書士や司法書士に依頼して財産管理の透明性を高める。

これにより、不正使用のリスクを減らし、財産管理の信頼性を高めることが可能です。

監査と報告の重要性

財産管理に関する適切な監査と報告は、契約の透明性を保つために欠かせません。

推奨される監査方法:

- 家庭裁判所への定期報告: 家庭裁判所への定期的な報告を義務付けることで、不正を防ぎやすくなります。

- 第三者の監査: 信頼できる第三者による監査を受けることで、受任者の行動がチェックされます。

- 本人および家族への説明: 財産状況を定期的に本人および家族に説明し、透明性を確保しましょう。

家族間のトラブル回避

任意後見契約は、家族の将来を見据えた重要な取り決めですが、家族間での意見の対立が原因でトラブルが発生するケースも少なくありません。ここでは、よく見られる家族間の争いやトラブル回避の方法について解説します。

資産分配の対立

資産分配をめぐる家族間の対立は、任意後見契約において最も一般的なトラブルのひとつです。家族の誰かが資産管理の内容に不満を持った場合、問題が表面化することがあります。

主な原因:

- 資産分配方法に関する認識の違い

- 特定の相続人への優遇疑惑

- 受任者の資産管理方針に対する不信感

対策:

- 契約内容を明確に定め、公証役場で公正証書を作成する。

- 家族全員への情報共有を徹底し、定期的な説明会を開く。

- 受任者が資産管理の状況を家庭裁判所へ報告する体制を整える。

後見人選定の争い

任意後見人の選定をめぐる家族間の争いもよくあるトラブルです。信頼できる受任者の選定が進まない場合、問題が深刻化する恐れがあります。

主な原因:

- 家族間の対立や感情的な対立

- 特定の家族メンバーによる受任者選定への異議

- 家族構成の複雑さによる選定の難航

対策:

- 家族会議を開き、受任者選定の基準を共有する。

- 専門家を交えた第三者的な視点を取り入れる。

- 家庭裁判所に対して正式な申立てを行い、公平な選任を依頼する。

裁判所の調整方法

家族間の争いが深刻化した場合、家庭裁判所が調整役を果たします。法的な手続きにより、公正な判断が下されることで、トラブルが解決するケースもあります。

調整方法:

- 家庭裁判所への申立てによる調停手続き

- 必要に応じた後見監督人の選任

- 家庭裁判所の指示による受任者の変更

トラブル回避のための対策

任意後見契約におけるトラブルを未然に防ぐためには、契約内容の明確化や専門家の活用など、いくつかの重要な対策を講じる必要があります。ここでは、代表的な対策方法を具体的に紹介します。

明確な契約内容

契約内容を明確に定めることは、後々のトラブルを防ぐための基本的な対策です。契約者と受任者の間で認識のずれが生じないよう、次の点に注意しましょう。

重要なポイント:

- 業務範囲の詳細な記載: 財産管理、生活支援、医療契約など、受任者の業務範囲を具体的に示します。

- 履行方法の規定: 受任者がどのような手順で契約内容を遂行するのかを明確にします。

- 契約変更の手続き: 状況が変わった場合に備え、契約内容の見直し手続きを取り決めます。

対策:

契約書は必ず公証役場で公正証書として作成し、法的効力を確保しましょう。

専門家の相談活用

任意後見契約は法的な要素が多く含まれるため、行政書士や司法書士などの専門家に相談することが効果的です。

相談のメリット:

- 適切な契約内容の提案: 専門家は、状況に応じた契約内容の提案が可能です。

- リスクの未然防止: 契約内容の不備やリスク要因を事前に指摘し、改善策を講じます。

- 契約手続きの代行: 契約書作成や家庭裁判所への申請をスムーズに進められます。

迅速な対応策

トラブルが発生した場合は、迅速に対応することで、被害を最小限に抑えられます。以下の手順を参考にしてください。

対応の手順:

- 問題の把握: 契約内容の履行状況やトラブルの詳細を確認します。

- 受任者との話し合い: 問題が軽度であれば、受任者と直接話し合いましょう。

- 家庭裁判所への申立て: 問題が深刻な場合は、家庭裁判所に対して受任者変更や契約解除の申立てを行います。

家庭裁判所への申立ては法的な手続きが必要になるため、専門家のサポートを受けることで手続きを円滑に進められます。

トラブル回避には、契約内容の明確化、専門家の相談活用、迅速な対応策の組み合わせが重要です。適切な準備とサポート体制を整えることで、任意後見契約を安心して利用できます。

まとめ

任意後見契約は、将来の生活を守る重要な制度ですが、リスクを正しく理解し、適切な対策を講じることが必要です。契約内容の明確化や信頼できる受任者の選定、専門家の助言を活用することで、トラブルを未然に防ぎ、安心して契約を活用できます。

関連コラムはこちら↓

任意後見の報酬をわかりやすく解説!相場・計算例・契約時の重要ポイント任意後見の監督人の役割とは?家庭裁判所への申立て手続きと業務内容を詳しく解説任意後見契約の解除とは?解除の理由と手続きの進め方を詳しく解説

特定行政書士として、幅広い業界における法務支援やビジネスサポートに従事するとともに、業務指導者としても精力的に活動。企業法務や許認可手続きに関する専門知識を有し、ビジネスの実務面での支援を中心に展開しています。(登録番号:03312913)