目次

任意後見監督人は、任意後見契約が正しく履行されるよう監視する役割を担う専門家です。本記事では、監督人の具体的な業務内容や家庭裁判所への申立て手続きについて詳しく解説します。

任意後見監督人とは?その役割と必要性

任意後見契約とは、本人が判断能力を失う前に生活支援や財産管理を目的として結ばれる制度です。この契約が発効する際には、家庭裁判所によって監督人が選任されます。

監督人は、独立した第三者として、受任者(任意後見人)の業務内容を監視し、不正行為や契約違反を防止します。また、財産管理や生活支援の状況を監査し、本人の権利と利益を守る重要な役割を果たします。

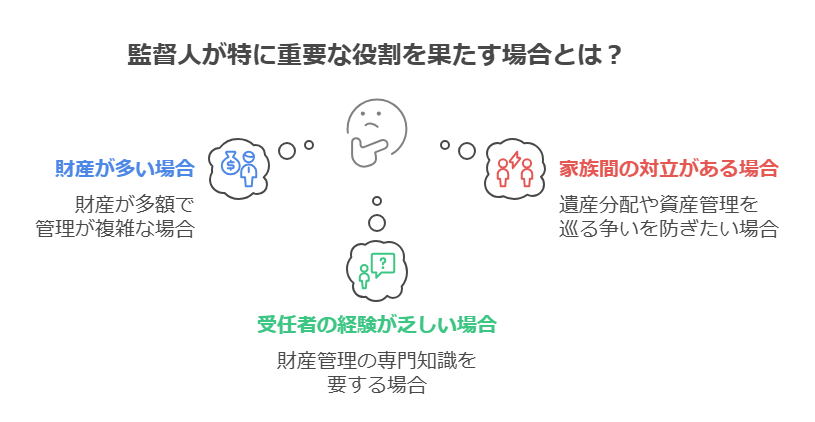

監督人が特に重要な役割を担うケース

家庭裁判所は、任意後見契約が発効するときに監督人の選任を検討します。次のような場合には、監督人は特に重要な役割を担います。

- 財産が多い場合: 本人の財産が多額で管理が複雑な場合

- 家族間の意見対立がある場合: 遺産分配や資産管理を巡る争いを未然に防ぐため

- 受任者に管理経験が乏しい場合: 財産管理の専門知識が必要な場合

監督人の存在によって、財産の不正管理や契約違反のリスクが軽減され、本人の利益が守られます。

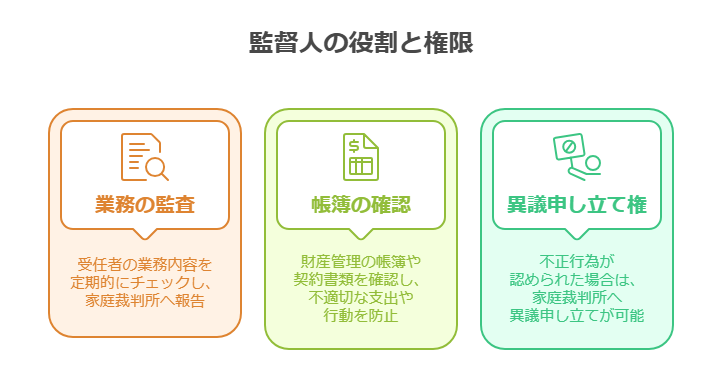

任意後見監督人が持つ法的権限と義務

任意後見監督人は、法的な権限と義務を持つ重要な役割を担います。その具体的な権限は次の通りです。

- 業務の監査: 受任者の業務内容を定期的にチェックし、家庭裁判所へ報告

- 帳簿の確認: 財産管理の帳簿や契約書類を確認し、不適切な支出や行動を防止

- 異議申し立て権: 不正行為が認められた場合は、家庭裁判所へ異議申し立てが可能

任意後見監督人は、独立した第三者としての法的な監督責任を果たすことで、本人の財産と生活の安全を支えます。家庭裁判所が選任するため、公平な視点での管理が期待できます。

任意後見監督人が行う具体的な業務

任意後見監督人は、受任者が契約内容を適切に履行しているかを監視する重要な役割を担います。その業務は主に次の2つに分かれます。

- 財産管理の監督: 財産の収支報告や資産の保有状況を確認し、不正を防止します。

- 生活支援の見守り: 本人の生活支援が適切かどうかを確認し、必要に応じて是正措置を講じます。

生活支援に関する見守り業務

監督人の業務は財産管理にとどまらず、本人の生活支援状況の見守りも含まれます。本人の生活の質が保たれるよう、受任者の行動を監視します。

- 生活支援の内容確認: 本人の生活支援が適切かどうか、訪問や報告書の確認を通じてチェックします。

- 福祉サービスの利用状況確認: 福祉サービスや医療機関の利用が適切か、必要な契約が行われているかを確認します。

- 緊急時の対応: 本人の健康状態に重大な変化があった場合は、適切な医療機関への連絡を指示します。

契約の適正管理と報告義務

監督人は、任意後見契約の内容が適切に履行されているかを監視し、家庭裁判所に報告する義務があります。

- 業務報告書の提出: 受任者の業務状況を家庭裁判所に報告するため、定期的な報告書を作成します。

- 契約違反の是正: 契約違反が発覚した場合は、受任者に対して改善指示を行い、必要に応じて家庭裁判所へ異議申し立てを行います。

- 新たな契約の提案: 本人の状況に応じて、契約内容の変更が必要な場合は家庭裁判所へ提案します。

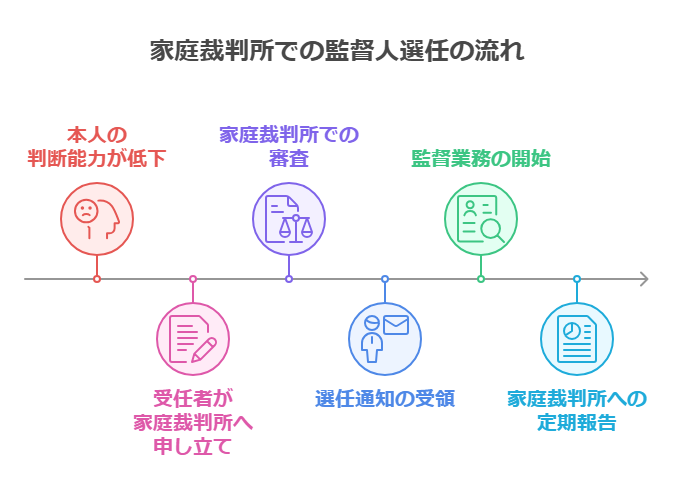

家庭裁判所での任意後見監督人選任の流れ

任意後見監督人は、家庭裁判所が契約者本人またはその家族、受任者からの申立てに基づき選任します。申立て手続きには、必要書類の準備と裁判所への提出が含まれます。

家庭裁判所の審査基準

家庭裁判所では、任意後見監督人を選任する際に、次のような基準で審査が行われます。

- 契約者の状況: 本人の判断能力の低下状況や介護・生活支援の必要性を確認します。

- 受任者の適性: 受任者が財産管理や生活支援の業務を適切に行えるかどうかを審査します。

- 監督人の適性: 候補者が信頼できるか、法律の専門知識があるかを考慮します。

審査には、必要に応じて契約者や受任者との面談が行われることもあります。

選任通知とその後の流れ

家庭裁判所による監督人の選任が決定すると、選任通知が発行されます。その後の手続きは次のように進められます。

- 選任通知の受領: 選任された監督人および関係者に選任通知が届きます。

- 監督業務の開始: 選任された監督人は、直ちに受任者の業務状況の確認を開始します。

- 家庭裁判所への報告: 監督人は定期的に家庭裁判所へ業務報告を提出し、必要な場合は改善指示を出します。

任意後見監督人の選任に必要な書類と準備事項

任意後見監督人を家庭裁判所に申立てる際には、必要な書類を正確に準備することが重要です。不備のない提出がスムーズな手続きのカギとなります。ここでは、申立てに必要な基本書類や注意点、追加書類の対応方法について詳しく解説します。

申立てに必要な基本書類

家庭裁判所に監督人の選任を申立てる際、以下の基本的な書類が必要です。

- 申立書: 家庭裁判所が指定する書式に基づき、必要事項を正確に記入します。

- 任意後見契約書の写し: 契約内容を確認できる契約書の写しを添付します。

- 本人および受任者の住民票: 最新の住民票を提出し、住所確認を行います。

- 受任者の身分証明書: 免許証やマイナンバーカードなど、公的な身分証明書のコピーを用意します。

- 本人および受任者の印鑑証明書: 認印ではなく、実印を使った証明書が求められる場合があります。

これらの基本書類は、家庭裁判所の申立ての際に必ず提出しなければなりません。

必要書類の提出方法と注意点

書類の提出方法には、次の注意点があります。

- 記入ミスの確認: 申立書の誤字脱字や記入漏れは、審査が遅れる原因となりますので慎重に確認しましょう。

- 最新の書類を使用: 住民票や印鑑証明書は、発行から3か月以内のものを使用する必要があります。

- 原本とコピーの確認: 原本が必要な場合と、コピーの提出で済む場合がありますので、事前に家庭裁判所の指示を確認しましょう。

裁判所からの追加書類要求への対応方法

家庭裁判所は、申立て内容を審査する過程で、必要に応じて追加書類の提出を求める場合があります。その際には、次の手順で対応しましょう。

- 速やかな対応: 追加書類の提出期限を確認し、速やかに準備して提出します。

- 専門家への相談: 必要な書類が不明な場合は、行政書士や司法書士に相談し、適切な対応を行いましょう。

- 正確な情報提供: 不備が生じないよう、すべての情報を正確に記載し、家庭裁判所へ提出します。

任意後見監督人に関する専門家のサポートの重要性

任意後見監督人の選任手続きや、選任後の業務には、法律の専門知識が欠かせません。行政書士などの専門家に相談することで、必要書類の準備や家庭裁判所への対応をスムーズに進めることができます。ここでは、専門家のサポートがなぜ重要なのかを詳しく解説します。

専門家への相談のメリット

専門家への相談には、以下のようなメリットがあります。

- 正確な手続きの進行: 法律の専門知識を持つ行政書士や司法書士が関与することで、必要な書類作成や提出手続きが正確に行われます。

- 法的リスクの軽減: 法的なリスクや誤解によるトラブルを未然に防ぐためのアドバイスが受けられます。

- 迅速な対応: 家庭裁判所からの問い合わせや追加書類要求にも速やかに対応できます。

法的な助言と業務の効率化

任意後見監督人の選任手続きには、多くの法的な要件があります。専門家の助言を受けることで、次のような点がスムーズに進められます。

- 申立書の正確な作成: 申立書の内容が法的基準を満たすよう、詳細な助言が受けられます。

- 必要書類の整理と確認: 提出すべき書類を正確に整理し、家庭裁判所が求める基準に沿った内容を確認します。

- 家庭裁判所への対応: 必要に応じて家庭裁判所とのやり取りを専門家が代行することで、迅速な手続きを実現します。

監督人選任後のトラブル回避策

監督人の選任後も、専門家の支援が求められる場面があります。

- 受任者とのコミュニケーション: 受任者とのやり取りや監督業務の確認事項について、専門家が間に入ることでスムーズな進行が可能です。

- 業務報告書の作成支援: 監督人が家庭裁判所へ提出する業務報告書の作成を専門家がサポートします。

- 契約内容の見直しと更新: 本人の状況に応じて契約内容を見直し、新たな契約を結ぶ際にも専門的な助言が得られます。

任意後見監督人に関する手続きやその後の管理は、専門家のサポートを受けることで、法的な安心感と効率的な業務進行が期待できます。信頼できる専門家に相談し、本人と家族の生活を守る体制を整えましょう。

まとめ

任意後見監督人は、本人の権利や財産を守るため、受任者の業務を監視する重要な役割を果たします。その選任には、家庭裁判所での手続きや正確な書類準備が求められます。行政書士などの専門家の支援を活用することで、スムーズな手続きと安心できる監督体制を整えることが可能です。本人と家族の生活を守るためにも、専門家のサポートをぜひご活用ください。

関連コラムはこちら↓

行政書士に依頼する任意後見契約の費用相場とは?手続きの流れも解説任意後見の報酬をわかりやすく解説!相場・計算例・契約時の重要ポイント

特定行政書士として、幅広い業界における法務支援やビジネスサポートに従事するとともに、業務指導者としても精力的に活動。企業法務や許認可手続きに関する専門知識を有し、ビジネスの実務面での支援を中心に展開しています。(登録番号:03312913)