目次

任意後見制度とは

任意後見制度は、高齢化社会の中で注目されている法的な仕組みのひとつで、2000年に施行された成年後見制度の一部として、民法第651条以下を根拠法としています。

任意後見は、将来判断能力が低下したときに備えて、本人が元気なうちに自分の財産管理や生活面のサポートをしてもらう相手(=任意後見人)を選んでおくというものです。法定後見制度では家庭裁判所によって後見人の選任が行われるのに対し、任意後見制度では本人の自由な意思で後見人や契約の内容を決められるのが大きな違いです。

日本では高齢化が進み、認知症患者は2022年時点で443万人にのぼり、2030年には520万人を超えるとも予測されています。これに伴って任意後見制度の利用件数も増加傾向にあり、厚生労働省の統計によれば、任意後見契約の締結件数は年間1万件以上とされています。

任意後見人になれる人

任意後見人は、本人が選んだ人であれば、家族だけでなく友人や第三者でもなることができます。行政書士や弁護士などの専門家が任意後見人になるケースも増えており、法律や手続き面での安心感を求められる方には心強い選択肢です。

ただし、以下に該当する人は任意後見人に相応しくないと法律で定められているため、受任することはできません。

- 破産者

- 行方不明者

- 未成年者

- 本人に対して訴訟をしたことがある人とその配偶者、直系血族

- 家庭裁判所で法定代理人や保佐人、補助人を解任されたことがある人

- その他、任意後見人に適さない事由のある人

任意後見制度は、あくまでも「本人の希望と信頼に基づく契約」であり、選任された後見人は契約書に記載された範囲でのみ支援や代理権を行使します。そのため、契約時にはどのような支援を任せたいのかを明確にし、事前に後見人としっかり話し合うことが大切です。

任意後見人の仕事内容

任意後見人の主な仕事は、本人の判断能力が低下した際に、日常生活の支援や財産管理を行うことです。

具体的には、本人の預貯金や年金の管理、日常生活に必要な支払い、医療費や介護費用の支払い、住宅の管理などを行います。また、必要に応じて、介護保険サービスの申請や施設入所の契約手続きなど、暮らしに密接に関わる事務手続きを行うのも任意後見人の役割です。

任意後見制度は、あくまでも本人の希望と信頼に基づいて契約が結ばれる仕組みです。そのため、任意後見人は日々の生活を支えるだけでなく、本人の尊厳や意思を大切にしながら行動することが求められます。また、任意後見契約に記載されていない業務は原則として行うことができないため、契約時には抜け漏れのないよう細部まで検討し、確認しておくことが重要です。

任意後見人の業務は、法律や制度の理解だけでなく、本人や家族との信頼関係を築くコミュニケーション能力も必要です。本人に寄り添いながら、将来にわたり安心できる生活をサポートするのが任意後見人の役割と言えるでしょう。

任意後見監督人とは

任意後見監督人とは、本人の判断能力が低下して任意後見が開始した後に、任意後見人が適切に業務を行っているかを監督する役割を担う人です。

任意後見契約は、本人と任意後見人との間で信頼関係に基づいて結ばれる契約ですが、実際に業務が始まった際には、任意後見人の活動が公正かつ適切に行われることを第三者の立場から見守る存在が必要です。そのため、任意後見監督人は家庭裁判所によって選任されます。

任意後見監督人の具体的な仕事内容は、任意後見人の業務状況を把握し、必要に応じて指導や助言を行うことです。任意後見人が作成した財産管理報告書をチェックし、問題があれば家庭裁判所に報告するなど、本人の利益を守るために重要な役割を果たします。また、任意後見人に対して不適切な行為が見られた場合には、家庭裁判所に申し立てを行い、任意後見人の解任を求めることもできます。

任意後見監督人になるのは、弁護士や司法書士、行政書士などの専門職が多いですが、家庭裁判所が適任と認めた第三者が就任する場合もあります。専門的な知識を持つ任意後見監督人が関与することで、任意後見人と本人の関係がより公正で安心できるものになります。

任意後見契約とは

任意後見契約とは、先述の通り、将来の判断能力低下に備えて、信頼できる人に自分の財産管理や生活のサポートを依頼する契約です。この契約は、必ず公正証書で作成する必要があります。公正証書にすることで、契約内容の証明力が高まり、トラブル防止や安心感の確保につながるのです。

任意後見契約は、契約締結時に本人の意思がしっかりしていることが大前提となります。公証役場での手続きでは、公証人が本人の意思確認を行うため、意思能力が不十分な場合は契約が無効になる可能性があります。したがって、任意後見契約は、本人が判断能力を十分に有しているうちに結ぶことが大切です。

契約書に記載する内容

任意後見契約書には、主に以下のような内容を明記します。

- 任意後見人の氏名・住所・連絡先

- 任意後見人に依頼する具体的な業務内容(財産管理・介護サービスの利用手続きなどの詳細)

- 証書等の保管に関する取り決め(印鑑、預金通帳・キャッシュカード、マイナンバーカード、健康保険証、不動産の契約書等を後見人が保管する際のルールなど)

- 契約の開始条件

- 後見人の報酬・費用負担に関する取り決め

- 契約の解除条件や解除方法

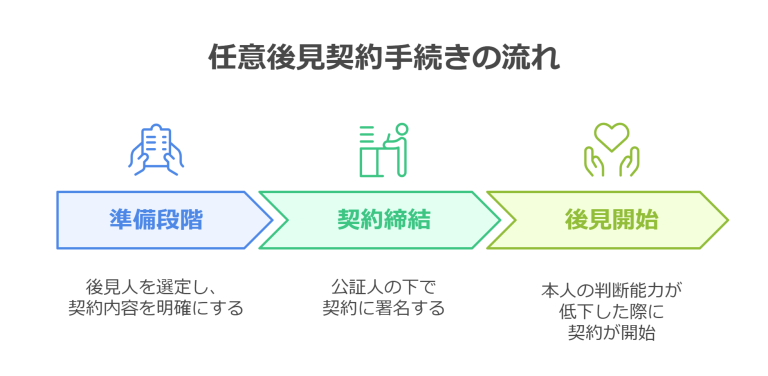

任意後見契約の締結から後見開始までの流れ

任意後見契約は、将来の安心を備える大切なステップですが、その手続きの流れを理解しておくことが安心につながります。ここでは、契約締結から実際に後見が開始されるまでの一般的な流れを解説します。

1. 契約書の作成

行政書士など専門家のサポートを受けながら、契約内容を確認し、本人の意思に沿った契約書を作成します。

2. 契約書の公正証書化

作成した契約書を公正証書として作成するため、公証人の立ち会いのもとで正式な手続きを行います。公正証書化により契約内容の証明力が高まり、将来のトラブル防止につながります。なお、契約時には本人の意思能力が求められ、意思がはっきりしていない場合は契約が無効となるリスクがあるため注意が必要です。

3. 本人の判断能力の低下

任意後見契約を締結しても直ちに後見が開始されるわけではなく、認知症などで本人の判断能力が低下するまでは、通常通りの生活を行います。後見が開始されるためには、医師が作成した家庭裁判所所定の様式による診断書の提出が求められます。診断書には、本人の判断能力の低下の程度や、後見開始の必要性についての医学的見解が記載されます。

4. 任意後見監督人選任の申し立て

判断能力の低下が確認されると、任意後見人や本人、配偶者、四親等内の親族、または任意後見受任者が家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てることができます。申し立ては、必要な書類(例えば本人の戸籍謄本、住民票、後見契約書の写し、医師の診断書など)を家庭裁判所に提出することで行われます。

5. 任意後見監督人の選任

申し立てが行われた後、家庭裁判所では審理が行われ、必要に応じて関係者の意見を聴取したうえで任意後見監督人が正式に決定されます。家庭裁判所の審理期間は、地域や個別の事情によって異なりますが、概ね1か月から数か月かかることが一般的です。

6. 任意後見開始と業務の実施

任意後見人は、公正証書で決められた内容に従って財産管理や生活支援などを行います。また、任意後見開始後には、財産管理報告書などを定期的に任意後見監督人に提出する義務があり、必要に応じて監督人や家庭裁判所の指導を受けながら、本人の希望に沿った形で後見業務を行う必要があります。

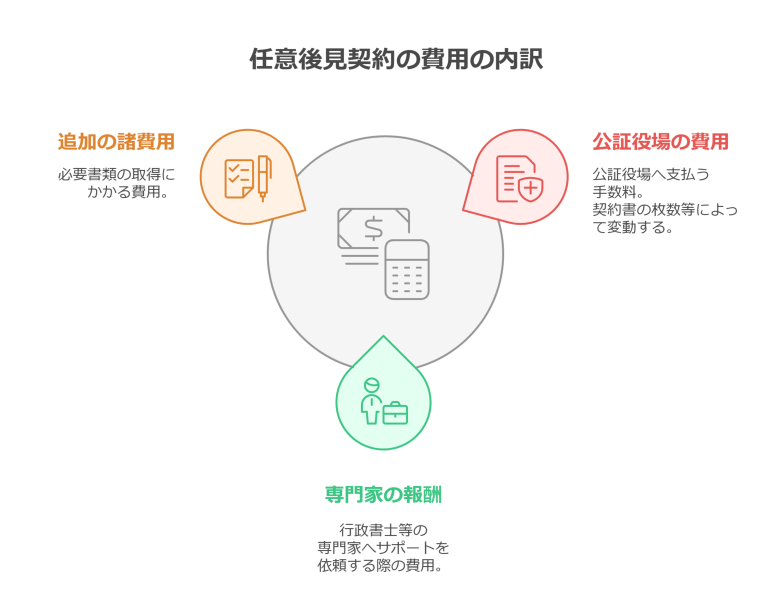

任意後見契約の締結にかかる費用の目安

任意後見契約は、将来の安心を確保するために重要な手続きですが、実際に契約を締結する際の費用が気になる方も多いでしょう。ここでは、任意後見契約にかかる一般的な費用を解説します。

行政書士などの専門家へ支払う費用

任意後見契約を作成する際は、行政書士などの専門家に依頼することが一般的です。行政書士による支援には、契約内容の確認やアドバイス、書類作成のサポートなどが含まれ、報酬としては3万円から10万円程度が目安です。具体的な金額は、契約内容の複雑さなどによって異なりますので、事前に見積もりを取って確認しておきましょう。

公証役場へ支払う費用

任意後見契約は公正証書として作成する必要があるため、公証役場での手数料が発生します。公正証書の作成費用は1件につき2万円程度が目安で、内訳は以下のようになります。

- 公正証書作成基本料:11,000円

- 登記嘱託手数料:1,400円

- 登記手数料(収入印紙代):2,600円

- 正本・謄本の作成費用:1枚につき250円(必要部数に応じて)

- 書留郵便料:実費(約600円程度)

また、公証役場まで出向けない場合には以下のような出張費用が追加でかかり、1~2.5万円程度が必要になることもあります。

- 出張日当:4時間以内で10,000円、4時間を超える場合は20,000円

- 病床執務加算:5,500円

これらの費用を合計すると、任意後見契約の締結にかかる費用は一般的に5万円前後から15万円程度となることが多いです。任意後見契約に付随して見守り契約など別の契約を同時に結ぶ場合や、財産の種類・金額によってはさらに費用がかかるケースもあります。

任意後見人・監督人の報酬とは

任意後見制度を利用する際に気になるのが、任意後見人と任意後見監督人の報酬です。ここでは、それぞれの報酬の目安や仕組みをわかりやすく解説します。

任意後見人の報酬

任意後見人の報酬は、原則として任意後見契約であらかじめ定められます。契約書に報酬の有無や金額を記載し、本人と任意後見人の合意のもとで決めるのが一般的です。

任意後見人が家族である場合は無償で行うケースも多いですが、行政書士や司法書士などが後見人となる場合は月額2~3万円程度が目安とされ、本人の財産から支払いを行います。なお、具体的な報酬額は業務の内容や負担の程度によって異なります。

任意後見監督人の報酬

任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所が決定します。任意後見監督人は、任意後見人が業務を適切に行っているかを監督する役割を持ち、報酬もその職責に応じて公平に決められます。

一般的な報酬額は月額1万円から3万円程度が目安で、管理する財産が多いと報酬額も多くなります。

任意後見人・監督人の報酬は、いずれも本人の財産から支払われます。支払いが本人の生活を圧迫しないよう、契約や家庭裁判所の決定時には慎重な検討が行われます。

まとめ

本記事では、任意後見制度の基本的な仕組みや、任意後見人・監督人の仕事内容、報酬、そして契約書に記載する内容などを詳しく解説してきました。任意後見人には、家族や親族をはじめ、行政書士などの専門家が就任することも可能です。

将来の安心を確保するためには、制度の仕組みを正しく理解し、自分の希望に合った形で契約を結ぶことが重要です。行政書士としても、任意後見契約のサポートを通じて、依頼者の希望を尊重した安心な暮らしを実現できるよう全力で支援しています。

任意後見制度を上手に活用し、自分らしい生活を守る一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

関連コラムはこちら↓

任意後見の報酬をわかりやすく解説!相場・計算例・契約時の重要ポイント任意後見契約の種類を徹底解説!自分に合った契約内容の選び方と注意点任意後見契約の解除とは?解除の理由と手続きの進め方を詳しく解説任意後見契約のリスクとトラブル対策を解説!安心して契約を活用するためのポイント

特定行政書士として、幅広い業界における法務支援やビジネスサポートに従事するとともに、業務指導者としても精力的に活動。企業法務や許認可手続きに関する専門知識を有し、ビジネスの実務面での支援を中心に展開しています。(登録番号:03312913)