任意後見契約は、将来の判断能力低下に備え、自分らしい老後を設計できる法的制度です。本記事では、契約の種類や特徴、注意すべきポイントを分かりやすく解説。専門家のアドバイスも交え、安心できる老後のための準備をサポートします。

任意後見契約の基本的な仕組み

任意後見契約の概要

任意後見契約とは、将来の判断能力低下に備え、本人が信頼できる人に財産管理や生活支援を依頼できる制度です。この契約により、あらかじめ希望する支援内容を設定でき、安心して将来の計画を立てられます。契約により選任された受任者は、本人の利益を最優先に考え、財産管理や生活支援を適切に行います。

契約の主な特徴:

- 本人の意思による選任: 信頼できる家族や第三者を選べるため、安心して将来に備えられます。

- 公証役場での契約締結: 公証人の立会いのもとで契約内容が公正証書にされ、法的効力が発生します。

- 家庭裁判所の監督体制: 本人の判断能力が低下した場合、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、契約内容が適切に履行されるよう管理します。

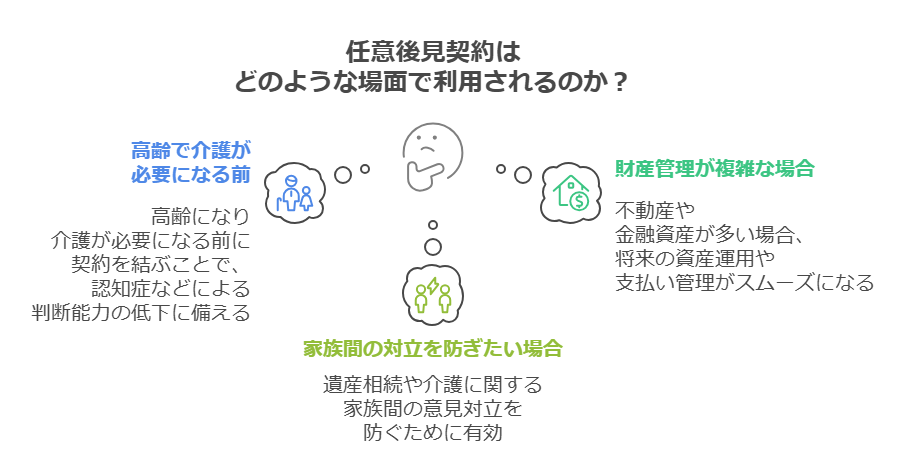

任意後見制度が利用される主な場面

任意後見制度が利用されるのは、次のような状況です。

- 高齢で介護が必要になる前: 認知症などによる判断能力の低下に備えるため、早めの契約が推奨されます。

- 財産管理が複雑な場合: 不動産や金融資産が多い場合、資産運用や支払い管理をスムーズに行えます。

- 家族間の意見対立を防ぎたい場合: 遺産相続や介護に関する家族間の意見対立を防ぐための有効な手段です。

これらの場面では、本人や家族の負担を軽減し、将来的なリスクを回避するための重要な選択肢となります。

任意後見契約の法的効力と重要性

任意後見契約は、公正証書によって法的効力を持ち、判断能力が低下した場合に契約内容に基づく支援が開始されます。この契約は、本人の意思で支援範囲を自由に設定できる柔軟性があり、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで不正のリスクも軽減されます。契約締結時に本人の意思を最優先できるため、老後の不安を軽減する手段として有効です。早めの準備と適切な内容設定で、生活の安定と安心を確保し、トラブルを防ぐことができます。

任意後見契約の種類と特徴

任意後見契約には、本人の希望や生活状況に応じたさまざまな種類があります。契約内容を柔軟に設定できるため、将来の生活や財産管理に対する安心感を高めることができます。ここでは、主な任意後見契約の種類とその特徴について、具体例や比較情報を交えながら詳しく解説します。

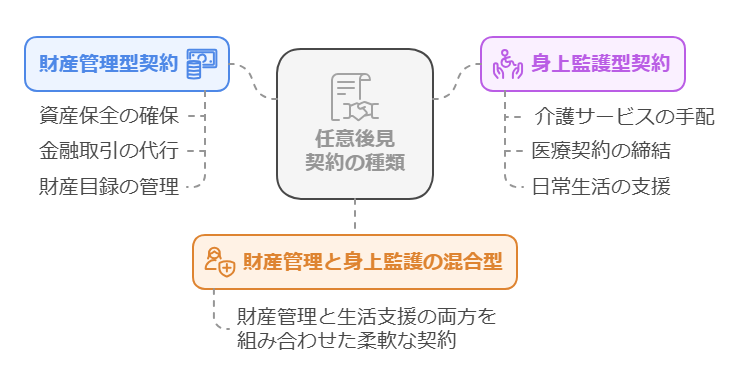

財産管理型契約の概要

財産管理型契約とは、財産の管理や運用を重点的にサポートする契約です。たとえば、預貯金の管理、不動産契約の手続き、税金の支払いなど、財産に関するあらゆる業務を任せられます。

主な特徴

- 資産保全の確保:資産の適切な運用・管理が行われ、生活に必要な支払いが滞る心配がありません。

- 金融取引の代行:銀行での各種手続きや支払い手続きを代行してもらえます。

- 財産目録の管理:定期的な財産状況の報告により、透明性が確保されます。

身上監護型契約の役割

身上監護型契約は、生活支援や介護の手配など、日常生活全般のサポートに重点を置いた契約です。本人の生活基盤を整え、介護施設の入所手続きや医療契約の締結を含む包括的な支援を提供します。

主な特徴

- 介護サービスの手配:介護施設の選定やケアプランの調整を行います。

- 医療契約の締結:病院の入退院手続きや医療契約の締結をサポートします。

- 日常生活の支援:日用品の購入や生活支援サービスの利用契約など、日常生活に関する広範なサポートを受けられます。

財産管理と身上監護の混合型契約

財産管理と身上監護の混合型契約は、財産管理と生活支援の両方を組み合わせた柔軟な契約です。本人のライフステージや健康状態に応じて、必要な支援内容をカスタマイズできる点が特徴です。

具体例

60代のAさんは、資産管理と将来的な介護支援を両立させるため、混合型契約を選択しました。不動産管理は親族に、医療契約や介護手続きは専門家に依頼する形で契約を締結。その結果、生活支援と財産管理のバランスが取れた安心な体制を構築できました。

任意後見契約と法定後見契約の違いを比較解説

任意後見契約と法定後見契約は、いずれも高齢者や判断能力が低下した方の生活や財産を支える制度ですが、その仕組みや運用において大きな違いがあります。以下に両者の違いを比較し、選択時のポイントを解説します。

| 比較項目 | 任意後見契約 | 法定後見契約 |

| 契約時期 | 判断能力があるうちに本人が契約 | 判断能力が低下してから家庭裁判所が開始 |

| 契約の主体 | 本人の意思で信頼できる受任者を選任 | 家庭裁判所が後見人を選任 |

| 契約の内容 | 本人の希望に応じて自由に設定可能 | 法律で定められた範囲内で活動 |

| 監督体制 | 判断能力低下後に家庭裁判所が監督人を選任 | 家庭裁判所が常に監督 |

| 主なメリット | 本人の意思が反映されやすい | 家庭裁判所の管理で安心感が高い |

| 主なデメリット | 初期費用がかかる、公正証書が必要 | 本人の意思が反映されにくい |

任意後見契約を選ぶべき場合

本人が将来の生活設計に関して具体的な希望がある場合や、信頼できる受任者を確保できる場合に適しています。

法定後見契約を選ぶべき場合

すでに本人の判断能力が低下しており、本人の意思を反映することが難しい場合に有効です。

契約内容の選び方と設定のポイント

任意後見契約を結ぶ際には、契約内容をしっかりと考慮し、本人の希望や将来の生活設計に合った支援体制を整えることが重要です。ここでは、契約内容を選ぶ際の具体的なポイントを解説します。

契約内容の検討事項

任意後見契約では、支援内容や役割分担を事前に明確にしておく必要があります。以下の点を事前に検討しましょう。

- 財産管理の範囲: 預貯金の管理、不動産の売買、日常的な支払いなど、必要な財産管理業務をリストアップします。

- 生活支援の内容: 介護サービスの契約、医療機関との連絡、生活必需品の購入など、身上監護に必要な業務を決めます。

- 契約期間と見直しのタイミング: 契約は状況に応じて見直せるよう、適切な期間設定と定期的な見直しを考慮しましょう。

受任者の選定基準と注意点

任意後見契約を結ぶには、受任者(後見人となる人)の選定が重要です。以下の基準を参考に、信頼できる人を選びましょう。

- 信頼性と誠実さ: 財産管理や生活支援に対して誠実に対応できる人物を選びましょう。

- 管理能力: 財産管理が必要な場合、金融取引の知識や管理能力がある人が適しています。

- 法的資格の有無: 必要に応じて、行政書士や司法書士などの専門家を受任者として選ぶことも検討しましょう。

- 家庭内のバランス: 家族間のトラブルを防ぐため、親族以外の第三者を選ぶのも選択肢の一つです。

将来を見据えた契約内容の設定

契約内容は、本人の将来的な生活状況の変化も見越して設定することが重要です。以下の点に注意しましょう。

- ライフステージの変化に対応: 健康状態や生活環境の変化に応じて、契約内容を柔軟に見直す仕組みを取り入れましょう。

- 補充的支援の設定: 必要な支援が増えた場合に対応できるよう、補充的な支援内容を事前に組み込んでおくと安心です。

- 家族との連携: 家族との連携を考慮し、受任者が孤立しないよう、家族と情報を共有する仕組みを整えましょう。

任意後見契約締結時の手続きと必要書類

任意後見契約を締結するためには、適切な手続きと必要書類の準備が欠かせません。ここでは、契約締結までの流れと求められる書類についてわかりやすく解説します。

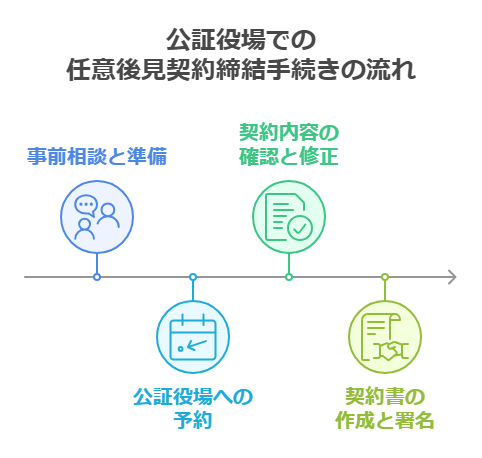

公証役場での契約締結の流れ

任意後見契約の締結には、公証役場での手続きが必要です。契約内容を公正証書にすることで、法的効力が確立されます。具体的な手続きの流れは次の通りです。

- 事前相談と準備

まずは契約内容を受任者と相談し、支援内容や契約条件を確認します。必要であれば専門家に相談して契約内容を明確にしましょう。 - 公証役場への予約

公証役場に予約を入れ、契約締結の日程を調整します。本人と受任者の双方が出席する必要があります。 - 契約内容の確認と修正

公証人が契約内容を確認し、法的に問題がないか審査します。必要があれば内容を修正し、双方の合意を得ます。 - 契約書の作成と署名

公証人が公正証書を作成し、本人と受任者が署名します。署名後、公証人が法的に有効な契約書として登録します。

必要な書類と準備方法

契約締結の際には、次の必要書類を忘れずに準備しましょう。

- 本人と受任者の本人確認書類: 運転免許証やマイナンバーカードなど、顔写真付きの身分証明書。

- 印鑑証明書: 契約者双方の印鑑証明書が必要です。発行日から3か月以内のものを用意してください。

- 住民票: 本人と受任者の最新の住民票が必要です。

- 契約内容の概要書: 財産管理や生活支援の具体的な内容を事前に整理しておきます。

公証役場によっては、他の書類が必要な場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。

手続き完了後の管理と報告の仕組み

任意後見契約は契約締結後も管理と報告が重要です。判断能力が低下した際に契約が発効し、家庭裁判所による監督が始まります。以下の管理体制が求められます。

- 家庭裁判所への報告: 任意後見監督人が選任され、受任者の業務内容を家庭裁判所に定期的に報告する義務があります。

- 財産管理報告書の提出: 財産管理の状況を明確に示すため、財産目録や収支報告書を提出します。

- 生活支援の進捗管理: 生活支援の進捗状況も家庭裁判所へ報告し、必要な修正があれば対応します。

契約締結時の注意点と専門家への相談

任意後見契約を結ぶ際には、正確な契約内容の設定や将来的なトラブル回避のため、いくつかの重要な注意点があります。契約後の安心を確保するためにも、慎重な準備と行政書士などの専門家への相談を検討しましょう。ここでは、契約締結時に気を付けるべきポイントと、専門家のサポートの必要性について詳しく解説します。

契約締結時の一般的な注意点

任意後見契約は、将来の財産管理や生活支援を円滑に進めるための重要な法的手続きです。次の点に注意して進めることが必要です。

- 契約内容の明確化: 財産管理や生活支援内容を契約書に明記し、将来のトラブルを防ぎます。

- 信頼できる受任者の選定: 誠実で財産管理能力のある人物、または専門家を選びましょう。

- 見直し体制の構築: ライフステージの変化に対応できるよう、契約内容を定期的に見直せる仕組みを整備します。

- 公正証書による契約締結: 公証役場で契約を締結し、法的効力を確保します。

専門家に相談するメリット

任意後見契約は、将来的な安心を確保するための重要なステップですが、法的な内容を理解するのは容易ではありません。専門家に相談することで、以下のようなメリットが得られます。

- 法的手続きの正確な対応: 専門家は契約内容の作成から必要書類の準備、公証役場での手続きまで、すべてを適切にサポートします。

- 契約内容の最適化: 本人の希望や家族構成、財産状況に応じて、最適な契約内容を提案し、リスク回避の手段を講じます。

- 手続きの効率化: 煩雑な手続きを代行するため、本人や家族の負担が軽減されます。

トラブル防止のための準備と対応策

将来的なトラブルを避けるためには、契約締結時からの備えが重要です。以下の点を意識しましょう。

- 受任者の監督体制の確認: 家庭裁判所による監督体制が必要な場合は、任意後見監督人を選任し、適切な管理が行われるようにしましょう。

- 親族間の合意形成: 契約内容を家族と共有し、親族間の意見対立を未然に防ぎましょう。

- 契約内容の再確認: 契約締結前に内容を再確認し、疑問点があれば専門家にすぐに相談することがトラブル回避につながります。

これらの準備と適切な対応を行うことで、本人や家族の将来の安心が確保されます。任意後見契約は人生設計の一環として早めの検討が推奨される重要なステップです。

まとめ

任意後見契約は、本人の意思を尊重し、柔軟な支援体制を構築できる重要な制度です。契約内容を明確にし、信頼できる受任者を選ぶことで、将来の生活や財産管理が安心して任せられます。専門家のサポートを活用し、適切な契約を結ぶことで、不安のない老後を迎えましょう。

関連コラムはこちら↓

任意後見契約の解除とは?解除の理由と手続きの進め方を詳しく解説任意後見の監督人の役割とは?家庭裁判所への申立て手続きと業務内容を詳しく解説任意後見の報酬をわかりやすく解説!相場・計算例・契約時の重要ポイント

特定行政書士として、幅広い業界における法務支援やビジネスサポートに従事するとともに、業務指導者としても精力的に活動。企業法務や許認可手続きに関する専門知識を有し、ビジネスの実務面での支援を中心に展開しています。(登録番号:03312913)