任意後見制度は、判断能力が低下する前に、自分で信頼できる人を選び、財産管理や生活支援を委任できる制度です。認知症や判断力の低下に備えるため、早めの準備が大切です。本記事では、任意後見制度の基本的な仕組みや、具体的な手続きの流れについてわかりやすく解説します。

任意後見制度の基本情報

任意後見制度とは

任意後見制度とは、判断能力が低下する前に、信頼できる人(任意後見受任者)に財産管理や生活支援を任せる契約制度です。本人の判断力が低下した場合、契約内容に従って受任者がサポートを行います。

この制度は、公証役場で公正証書を作成し、家庭裁判所の審査を経て、任意後見監督人が選任されることで効力を発揮します。これにより、不正を防止しつつ、本人の権利が守られます。

認知症に備える必要性

高齢化社会では、判断能力の低下が避けられないリスクとして挙げられます。銀行口座の管理や重要な契約が困難になることで、財産の流出や生活の混乱が起こる可能性があります。このような将来のトラブルを防ぐために、信頼できる人に支援を委任する任意後見制度が有効な選択肢となります。

任意後見制度と成年後見制度の違い

任意後見制度は、判断能力が低下する前に、本人が信頼できる人を選んで契約を結ぶ制度です。一方、成年後見制度は、判断能力の低下後に家庭裁判所が後見人を選ぶ仕組みで、必ずしも希望通りの後見人が選ばれるわけではありません。本人の意向がより反映される点が、任意後見制度の大きなメリットです。

将来の生活の安定と財産保護のために、任意後見制度は早めの準備が重要です。信頼できる受任者を見つけ、契約内容をしっかり検討することで、安心して将来に備えることができます。

任意後見契約の仕組み

任意後見契約の種類と役割

任意後見契約には、依頼する内容や対象に応じていくつかの種類があります。主なものは以下の通りです。

- 財産管理型契約: 不動産、預貯金、株式などの資産管理を中心に依頼する契約です。財産運用や支払い業務を任せることができます。

- 身上監護型契約: 介護施設の手配、医療契約、生活支援など、本人の生活全般に関するサポートを依頼します。

- 混合型契約: 財産管理と身上監護の両方を組み合わせた契約で、包括的な支援が可能です。

これらの契約は必要に応じて選択でき、本人の生活状況や希望に応じて柔軟に設定できます。

契約の内容に含めるべき重要な事項

契約を締結する際には、次のような重要な項目を必ず記載することが求められます。

- 受任者の権限範囲: 財産の管理範囲や日常生活支援の具体的内容を明確に記載します。

- 報酬と経費の支払い方法: 受任者への報酬支払いや経費の扱いについても契約内で定めておくとトラブルを防げます。

- 契約解除の条件: 受任者が適切な対応をしなかった場合の契約解除条件も含めておくと安心です。

これらの内容を詳細に記載することで、本人の意思を明確に反映させ、将来的なトラブルを回避することができます。

任意後見制度の手続き方法と必要書類

任意後見制度を利用するためには、契約内容の具体化から家庭裁判所への申し立てまで、いくつかの重要な手続きが必要です。提出すべき書類が多岐にわたるため、事前にしっかり準備することがスムーズな手続きのカギとなります。

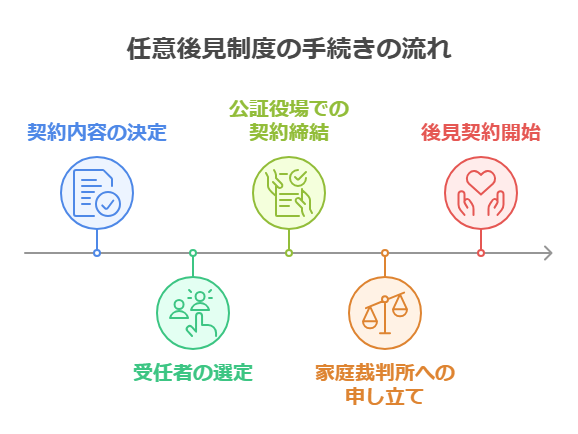

任意後見契約書作成から後見開始までの流れ

任意後見契約は以下のステップで進めます。

- 契約内容の決定: 支援内容や報酬を具体化。

- 受任者の選定: 信頼できる人を選び、事前に了承を得る。

- 公証役場での契約締結: 本人と受任者が出向き、公正証書を作成。

- 家庭裁判所への申し立て: 判断能力低下時に監督人選任を申請。

- 後見契約開始: 監督人の選任後、後見契約が開始する。

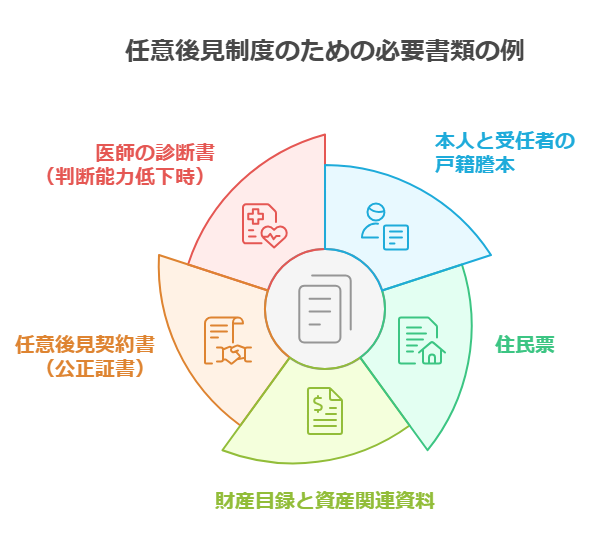

必要な書類と取得方法

任意後見制度の手続きでは、さまざまな書類の提出が求められます。主な必要書類は以下の通りです。

- 本人および受任者の戸籍謄本: 市区町村役場で取得できます。

- 本人の住民票: 住所を確認するために必要です。

- 財産目録および資産関連資料: 不動産登記簿謄本や預金通帳のコピーなど、財産状況がわかるものを準備しましょう。

- 任意後見契約書(公正証書): 公証役場で発行された契約書です。

- 医師の診断書(判断能力低下時): 家庭裁判所への申し立て時には、本人の判断能力が低下していることを証明する診断書が必要です。

手続き完了後の管理と注意点

手続きが完了すると、任意後見受任者は契約内容に基づき、本人の生活や財産管理を行います。次の点に注意しましょう。

- 家庭裁判所への定期報告: 任意後見監督人は受任者の活動を監督し、裁判所へ定期的に報告します。これにより不正行為が防止されます。

- 財産管理の透明性の確保: 支出記録や取引内容を詳細に記録し、必要に応じて開示できるようにしておくことが重要です。

- 契約内容の見直しと更新: 状況の変化に応じて契約内容を見直し、必要であれば家庭裁判所に申し立てを行います。

任意後見契約のメリットと活用例

任意後見契約は、将来の判断能力低下に備えた強力なサポート手段です。この契約を活用することで、財産管理や生活支援を信頼できる人に託し、安心して暮らしを続けることができます。ここでは、任意後見契約の具体的なメリットと活用例を詳しくご紹介します。

財産管理のメリット

任意後見契約を結ぶことで、財産管理の面で多くのメリットが得られます。主な利点は以下の通りです。

- 資産の安全な運用: 銀行口座や証券口座の管理、不動産の維持管理など、重要な資産を適切に運用できます。

- 支払い業務の代行: 公共料金の支払いや税金の納付など、日常的な金銭管理もスムーズに行えます。

- 相続対策の一環としての活用: 遺産分割のトラブルを回避するため、資産整理を計画的に進めることも可能です。

これらの管理業務は、本人の判断能力が低下しても、契約に基づいて信頼できる受任者が対応します。

身上監護の活用方法

財産管理だけでなく、生活面の支援も任意後見契約の重要な要素です。以下のような生活支援が受けられます。

- 介護サービスの契約手続き: 介護施設の入居手続きやケアプランの見直しなどを受任者が代行します。

- 医療機関との連絡調整: 医療契約や病院の入退院手続きも、受任者が迅速に対応可能です。

- 日常生活の支援: 買い物や食事の手配、住環境の整備など、生活の基盤を整える支援を提供します。

これらの支援を受けることで、本人の生活が安定し、家族の精神的な負担も軽減されます。

家族の負担軽減とトラブル回避

任意後見契約を結ぶことで、家族が抱える負担が大幅に軽減され、トラブルを未然に防ぐことが可能です。

- 家族間の意見の対立を防ぐ: 遺産分割や財産管理をめぐる家族間のトラブルを回避できます。

- 法的保護の強化: 家庭裁判所の監督下で受任者が活動するため、不正行為のリスクが低くなります。

- 安心できる老後生活の確保: 必要な支援が適切に行われるため、本人も家族も安心して暮らせます。

専門家への相談と適切な選び方

任意後見契約の手続きは法的な知識が必要なため、専門家への相談が欠かせません。行政書士や司法書士といった専門家に依頼することで、契約内容の適切な作成や将来のリスク管理が可能になります。ここでは、専門家に相談するメリットと、信頼できる専門家の選び方を詳しく解説します。

専門家に相談するメリット

任意後見契約では、行政書士や司法書士の支援により以下のような利点が得られます。

- 法的手続きの確実性: 正確な書類作成とスムーズな手続き。

- 契約内容の適切な設計: 個々の事情に応じた契約内容の提案。

- 家庭裁判所への申し立て支援: 判断能力低下時の迅速な対応。

- 生活全般のアドバイス: 財産管理や介護手続きの実務的な提案。

これにより、安心して契約準備を進められます。

行政書士や司法書士の選び方

任意後見契約の専門家を選ぶ際には、次のポイントに注意しましょう。

- 実績と経験の確認: 任意後見契約の取り扱い実績が豊富な専門家を選ぶことで、スムーズな手続きが期待できます。

- 資格の確認: 行政書士、司法書士、弁護士などの法的資格を持つ専門家であるかどうかを確認しましょう。

- コミュニケーション能力: 親身に相談に乗ってくれるか、わかりやすく説明してくれるかも重要な判断基準です。

- 報酬と料金体系の明確さ: 事前に見積もりを確認し、料金が明確な専門家を選びましょう。

これらの基準に基づき、信頼できる専門家を見つけることで、安心して手続きを進められます。

相談前に準備するべきこと

専門家に相談する前に、次の点を整理しておくとスムーズな相談が可能です。

- 本人と受任者の基本情報: 氏名、住所、生年月日などの基本情報を確認しておきましょう。

- 財産の状況: 不動産や預貯金、保険など、財産の内容を把握しておくと、契約内容の検討がスムーズです。

- 契約内容の希望事項: どのような支援を受けたいのか、優先事項を考えておきましょう。

- 過去の法律トラブルの有無: 過去にトラブルがあった場合は、その内容も共有すると適切な対応が可能です。

これらの準備を行うことで、専門家との相談が充実し、適切な任意後見契約の締結が期待できます。信頼できる専門家を見つけ、安心して手続きを進めましょう。

まとめ

任意後見制度は、判断能力が低下する前に信頼できる人に支援を委任することで、生活や財産を守るための強力な手段です。早めに契約を結ぶことで、家族間のトラブルを回避し、安心した老後を過ごす基盤を整えることができます。専門家と相談しながら、適切な準備を進めましょう。

関連コラムはこちら↓

行政書士に依頼する任意後見契約の費用相場とは?手続きの流れも解説法定後見と任意後見の違いを徹底解説!適切な制度の選び方と手続きの進め方

特定行政書士として、幅広い業界における法務支援やビジネスサポートに従事するとともに、業務指導者としても精力的に活動。企業法務や許認可手続きに関する専門知識を有し、ビジネスの実務面での支援を中心に展開しています。(登録番号:03312913)