法定後見制度と任意後見制度は、判断能力が低下した際に生活や財産管理を支援するための重要な仕組みです。この記事では、それぞれの特徴や違いを分かりやすく説明し、どちらの制度が適しているかを選ぶ際のポイントや手続きの進め方を具体的に解説します。

法定後見制度と任意後見制度の違い

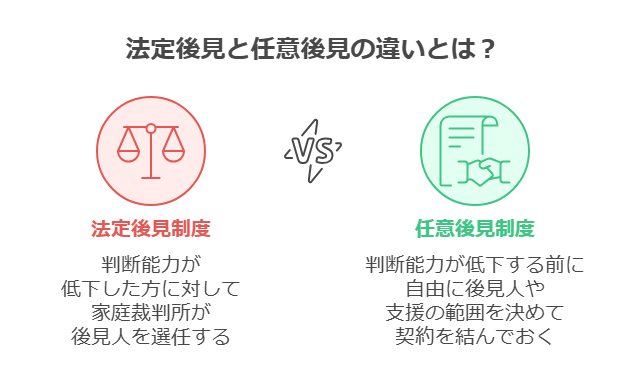

高齢化が進む現代社会では、判断能力の低下に備えるための選択肢として『法定後見制度』と『任意後見制度』があります。以下では、それぞれの特徴を簡単に整理し、どのような状況に適しているかを解説します。

法定後見制度

-

- 対象者: 判断能力が低下した方(例: 認知症、知的障害、精神障害)。

- 後見人の選任: 家庭裁判所が選任し、場合によっては家族以外の専門家が選ばれる。

- 適用範囲: 財産管理や生活支援(身上監護)など広範囲にわたる。

- 特徴: 本人の意思が反映されにくい一方で、法的保護が強い。

任意後見制度

-

- 対象者: 判断能力が低下する前に自ら準備を希望する方。

- 後見人の選任: 本人が信頼する人を自由に選べる。

- 適用範囲: 財産管理や生活支援など、契約内容に基づいて柔軟に設定可能。

- 特徴: 本人の意思を最大限に尊重でき、将来のトラブル防止や家族負担の軽減に役立つ。

このように、法定後見制度と任意後見制度は、法的保護のアプローチが異なるため、家族の状況や本人の希望に応じた最適な選択を検討する必要があります。

法定後見と任意後見の主な違い

法定後見制度と任意後見制度は、いずれも判断能力が低下した場合に生活や財産管理を支援する制度ですが、その適用方法や開始時期、権限範囲には大きな違いがあります。それぞれの特徴を理解することで、将来の備えに適切な制度を選ぶことができます。ここでは、主な違いについて詳しく解説します。

制度開始のタイミングと申請の流れ

法定後見制度は、判断能力が低下した後に家庭裁判所への申し立てを経て開始される制度です。一方、任意後見制度は、判断能力があるうちに契約を結び、本人の判断能力が低下した際に発効します。このため、準備段階や運用の仕組みに大きな違いがあります。

法定後見の流れ:

- 家庭裁判所への申し立て

- 書類審査と医師の診断

- 後見人の選任と制度の開始

任意後見の流れ:

- 信頼できる人との契約締結(公証役場で公正証書を作成)

- 家庭裁判所への申し立て(判断能力が低下した場合)

- 後見監督人の選任と契約内容の執行

支援内容の範囲と権限の違い

支援内容も制度によって異なります。

- 法定後見: 家庭裁判所が関与し、財産管理と身上監護(生活支援)の全般を後見人が行います。後見人の権限は広く、本人のための重要な契約締結や財産管理を法的に代行します。

- 任意後見: 本人が契約で定めた特定の支援内容に限り、受任者が対応します。契約内容に応じて支援範囲を自由に設定でき、財産管理、医療契約、介護契約など、必要な業務だけを委任できます。

家庭裁判所の関与と監督体制

制度の運用において、家庭裁判所の関与の度合いにも違いがあります。

- 法定後見: 家庭裁判所が常に監督し、後見人の行動を厳しくチェックします。後見人は定期的に報告義務を負い、本人の利益を最優先に考えた行動が求められます。

- 任意後見: 契約締結時には家庭裁判所の関与はありませんが、制度が発効した後は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任して管理を行います。これにより、契約内容に沿った適切な支援が行われるよう保証されます。

法定後見制度の手続きと必要書類

法定後見制度を利用するためには、家庭裁判所への申し立てが必要です。この手続きは、書類の準備や審査の過程が含まれ、正確かつ迅速な対応が求められます。ここでは、法定後見制度の手続きの流れと必要な書類について詳しく解説します。

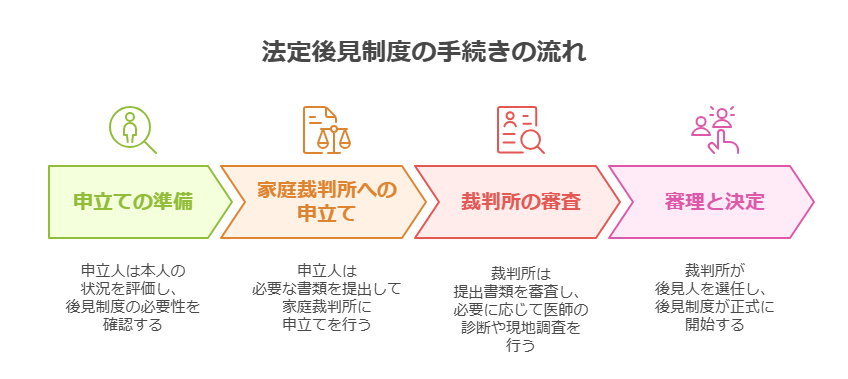

申立ての流れとステップ

法定後見制度の手続きは、次のような流れで進められます。

- 申立ての準備: 申立人(家族や親族)は、本人の状況を詳しく把握し、後見制度の必要性を確認します。

- 家庭裁判所への申立て: 本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。この際、必要な書類をすべて提出します。

- 裁判所の審査と調査: 裁判所は、提出書類をもとに審査を行い、必要に応じて医師の診断や調査官による現地調査が行われます。

- 審理と決定: 審査結果に基づき、後見人の選任が行われ、後見制度が正式に開始されます。

提出すべき重要な書類

家庭裁判所への申立てには、次のような書類が必要です。

- 申立書: 法定の形式に従い、後見人の希望や本人の状況を記載します。

- 本人の戸籍謄本: 本人の身分を証明するために必要です。

- 住民票: 本人の住所を確認するために必要です。

- 財産目録: 預貯金、不動産、保険など、財産の内容を記載した一覧表です。

- 医師の診断書: 本人の判断能力の状態を確認するために必要です。

- 親族関係図: 親族関係を示す図を作成し、申立人と本人の関係性を明確にします。

これらの書類は不備がないように準備し、必要に応じて専門家のサポートを受けると安心です。

家庭裁判所の審査と後見人の選任

家庭裁判所では、本人の判断能力や生活環境を確認し、後見人候補の適格性を審査します。審査を通じて後見制度が開始され、本人の生活や財産が法的に保護されます。

任意後見制度の契約方法と注意点

任意後見制度は、本人が契約内容を自由に設定できるため、個別のニーズに合わせたサポートを受けることができます。ここでは、任意後見契約の基本的な手順や注意点について詳しく解説します。

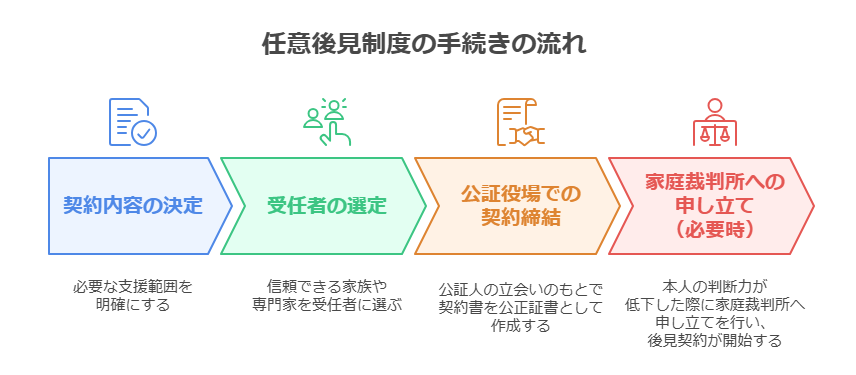

任意後見契約の基本的な手順

任意後見契約を締結するためには、以下のステップを踏む必要があります。

- 契約内容の検討と決定: まずは、財産管理や医療契約の代行、生活支援の内容など、必要な支援範囲を明確にします。

- 任意後見受任者の選定: 信頼できる家族や専門家(行政書士、司法書士など)を選びます。選任には本人の意思が重要です。

- 公証役場での契約締結: 公証人の立会いのもと、契約内容を記載した任意後見契約書を公正証書として作成します。

- 家庭裁判所への申し立て(必要時): 本人の判断能力が低下した際に、家庭裁判所へ申し立てを行い、任意後見監督人の選任が必要です。

任意後見人の選び方と契約内容の設定

任意後見人の選定は、契約の成否を左右する重要なポイントです。次の点に注意しましょう。

- 信頼できる人物の選定: 財産管理能力があり、本人の利益を最優先に考えられる人を選びましょう。

- 契約内容の明確化: 支援内容や受任者の報酬、契約解除の条件などを契約書に明確に記載することで、将来的なトラブルを防ぎます。

- 複数の受任者の設定(オプション): 万一の事態に備え、代行受任者を指定しておくと安心です。

公証役場での契約締結と法的効力

任意後見契約は、公証役場での契約締結をもって法的効力を発揮します。次の点に注意しましょう。

- 必要書類の準備: 本人と受任者の身分証明書、印鑑証明書、契約内容の草案などを用意します。

- 契約締結の流れ: 公証人の面前で契約内容を確認し、公正証書として作成します。

- 家庭裁判所の監督(契約発効後): 本人の判断能力が低下した場合、家庭裁判所が監督人を選任し、契約内容に基づく支援が開始されます。

任意後見契約は、本人の将来を守るための強力な法的手段です。早めの準備と適切な契約内容の設定によって、将来的な生活の安定と安心を確保できます。

制度選びと専門家相談の重要性

法定後見制度と任意後見制度の違いを理解し、状況に応じた制度を選ぶことで将来の安心を確保できます。判断能力が低下する前に検討を始め、専門家に相談することで手続きがスムーズに進みます。

法定後見と任意後見の選択基準

どちらの制度が適しているかは、本人の状況や家族のサポート体制、将来の見通しに応じて異なります。以下の基準を参考にしましょう。

- 判断能力の状況: 判断能力がすでに低下している場合は、家庭裁判所が後見人を選任する法定後見制度が適しています。一方、判断能力があるうちに将来の備えをしたい場合は、本人の意思で契約できる任意後見制度が適しています。

- 支援の範囲と内容: 資産管理や生活支援など、サポートの範囲が広い場合は法定後見制度が適しています。特定の業務に限定したい場合は、任意後見制度の方が柔軟です。

- 家庭裁判所の関与: 法定後見制度では、家庭裁判所が常に関与し、後見人の活動を監督します。一方、任意後見制度では契約発効後のみ家庭裁判所が監督します。

判断能力低下への備えと制度の活用例

判断能力が低下する前に備えることで、予期せぬ事態への対応がスムーズになります。以下のようなケースでは、早めの制度利用が推奨されます。

- 高齢の親の介護が必要になる前: 認知症の兆候が見られる場合は、早めに任意後見制度を利用することで、生活支援の手続きをスムーズに進められます。

- 資産管理が複雑な場合: 複数の不動産や金融資産を管理する必要がある場合、信頼できる後見人を早めに選んでおくことで資産の保全が図れます。

- 家族間のトラブル防止: 遺産相続や財産管理をめぐるトラブルを避けるため、法的に認められた後見制度を利用することで、公正な支援が受けられます。

専門家への相談のタイミングと依頼のメリット

法定後見制度や任意後見制度の選択・手続きに迷った場合は、専門家への相談が重要です。次のような場合に相談を検討しましょう。

- 手続きが煩雑な場合: 書類の準備や家庭裁判所への申し立てに不安がある場合は、行政書士や司法書士に依頼することで、スムーズな進行が期待できます。

- 財産管理が複雑な場合: 不動産の売買や投資資産の管理など、専門的な知識が必要な場合は、専門家の助言が有益です。

- 家族間の意見が対立する場合: 家族の意見が分かれる場合も、公正な第三者に相談することで適切な判断が可能です。

早めの行動と相談が、安心できる将来の生活を支えるための第一歩です。専門家の力を借りて、状況に合った制度を選び、必要な手続きを進めましょう。

まとめ

法定後見制度と任意後見制度は、それぞれ異なる特徴と適用範囲を持つ制度です。自分や家族の状況に応じた制度を選び、早めに準備を進めることで、安心して将来に備えることができます。専門家への相談を活用しながら、正確で効率的な手続きを進めましょう。

関連コラムはこちら↓

行政書士に依頼する任意後見契約の費用相場とは?手続きの流れも解説任意後見契約の種類を徹底解説!自分に合った契約内容の選び方と注意点

特定行政書士として、幅広い業界における法務支援やビジネスサポートに従事するとともに、業務指導者としても精力的に活動。企業法務や許認可手続きに関する専門知識を有し、ビジネスの実務面での支援を中心に展開しています。(登録番号:03312913)