補助人制度は、高齢化社会で増える判断能力が一部欠けた方々を支える法的制度です。本記事では、補助人の役割や選任手続き、報酬のポイントを分かりやすく解説します。

補助人制度とは?

補助人制度は、判断能力が一部欠けた方を支援するための法定後見制度の一つです。この制度は、認知症や精神障害、知的障害などにより一部の意思決定が困難な方々を支えるために設けられました。補助人は、本人の意思を尊重しながら、財産管理や契約手続きといった特定の場面で支援を行います。

補助人の定義と目的

補助人は、判断能力が一部欠けた本人が安心して社会生活を送るために、必要な支援を提供する役割を担います。特に財産取引や重要な契約の場面で同意や代理を行い、不利益を防ぐことで本人の生活を支えます。

補助人制度が必要とされるケース

補助人制度は、日常生活では問題なく過ごしているものの、特定の場面で判断能力に不安がある方を支援するために利用されます。たとえば、軽度の認知症や精神障害、知的障害が原因で財産取引や複雑な契約手続きが難しい場合が該当します。

補助人と保佐人・後見人の違い

| 比較項目 | 成年後見(後見人) | 保佐(保佐人) | 補助(補助人) |

|---|---|---|---|

| 対象者 | 判断能力がほぼない | 判断能力が著しく不十分 | 判断能力が一部不十分 |

| 代理権 | 原則すべての法律行為 | 重要な契約のみ(裁判所が追加可能) | 本人の希望に応じた一部の契約 |

| 同意権 | 不要(全面的に代理可能) | 重要な契約には同意が必要 | 本人の希望で一部の契約に同意が必要 |

| 取消権 | ほぼすべての契約を取り消せる | 同意が必要な契約のみ取り消せる | 本人の希望で一部の契約のみ取り消せる |

補助人は、法定後見制度の中で支援範囲が最も限定的な役割を担います。判断能力が一部欠けている方に対し、家庭裁判所が定めた範囲内で財産管理や契約手続きを補助します。一方、保佐人や後見人は、判断能力の低下がより深刻な場合に、広範囲または全面的な支援を行います。

補助人制度は、本人の自立性を最大限尊重しながら、必要なサポートを提供する柔軟な仕組みです。この制度を正しく理解し、適切に活用することで、本人や家族が安心して生活できる環境を作ることができます。

補助人の役割と支援内容

補助人の役割は、判断能力が一部欠けている本人を支え、社会的・経済的な安定を確保することにあります。この制度は、本人が自立した生活を維持しつつ、必要な場面で適切なサポートを受けられるよう設計されています。ここでは、補助人が担う具体的な支援内容について解説します。

財産管理における補助人の具体的な業務

補助人は、本人の財産管理や契約手続きの補助を通じ、社会的・経済的な安定を支える役割を担います。具体的には、預貯金や不動産の管理、公共料金や税金の支払いなど、日常的な財産管理を柔軟に行います。

契約の同意と意思確認のサポート

補助人は、本人が重要な契約を結ぶ際の同意や代理を行い、不利益を防ぐ役割を果たします。以下に具体的な支援事例を挙げます:

- 事例1:高額商品の購入

80歳のCさんは、高額な介護ベッドを購入する際、販売者から不当な契約条件を提示されました。補助人が契約内容を精査し、必要な交渉を行ったことで適正価格で購入できました。

- 事例2:保険契約の更新

障害を持つDさんは、生命保険の更新手続きに不安を感じていました。補助人が保険商品の選択をサポートし、適切なプランを選べるよう支援しました。

- 事例3:借入契約

精神障害のあるEさんが住宅ローン契約を進める際、返済計画を十分に把握できていませんでした。補助人が契約内容を説明し、不利益を防ぎました。

本人の意思を尊重した支援の特徴

補助人制度の最大の特徴は、本人の意思を可能な限り尊重することにあります。補助人は、本人が自ら意思決定を行える場面では介入せず、必要な場合にのみ支援を行います。これにより、本人の自立性を保ちながら生活をサポートします。

以下の方法で本人の意思を尊重します。

- 本人の希望をヒアリング:支援が必要な場面について、本人の意見を確認します。

- 選択肢の提示:契約内容や手続きについて、可能な選択肢を示し、本人が納得できる形で進めます。

- 無理強いをしない:本人が拒否する場合には、他の方法を検討します。

補助人の選任手続き方法

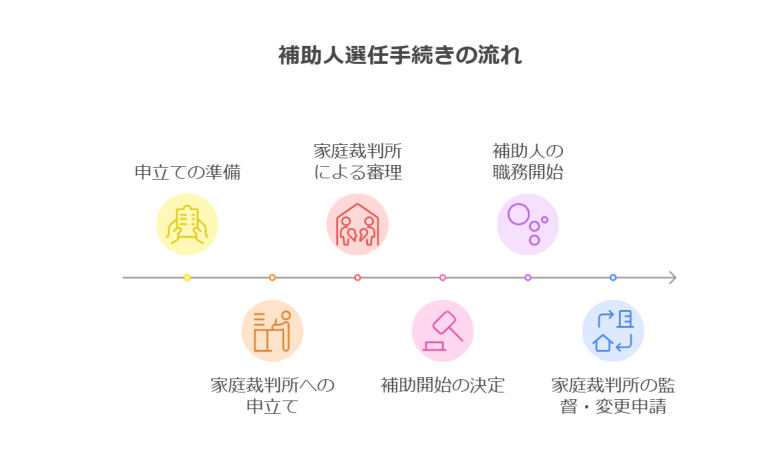

補助人の選任には、家庭裁判所での正式な手続きが必要です。この手続きでは、本人の判断能力を評価し、最適な補助人を選ぶことが目的となります。以下に、申し立てから選任決定までの流れを詳しく解説します。

補助人の選任手続きの流れ

- 申立ての準備

補助人を選任するには、家庭裁判所に申し立てを行うための準備が必要です。必要書類(診断書、戸籍謄本、財産目録など)を用意し、申し立てできる人(本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長など)が準備を進めます。 - 家庭裁判所への申立て

管轄の家庭裁判所に申立書や必要書類を提出して、補助開始の申し立てを行います。申立ての際に、希望する補助人や代理権・同意権の範囲を具体的に記載します。 - 家庭裁判所による審理

家庭裁判所が本人の判断能力や支援の必要性を調査します。本人、申立人、親族、補助人候補者への面談や意見聴取が行われ、場合によっては医師の鑑定が求められることもあります。 - 補助開始の決定

家庭裁判所が補助開始を決定し、補助人の権限(代理権・同意権の範囲など)を審判によって明確にします。必要に応じて、代理権や同意権の付与について個別の許可も行われます。 - 補助人の職務開始

家庭裁判所の審判が確定した後、補助人は法的な権限を持ち、支援を開始します。補助人は本人の判断能力を補いながら、重要な契約や財産管理を決められた範囲内で支援します。 - 家庭裁判所の監督・変更申請

補助人の業務は家庭裁判所の監督下で行われ、必要に応じて変更や終了の申し立ても可能です。本人の状況が変化した場合、補助内容の見直しが行われることがあります。

家庭裁判所への申し立ての準備と方法

補助人選任手続きの第一歩は、家庭裁判所への申し立てです。申し立ては、本人の家族や親族が行うことが一般的ですが、必要に応じて福祉施設の職員や医療関係者が関与する場合もあります。

申し立てを行う際には、以下のような準備が必要です。

- 申し立て理由の明確化:本人がどのような支援を必要としているのかを具体的に説明します。判断能力の低下状況や、日常生活での困難さを正確に伝えることが重要です。

- 候補者の選定:補助人候補者を事前に決定し、家庭裁判所にその旨を伝えます。候補者の同意を得ておくとスムーズです。

- 手続きのスケジュール調整:裁判所とのやり取りが円滑に進むよう、時間的な余裕を持つことが推奨されます。

申し立ては、書類提出とともに行われますが、この段階で必要な準備をしっかり行うことで、手続き全体がスムーズに進む可能性が高まります。

必要書類と手続きの詳細

補助人選任の申し立てには、いくつかの必要書類を用意する必要があります。主な書類は以下の通りです。

- 申立書:家庭裁判所が指定する形式で作成します。

- 診断書:本人の判断能力を証明するための書類で、医師による記載が求められます。

- 戸籍謄本および住民票:本人および申し立て人の身元を確認するために必要です。

- 財産目録:本人の財産状況を明らかにするための詳細なリストです。

これらの書類を提出後、裁判所が書類審査を行います。不備があると手続きが遅れる可能性があるため、事前に必要書類を丁寧に確認することが重要です。

審理から選任までの期間と注意点

家庭裁判所への申し立て後、裁判所が本人や関係者と面談を行い、必要な調査を進めます。審理は書類審査や本人・候補者との面談を経て、家庭裁判所が最適な補助人を選任する流れで進行します。選任決定までに通常1〜2か月程度かかりますが、複雑なケースではさらに時間を要することもあります。

補助人の選任手続きは、本人や家族にとって重要な一歩です。適切な準備と柔軟な対応を行うことで、手続きがスムーズに進み、本人にとって最適な支援体制を整えることができます。次のセクションでは、補助人の報酬や費用について詳しく解説します。

補助人にかかる費用と報酬の相場

補助人制度を利用する際には、制度の利用にかかる費用について理解しておくことが重要です。補助人選任のための法定費用や、専門家に依頼する場合の料金、さらに補助人の報酬負担者についての知識を事前に把握することで、スムーズに制度を活用できるようになります。以下では、これらのポイントについて詳しく解説します。

補助人選任に必要な法定費用

補助人選任手続きでは、家庭裁判所への申し立てに関する法定費用が発生します。これらの費用は、地域やケースによって若干の違いがあるものの、一般的には以下のような内訳になります。

- 収入印紙代:家庭裁判所に提出する申立書に添付するための印紙代で、約3,000円程度が必要です。

- 郵便切手代:裁判所が通知や連絡を行う際に使用する切手代として、数百円から数千円程度が必要です。

- 診断書作成費用:本人の判断能力を証明する診断書を医師に依頼する際の費用で、一般的に1万円から3万円程度かかります。

これらの法定費用は、申立て時に必要な基本的な経費として計上されます。適切な準備を行い、不備なく手続きを進めることで、余計な費用を抑えることができます。

専門家に依頼する場合の料金目安

専門家を活用することで、書類作成や手続きが効率的に進みますが、依頼料として10万~50万円程度が必要です。弁護士、司法書士など、それぞれの専門家によって料金は異なります。

報酬の負担者と家庭裁判所の決定基準

補助人の報酬は、原則として本人の財産から支払われます。ただし、家庭裁判所が本人の経済状況を考慮し、報酬を減額したり免除したりすることもあります。

家庭裁判所が補助人の報酬を決定する際には、以下の基準が考慮されます。

- 本人の財産規模:財産の総額や収入状況に応じて報酬が設定されます。

- 業務の複雑さ:補助人が行う業務の内容や範囲によって、報酬額が変動します。

- 本人の生活状況:本人が生活費に困窮している場合、特別な配慮がなされることがあります。

補助人制度を利用する際の注意点

補助人制度を円滑に利用するためには、制度の特徴や注意点をしっかりと理解しておくことが重要です。この制度は本人の意思を尊重しながら、必要な支援を提供する仕組みですが、適切に活用しないとトラブルにつながる可能性もあります。ここでは、家族間の合意形成、業務範囲の理解、トラブル防止策について詳しく解説します。

家族間の合意形成とトラブル防止の方法

補助人の選任時には、家族間で意見が分かれることもあります。このような場合、事前の話し合いや専門家の意見を活用することで、中立的かつ円滑に進められます。

補助人の業務範囲と責任の制限

補助人の業務範囲は、家庭裁判所が決定します。これは、本人の判断能力や必要な支援内容に基づいて柔軟に設定されるため、全ての判断を代行するわけではありません。以下のような業務範囲と制限を理解しておくことが重要です。

- 補助人の支援内容:財産管理や重要な契約の同意など、本人の利益を守るために必要な業務が中心です。

- 家庭裁判所の監督:補助人の活動内容は家庭裁判所が監督しており、不適切な行為があれば是正されます。

- 本人の意思を尊重:補助人は、本人が自立して意思決定を行える場面では介入しません。

トラブルを防ぐための準備と専門家の活用

補助人制度を利用する際、トラブルを未然に防ぐための準備が不可欠です。以下のポイントを押さえることで、スムーズな制度運用が可能になります。

- 透明性の確保:補助人の活動内容を家族全員で共有し、不信感を抱かせないよう努めます。

- 定期的な報告:家庭裁判所への定期報告を怠らず、補助人の活動が適切であることを示します。

- 専門家のサポート:司法書士や弁護士など、制度に詳しい専門家に相談し、手続きや活動内容を確認します。

これらの対策を講じることで、本人や家族が安心して補助人制度を利用できる環境が整います。

まとめ

補助人制度は、本人の意思を尊重しながら必要な支援を提供する柔軟な仕組みです。正しい理解と活用により、本人や家族が安心して暮らせる環境を整えられます。不安があれば専門家に相談し、適切な制度運用を目指しましょう。

関連コラムはこちら↓

保佐人とは?役割や選任手続き、報酬を徹底解説任意後見の報酬をわかりやすく解説!相場・計算例・契約時の重要ポイント

特定行政書士として、幅広い業界における法務支援やビジネスサポートに従事するとともに、業務指導者としても精力的に活動。企業法務や許認可手続きに関する専門知識を有し、ビジネスの実務面での支援を中心に展開しています。(登録番号:03312913)