任意後見契約の解除は、本人や受任者の意思、法的状況の変化による重要な手続きです。解除の理由や具体的な手続き方法、注意点について詳しく解説します。

任意後見契約の解除とは

任意後見契約の解除とは、本人や受任者の意思、または法的事情により契約を終了させるための手続きです。任意後見契約は、判断能力が低下する前に本人が信頼できる第三者と結ぶ契約で、将来的な支援や財産管理を委任する制度です。契約は法的拘束力を持ち、解除には家庭裁判所の関与が必要な場合があります。

例えば、家庭裁判所は「任意後見監督人」を選任し、契約の適切な履行を監督します。任意後見監督人とは、後見契約が本人の利益に沿って行われているかを確認するための役割を担う第三者です。

ここでは、任意後見契約が解除される状況や、その際の法的な影響について詳しく解説します。

任意後見契約が解除される理由と主な状況

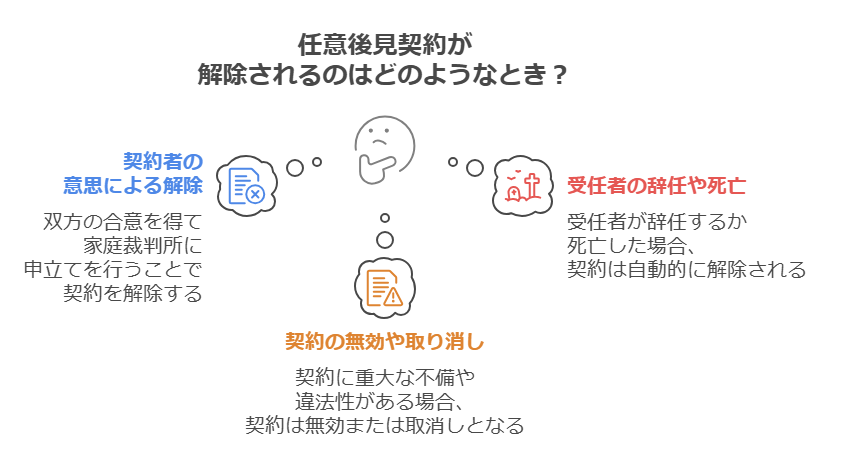

任意後見契約が解除される理由や状況としては、契約者の意思や受任者の状況変化、契約内容に関する問題が挙げられます。それぞれのケースで適切な手続きを進めることで、将来のトラブルを防ぐことができます。

主な解除理由および状況:

- 契約者の意思による解除: 本人や受任者が契約を続ける意思を失った場合、双方の合意を得て家庭裁判所に申立てを行うことで、契約を解除することが可能です(例: 本人の状況が変化し契約の必要がなくなった場合や相互の信頼関係が崩れた場合)。

- 受任者の辞任や死亡: 受任者が辞任を申し出た場合や死亡した場合には、契約は自動的に解除されます。ただし、辞任時には家庭裁判所への正式な手続きが必要です。

- 契約内容の無効や取消し: 契約に重大な不備や違法性が認められた場合には、契約が無効または取消しとなる可能性があります。

解除の際には、新たな受任者の選任や支援体制の見直しが必要になる場合もあります。手続きに関しては、正当な理由や証明書類の提出が求められるため、慎重に進めることが重要です。

任意後見契約の解除と法的な影響

任意後見契約の解除は、本人の生活や財産管理に大きな影響を与えるため、慎重な対応が求められます。契約が解除されると、次のような影響が考えられます。

- 財産管理の責任者の変更: 契約解除後は、家庭裁判所の判断で新たな後見人が選任される場合があります。

- 支援体制の再構築: 支援が必要な場合は、新たな契約や行政機関の支援体制を整える必要があります。

- 法的責任の確認: 契約解除時には、契約内容に従った業務履行状況が確認され、不備があれば法的責任が問われる場合もあります。

適切な契約解除は、将来のトラブルを未然に防ぐために非常に重要です。専門家に相談しながら、適切な手続きと管理体制を整えましょう。

受任者の辞任や死亡による解除

受任者が辞任を申し出たり死亡した場合、契約は自動的に解除されます。辞任を希望する場合、受任者は家庭裁判所に辞任届を提出し、正式な手続きを行う必要があります。なお、辞任後には新しい受任者を選任する必要がある場合があり、家庭裁判所が後任者を選ぶまでの間、必要な業務が一時的に停止するリスクがある点に注意が必要です。

法律違反や信頼関係の破綻による解除

受任者が契約内容に違反した場合や不適切な行動が発覚した場合、契約解除が求められます。契約解除は家庭裁判所の判断により行われることが多く、必要な証拠を提出して手続きを進めます。例えば、財産管理の不正行為が確認された場合や契約違反による重大な損害が発生した場合、または受任者が法的責任を果たさない場合などが該当します。こうした状況では、専門家のサポートを受けて適切な手続きを進めることが重要です。契約解除後は、必要に応じて新たな契約を結び、信頼できる支援体制を整えましょう。

任意後見契約の解除手続きの流れ

任意後見契約の解除には、適切な手続きと必要な申立てが不可欠です。契約者の意思、家庭裁判所の判断、必要書類の提出など、法律で定められたステップを踏むことで、スムーズな契約解除が可能です。ここでは、解除手続きの流れを詳しく解説します。

契約者による解除の申立て

本人または受任者が任意後見契約の解除を希望する場合、家庭裁判所への申立てが必要です。以下のような流れで手続きを進めます。

- 解除の意思表示: 契約者または受任者が契約解除の意思を明確にします。

- 家庭裁判所への申立て書の提出: 必要な書類を揃えて、家庭裁判所に申立てを行います。

- 審査と判断: 家庭裁判所が事情を調査し、解除の妥当性を判断します。

- 決定の通知: 契約解除が認められた場合、正式な通知が行われます。

家庭裁判所への申立ての進め方

契約解除の申立てを行う場合、家庭裁判所への申立ては次の手順に従います。

- 申立て書類の作成: 必要事項を記入した申立て書を用意します。

- 証拠資料の添付: 契約解除の理由を示す資料(例: 契約不履行の証拠、受任者の辞任届など)を添付します。

- 申立ての提出: 家庭裁判所の窓口に必要書類を提出し、受理されるのを確認します。

- 家庭裁判所の審理: 必要に応じて面談や事情聴取が行われ、裁判官が判断を下します。

解除手続き完了後の注意点

契約解除が正式に認められた場合、本人の支援が必要な場合には、新たな契約を検討して適切な支援体制を再構築することが重要です。また、必要に応じて財産管理の引き継ぎ手続きも適切に行う必要があります。

任意後見契約の解除に必要な書類と準備

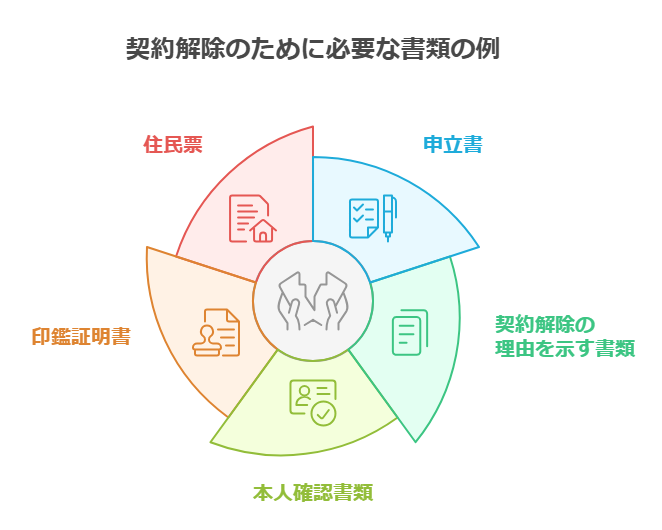

任意後見契約の解除手続きを進める際には、必要な書類を正確に準備することが重要です。書類に不備があると手続きが遅れる場合があるため、必要な書類を事前に確認し、正確な情報を用意しましょう。ここでは、必要な書類とその準備方法について詳しく解説します。

解除申請に必要な基本書類

家庭裁判所への申立てを行う場合、次のような基本的な書類が必要です。

- 申立書: 家庭裁判所の指定様式に基づき、必要事項を記入した申立書を提出します。

- 契約解除の理由を示す書類: 契約者の意思を示す文書や、受任者の辞任届など、契約解除を裏付ける証拠を用意します。

- 本人確認書類: 契約者と受任者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)を提出します。

- 印鑑証明書: 契約解除の申立てを行う双方の印鑑証明書を添付します。

- 住民票: 本人と受任者の最新の住民票も必要です。

提出時の注意点と不備を防ぐ方法

書類を提出する際には、次の点に注意しましょう。

- 記入内容の確認: 提出前に申立書の記入内容を確認し、不備がないかチェックします。

- 証拠資料の整理: 契約解除の理由に関連する証拠資料を整理し、順序立てて提出できるように準備します。

- 提出期限の確認: 家庭裁判所の指定する提出期限を守るように注意しましょう。

家庭裁判所からの追加要求に対応する方法

家庭裁判所は、必要に応じて追加の書類提出を求める場合があります。その際には、次のように対応しましょう。

- 速やかな対応: 要求された書類を迅速に準備し、指定された期限内に提出します。

- 相談窓口の活用: 提出すべき書類の内容が不明な場合は、家庭裁判所の窓口に相談し、正確な情報を得ましょう。

- 専門家の支援: 必要に応じて行政書士や司法書士などの専門家に相談し、書類の準備をサポートしてもらうことで、手続きがスムーズに進みます。

任意後見契約の解除に関する専門家のサポートの重要性

任意後見契約の解除手続きは、法的な専門知識が必要な場面が多く、適切なサポートを受けることで手続きがスムーズに進みます。専門家の助言を受けることで、手続き上のミスやトラブルを未然に防ぐことが可能です。ここでは、専門家のサポートが必要な理由とそのメリットについて詳しく解説します。

専門家への相談のメリット

任意後見契約の解除には、家庭裁判所への申立てや必要書類の作成、証拠資料の準備など、複雑な手続きが含まれます。専門家に相談することで、次のようなメリットが得られます。

- 手続きの正確な進行: 行政書士や司法書士は、家庭裁判所への申立ての手続きや必要書類の作成を正確に行います。

- 法的リスクの回避: 手続きの不備や誤解を防ぎ、法的なトラブルを避けるための適切なサポートが受けられます。

- 安心感の提供: 煩雑な手続きを専門家が代行することで、契約者や家族の負担を軽減します。

トラブル回避のための法的助言

契約解除に関するトラブルは、手続きの不備や情報不足が原因となる場合が多いです。専門家の法的助言を受けることで、次の点を確実に行えます。

- 契約解除の適法性確認: 契約解除が法的に適切かどうかの判断を受けられます。

- 必要書類の準備: 書類の不足や記載ミスを防ぐための書類チェックが行えます。

- 契約解除後の手続き案内: 契約解除後の支援体制の整備や新しい契約の手続きについてもサポートが受けられます。

契約解除後の新たな契約と支援体制の構築

任意後見契約が解除された後も、必要に応じて新たな契約を結ぶ必要が生じることがあります。専門家のサポートを受けることで、次のような対策が可能です。

- 新たな受任者の選定: 必要な場合には、信頼できる受任者の選定を支援します。

- 契約内容の見直しと更新: 本人の状況に応じた契約内容の見直しや更新が適切に行えます。

- 生活支援体制の再構築: 財産管理や生活支援に関する体制を強化し、安心できる暮らしをサポートします。

任意後見契約の解除に関する手続きは、専門家の支援を受けることで、確実かつスムーズに進めることができます。将来の安心と安全な生活のために、適切なサポートを受けながら進めることをお勧めします。

まとめ

任意後見契約の解除は、本人や家族の生活に大きな影響を及ぼすため、慎重かつ適切な手続きが求められます。解除の理由や手続きの流れを正しく理解し、家庭裁判所や専門家のサポートを活用することで、将来のトラブルを防ぎつつ安心できる支援体制を再構築しましょう。

関連コラムはこちら↓

行政書士に依頼する任意後見契約の費用相場とは?手続きの流れも解説法定後見と任意後見の違いを徹底解説!適切な制度の選び方と手続きの進め方

特定行政書士として、幅広い業界における法務支援やビジネスサポートに従事するとともに、業務指導者としても精力的に活動。企業法務や許認可手続きに関する専門知識を有し、ビジネスの実務面での支援を中心に展開しています。(登録番号:03312913)