目次

遺言書保管事実証明書は、法務局で遺言書が保管されていることを証明する公式な書類です。本記事では、取得方法や相続手続きでの活用方法、注意点についてわかりやすく解説します。

遺言書保管事実証明書の基本情報

遺言書保管事実証明書とは

遺言書保管事実証明書は、遺言者が自筆証書遺言を法務局に預けた事実を証明するために発行される公的な書類です。この証明書には遺言者の氏名や遺言書の保管日など、基本的な情報が記載されますが、遺言の具体的な内容は含まれません。主に法定相続人や利害関係者が相続手続きで必要とする場合に利用されます。

証明書の発行対象と発行元の概要

遺言書保管事実証明書は、法務局が管理する自筆証書遺言に対して発行されます。対象となるのは主に相続人や遺言執行者、特定の利害関係者で、発行には一定の条件を満たす必要があります。申請先は遺言書を保管する法務局です。

遺言書保管事実証明書が必要になる場面

遺言書保管事実証明書が必要となる代表的な場面は、相続手続きです。遺言書が法務局に保管されていることを証明することで、相続手続きがスムーズに進むほか、遺産分割協議の際に遺言の有無を確認するためにも役立ちます。

遺言書保管事実証明書の取得手続きの流れ

遺言書保管事実証明書を取得するための手続きは、法務局を通じて行います。以下では、必要な書類、申請手順、および注意すべき点について詳しく解説します。正確な手続きを行うことで、スムーズに証明書を取得できるようになります。

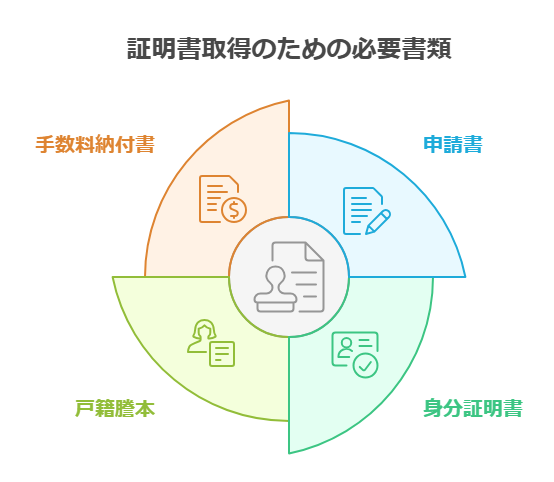

証明書取得の際に準備するもの

遺言書保管事実証明書の取得には、いくつかの書類を準備する必要があります。以下が主な必要書類です。

- 申請書:所定の申請書を正確に記入します。

- 本人確認書類:運転免許証やマイナンバーカードなどの身分証明書が必要です。

- 戸籍謄本または除籍謄本:相続人であることを証明するための戸籍関係書類を準備しましょう。

- 手数料納付書:証明書の発行には法定の手数料がかかるため、納付書を用意します。

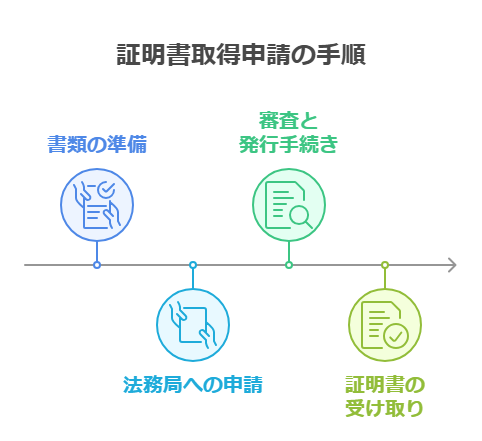

証明書取得申請の手順と注意点

- 書類の準備と確認:必要書類を漏れなく準備し、最新の内容であるかを確認します。

- 法務局への申請:最寄りの法務局窓口に必要書類を提出します。郵送での申請も可能ですが、申請書記入時の不備に注意しましょう。

- 審査と発行手続き:法務局が申請内容を確認し、必要な手続きを進めます。記入内容に誤りがあると、審査が遅れる可能性があります。

- 証明書の受け取り:発行が完了すると、指定した方法で証明書を受け取れます。郵送受け取りの場合は、事前に郵送先の住所を正確に記入してください。

手続きにかかる期間と費用の目安

- 手続き期間:申請から証明書発行まで通常2〜3週間かかります。ただし、繁忙期や書類不備がある場合はさらに延びる可能性があります。

- 発行手数料:発行手数料は数千円程度です。詳細な料金は法務局の公式サイトで確認してください。

注意点として、 申請時の記入ミスや必要書類の不足は審査遅延の原因となるため、提出前に必ず確認することをおすすめします。専門家に依頼することで、手続きの負担を軽減し、スムーズな証明書取得が可能です。

遺言書保管事実証明書の相続手続きへの活用法

相続手続きにおける証明書の効力

遺言書保管事実証明書は、法務局に遺言書が適切に保管されていることを証明する公的な文書です。 相続手続きを進める際、相続人が遺言書の存在を確認するための有力な手段となります。証明書があれば、遺言書が有効であることを示す公式な記録として認められ、裁判所での証明が不要になる場合もあります。これにより、手続きの簡略化と迅速な相続処理が期待できます。

相続財産の分配手続きでの証明書の重要性

遺産分割協議の場面では、遺言書の有無やその内容の確認が必要です。 遺言書保管事実証明書があることで、相続人間でのトラブルを回避し、分配手続きの透明性を確保できます。法務局が管理する遺言書は法的に信頼性が高く、相続人同士の合意形成を円滑にします。

トラブル回避に役立つ法的な効果

証明書を提示することで、遺言の存在をめぐる争いを未然に防ぐことができます。 相続人が遺言書の保管状況を知らない場合、相続手続きが複雑化し、相続人間のトラブルが発生するリスクが高まります。証明書を取得し、早期に提示することで、必要な相続手続きを迅速に進めることができ、紛争防止に大きく貢献します。

遺言書保管事実証明書取得時のリスクと回避策

遺言書保管事実証明書を取得する際には、いくつかのリスクと注意すべき点があります。これらのリスクを把握し、適切に対策を講じることで、スムーズな手続きと相続手続きのトラブル回避が可能になります。以下では、主なリスクとその回避策について詳しく説明します。

申請ミスによる手続き遅延の防止策

必要書類の不備は、申請手続きの遅延を招く大きな原因です。提出すべき書類は法務局の指示に基づいて正確に準備しましょう。例えば、申請者本人の身分証明書、遺言者の基本情報、必要な手数料の支払い証明などが含まれます。

申請書類の記入ミスも一般的な問題です。誤字脱字や情報の記載漏れがないように、申請書の内容を提出前に必ず確認しましょう。可能であれば、専門家に依頼して内容の正確性をチェックしてもらうのも有効です。

不備のある遺言内容の発覚とその対応法

遺言内容の不備は、相続手続き全体に影響を与える可能性があります。保管事実証明書が発行されたとしても、遺言内容が法的に無効である場合、相続手続きに進むことができません。

このリスクを避けるには、遺言書の内容を事前に専門家に確認してもらうことが重要です。行政書士や弁護士が法的要件を満たしているかどうかを確認し、必要に応じて内容の修正を提案してくれます。

法的な誤解を避けるためのチェックポイント

法律的な誤解による手続きの失敗も見逃せません。たとえば、遺言書保管事実証明書は遺言書の内容そのものを証明するものではなく、法務局に保管されている事実のみを証明する書類です。

このため、証明書の法的効果を正確に理解することが重要です。遺言書の効力確認が必要な場合は、証明書とは別に遺言書の閲覧請求を行う必要があります。

リスク回避のための総合的な対策

これらのリスクを避けるためには、専門家への相談が最も効果的な方法です。行政書士は、遺言書の内容確認から必要な手続きの代行まで幅広い支援を提供しています。専門家のサポートを受けることで、リスクを最小限に抑え、相続手続きをスムーズに進めることが可能です。

専門家のサポートを受けるメリットと注意点

遺言書保管事実証明書の取得は、相続手続きをスムーズに進めるために重要なプロセスですが、手続きの複雑さから専門家の支援を受けることで多くのメリットが得られます。ここでは、行政書士などの専門家に依頼する利点と注意すべきポイントについて詳しく解説します。

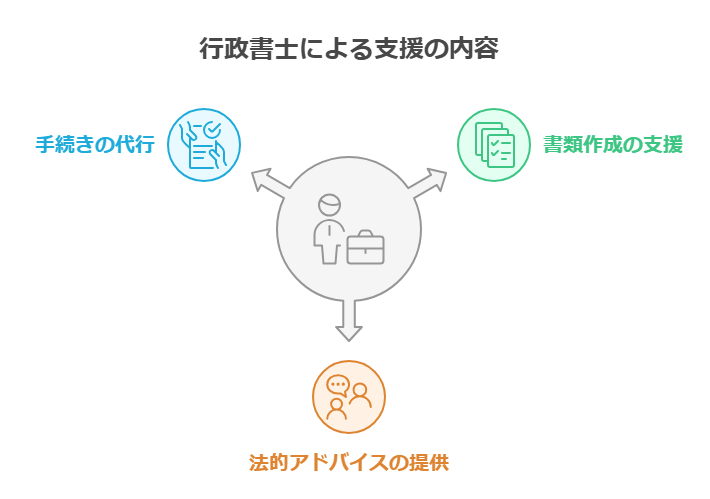

行政書士による支援の内容

行政書士は遺言書保管事実証明書の取得をサポートする専門家として、以下のような幅広いサービスを提供しています。

- 書類作成の支援: 必要書類の作成から提出書類の確認まで、手続きのすべてをサポートします。

- 法的アドバイスの提供: 相続に関連する法律的な疑問に対し、適切なアドバイスを提供します。

- 手続き代行: 忙しい依頼者に代わり、証明書の取得手続きを代行します。

これにより、申請ミスによる手続き遅延や不備のリスクを最小限に抑えることが可能です。特に相続手続きが複雑な場合、専門的な知識を持つ行政書士の支援は不可欠です。

法務局や公証役場との調整を円滑に進める方法

行政書士に依頼することで、法務局や公証役場との調整がスムーズになります。

- 問い合わせ対応: 申請に関する法務局や公証役場とのやり取りをすべて任せることができます。

- 提出書類の管理: 提出する書類の確認、修正、補足が必要な場合もすぐに対応可能です。

- 迅速な手続き進行: 手続きの進行状況を常に把握し、必要な対応をスピーディーに行います。

これにより、申請の進捗が確実に管理され、予定通りの取得が期待できます。

遺言書管理のプロに依頼する際の注意点

専門家のサポートを受けることで多くのメリットがある一方、依頼する際にはいくつかの注意点も理解しておく必要があります。

- 資格と実績の確認: 行政書士の資格が正式なものであるか、過去の実績を確認しましょう。

- 費用の明確化: 依頼前に料金体系を確認し、追加費用が発生する可能性についても確認しておくと安心です。

- コミュニケーションの取りやすさ: 遺言書保管事実証明書の取得は個別の状況に応じた対応が必要なため、相談しやすい専門家を選ぶことが重要です。

行政書士の適切な支援を受けることで、 遺言書保管事実証明書の取得手続きがスムーズになり、相続トラブルの回避や手続きの迅速化が期待できます。相続手続きに不安がある場合は、専門家に相談することを検討しましょう。

まとめ

遺言書保管事実証明書は、相続手続きをスムーズに進めるために欠かせない重要な書類です。正確な取得手続きを行うことで、トラブルを未然に防ぎ、迅速な相続処理が可能になります。不明点があれば、行政書士などの専門家に相談してサポートを受けることをおすすめします。

関連コラムはこちら↓

遺言書作成サポートは行政書士におまかせ!法的効力を持つ遺言書のポイント相続手続きで困ったら行政書士に相談!手続きの流れとサポート内容を詳しく紹介

特定行政書士として、幅広い業界における法務支援やビジネスサポートに従事するとともに、業務指導者としても精力的に活動。企業法務や許認可手続きに関する専門知識を有し、ビジネスの実務面での支援を中心に展開しています。(登録番号:03312913)