法務局保管サービスは、遺言書を安全に管理し、紛失や改ざんを防ぐ公的な手段です。本記事では、仕組みや活用法、手続きの流れを詳しく解説します。

法務局保管サービスの基本情報

法務局保管サービスとは

法務局保管サービスは、遺言書を安全に保管し、死後に速やかに発見されることで法的効力を確保する重要な制度です。特に自筆証書遺言と秘密証書遺言が対象となり、遺言者の意志を確実に伝えられるよう設計されています。このサービスにより、遺族が遺言書を探す負担を減らし、相続手続きをスムーズに進めることができます。

どのような遺言書が対象となるのか

法務局保管サービスの対象は、自筆証書遺言と秘密証書遺言の2種類です。

- 自筆証書遺言: 遺言者が全文を手書きしたもので、法務局に保管することで家庭裁判所での検認が不要になります。

- 秘密証書遺言: 第三者に内容を知られず作成し、公証人による証明を受けたものです。内容を秘匿したまま保管したい場合に適しています。

一方、公正証書遺言は公証人役場で保管されるため、本サービスの対象外です。

法務局での保管のメリット

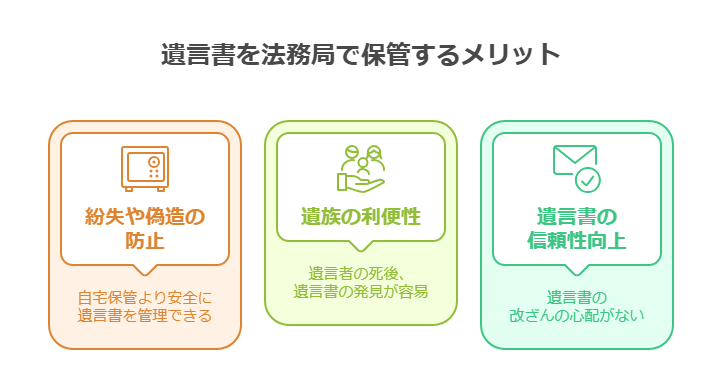

法務局保管サービスの主なメリットは以下の通りです。

- 紛失や偽造の防止: 自宅保管に比べ、安全に遺言書を管理できます。

- 遺族が見つけやすい: 遺言者の死後、保管された遺言書は速やかに確認され、スムーズな相続手続きが可能です。

- 遺言書の信頼性向上: 公的機関で管理されるため、内容が改ざんされる心配がありません。

また、法務局保管サービスは、遺言書の公開性を確保しつつ、遺言者の意図を守るという点で非常に信頼性があります。遺言者がどのような財産分けを行ったか、どの相続人に何を遺したかなど、遺言書の内容が透明に記録され、相続人がその内容を確認できるようになります。

これらのメリットを考慮すると、法務局での遺言書保管は、遺言者にとっても、遺族にとっても非常に有益な選択肢となります。特に、自筆証書遺言や秘密証書遺言を作成したいが、その後の紛失や改ざんを心配している方にとって、法務局保管サービスは非常に効果的な手段となります。

遺言書保管サービスの申し込み方法

保管サービスを利用するための条件

法務局保管サービスを利用するには、遺言書が自筆証書遺言または秘密証書遺言である必要があります。公正証書遺言は公証役場で保管されるため、対象外です。

次に、遺言書が遺言者の意思に基づいて作成されていることが前提です。遺言書が強制されたり、誤った情報が記載されている場合には、その効力が認められません。したがって、遺言書を作成する際は、遺言者が自由な意志で内容を決定し、記載したことを証明できることが重要です。

また、遺言書保管サービスを利用するには、遺言者が成年であることも条件です。未成年者が作成した遺言書は法的に無効となりますので、成人した遺言者に限り、このサービスを利用することができます。

申請の流れと必要書類

2023年の手続き変更により、身分証明書の提示や申請書の記入がデジタル化される一方で、法務局への事前予約が必須となりました。遺言書保管サービスを利用する際の具体的な手続きは以下の通りです。

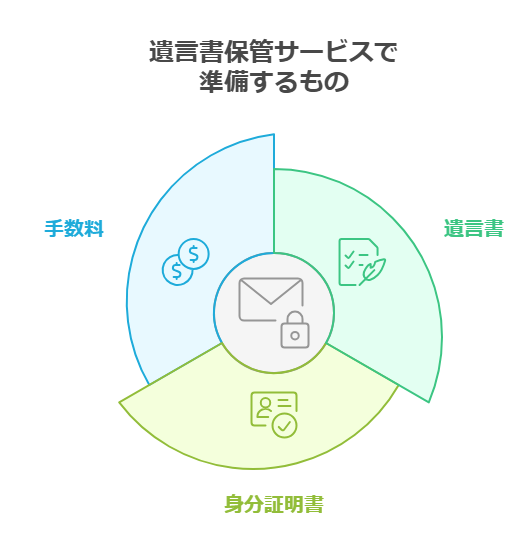

事前に準備するもの

- 遺言書:

自筆証書遺言または秘密証書遺言が対象です。内容が正確かつ法的に有効であることを確認してください。 - 身分証明書:

運転免許証、マイナンバーカード、またはパスポートを持参してください。 - 手数料:

法務局で指定された金額を現金で用意してください(手数料については事前に法務局の公式サイトで確認することを推奨します)。

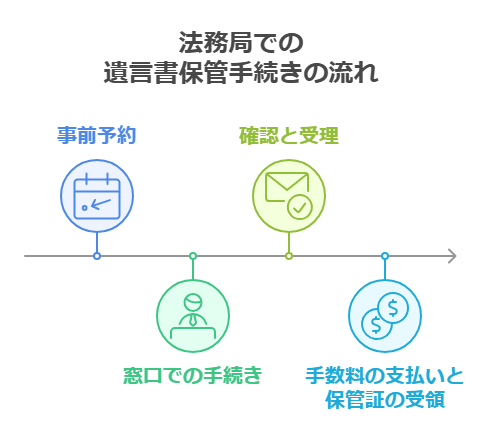

手続きの流れ

- 事前予約:

最寄りの法務局に事前予約を行います。予約はオンラインでも可能です。 - 窓口での手続き:

遺言書を封印した状態で持参し、窓口で申請書を記入します。法務局の職員が記入例を提示してくれるため、不明点はその場で確認できます。 - 確認と受理:

職員が遺言書の形式や内容を確認します。法的に問題がなければ受理され、正式な保管手続きが進められます。 - 手数料の支払いと保管証の受領:

手数料を支払い、保管番号が記載された「遺言書保管証」を受け取ります。この保管証は、後日相続人が遺言書の存在を確認する際に必要となります。

注意点

- 遺言書の内容確認:

遺言書には署名、日付、および財産分配の詳細が正確に記載されている必要があります。不備がある場合、法的に無効となる恐れがあります。 - 専門家への相談:

必要に応じて、行政書士や弁護士などの専門家に相談し、遺言書の内容や形式が法的に有効であることを確認しましょう。 - 相続人への通知:

遺言書が法務局に保管されている旨を相続人に知らせておくと、遺言者の死亡後、速やかに発見され執行が行いやすくなります。

保管後の対応

申請が受理されると、遺言書は法務局で正式に保管されます。遺言者が死亡した後は、相続人が法務局で「遺言書保管証明書」を取得することで、遺言書の内容が開示され、スムーズに相続手続きを進めることができます。

保管手続きのポイント

遺言書の内容が法律に基づいており、不明瞭な点がないことを確認することが重要です。必要に応じて専門家に相談しましょう。また、署名や日付を正確に記載し、適切に封印することで有効性を保ちます。保管後には、遺言書が法務局にあることを相続人に知らせておくことで、スムーズな発見と手続きを確保できます。

このように、法務局での遺言書保管サービスは非常に便利で安全な方法ですが、申請手続きや保管後の取り扱いについてしっかりと理解しておくことが重要です。

法務局保管サービスの利点

遺言書の紛失や改ざんのリスクを防ぐ

遺言書を法務局で保管することにより、紛失や破損、改ざんのリスクを防ぐことができます。法務局は公的機関として徹底した管理体制を敷いており、遺言書の信頼性と安全性を確保します。この仕組みにより、遺言者が意図した内容が確実に相続に反映され、スムーズな手続きが可能になります。

さらに、法務局に保管されている遺言書は、遺言者が亡くなった際に第三者が内容を確認しやすく、公開することなく証明書を発行してもらえます。これにより、遺言書が本物であることを証明し、相続手続きが迅速に進行します。法務局での保管は、遺言書が法的に有効であることを保証する強力なサポートとなります。

相続手続きの円滑化を実現

法務局に保管された遺言書は、相続手続きをスムーズに進めるための鍵となります。遺言書が法務局に保管されていることで、家庭裁判所での検認が不要になり、相続開始後すぐに遺言内容に基づく手続きを始めることができます。これにより、手続きの遅延を防ぐことが可能です。

また、自宅に保管された遺言書が発見されない場合、相続人が法定相続の手続きを進めてしまい、後に遺言書が見つかることでトラブルが発生するケースもあります。法務局で保管されている遺言書であれば、こうしたリスクを避けることができ、相続開始時に速やかに確認・執行が行えます。

信頼関係の維持と相続の安心感

法務局に遺言書が保管されていることで、その所在が明確になり、相続手続きが終了するまで「遺言書が見つからない」という不安を解消できます。この明確な保管体制は、相続人間の信頼関係を保ち、遺言者の意図が正確に反映されることに繋がります。

遺言書の内容が早期に確認できることで、相続人が納得しやすくなり、手続きの途中での混乱や争いを防ぐことができます。このように、法務局保管サービスは遺言者だけでなく、相続人にとっても大きな安心感を提供します。

遺言書の変更や撤回に関する手続き

遺言書の変更方法

法務局に保管中の遺言書を変更する場合、新たな遺言書を作成し、法務局に提出して保管手続きを行います。この際、以前に保管された遺言書は無効となり、新しい遺言書が有効となります。遺言内容の変更が必要な場合は、最新の内容が相続手続きに正しく反映されるよう、速やかに手続きを行いましょう。

新しい遺言書を保管する際、過去の遺言書を正式に取り消す手続きが必要です。新しい遺言書には、以前の遺言を撤回する旨を明記することで、誤解を防ぐことができます。保管手続きは、遺言書の封印や本人確認書類の提出など、初回の手続きと同じ手順で進められます。

複数の遺言書における注意点

複数の遺言書が存在する場合、最新のものが有効となります。法務局に保管された遺言書は信頼性が高く、相続発生時にその内容が優先的に執行されます。遺言書の内容が変更された場合や新たに作成された場合は、必ず法務局での保管を更新することで、不要な混乱を避けることが可能です。

遺言書の撤回と無効化

遺言書の撤回や無効化も法務局保管サービスを利用してスムーズに行えます。新しい遺言書を作成し、以前の遺言書を撤回する旨を記載すれば、過去の遺言書は無効となります。この際、遺言者の意思が明確であることが重要で、適切な法的手続きが必要です。

撤回手続きには、遺言書に記載された内容がすべて無効であることを示す文言を盛り込むことが推奨されます。新しい遺言書が法務局に保管されていれば、相続人間での混乱や争いを防ぐことができます。

法務局保管サービスを活用する際の注意点

遺言書保管後の取り扱い

法務局に遺言書を保管した場合、その内容や変更に伴う対応が重要です。遺言者が死亡した後、遺族や相続人が遺言書を確認するには、法務局で「遺言書保管証明書」を取得する必要があります。この証明書により、遺言書の存在が確認され、相続手続きが円滑に進む仕組みです。

遺言書の内容を変更したり、新たに作成したりする場合は、最新の遺言書を法務局に提出し、旧遺言書を撤回する意思を明記する必要があります。これを怠ると、複数の遺言書が存在し、相続手続きで混乱を招く恐れがあります。常に最新の遺言内容が反映されるよう、法務局での手続きを確実に行いましょう。

費用と保管期間

法務局保管サービスの手数料は比較的安価で、保管期間に制限はありません。ただし、遺言書の内容が遺言者の意図に沿ったものであることを確認するため、定期的な見直しをお勧めします。長期間放置すると、状況が変化し、意図しない内容になる可能性があります。

法律的な注意点

遺言書は法的に有効であることが前提です。作成時には以下の点に注意してください。

- 遺言者が自由意思で作成していること。

- 強制や脅迫がないこと。

- 遺言者が判断能力を有していること。

これらの条件を満たさない場合、遺言書が無効になるリスクがあります。また、遺言書に曖昧な表現や誤りがあると、法的効力が認められない場合があります。

新たに遺言書を作成する場合は、旧遺言書を明確に撤回する記載を加え、最新の内容が遺言者の意図を反映していることを確認する必要があります。不安がある場合は、行政書士や弁護士に相談し、適切なサポートを受けることをお勧めします。

まとめ

法務局保管サービスは、遺言書の安全性を確保し、相続手続きを円滑に進めるための有効な手段です。専門家のアドバイスを活用しながら、適切な手続きを進めることで、遺言者の意図を確実に実現し、遺族間のトラブルを未然に防ぐことができます。

関連コラムはこちら↓

遺言書作成サポートは行政書士におまかせ!法的効力を持つ遺言書のポイント遺言書の種類を徹底解説!法的効力の違いや作成時の注意点相続手続きで困ったら行政書士に相談!手続きの流れとサポート内容を詳しく紹介

特定行政書士として、幅広い業界における法務支援やビジネスサポートに従事するとともに、業務指導者としても精力的に活動。企業法務や許認可手続きに関する専門知識を有し、ビジネスの実務面での支援を中心に展開しています。(登録番号:03312913)