目次

養子の相続は、実子とほぼ同じ権利が認められますが、法律や家庭の状況により異なる点もあります。本記事では、養子の法的な相続権や相続割合の基本ルール、トラブル回避のポイントについて解説します。

養子の相続割合はどう決まる?普通養子と特別養子の違いは?

養子の相続権は、日本の民法に基づき、通常は実子と同等の権利が認められています。しかし、養子の種類や家族の事情によって、相続割合が異なる場合があります。本項では、普通養子と特別養子の法的な違いが相続に与える影響について詳しく説明します。

普通養子と特別養子の違いは?相続権に与える影響とは

普通養子と特別養子の違いは、相続権に大きな影響を与えます。普通養子は、養親だけでなく実親からも相続権を持つのに対し、特別養子は実親との関係が完全に終了し、養親の財産のみを相続します。これらの違いが、相続手続きや権利の範囲に影響を及ぼします。

養子の法的な位置付けは次のように定められています。

- 普通養子: 養子縁組が成立すると、実親との親子関係も維持され、実親と養親の両方から相続権を持ちます。

- 特別養子: 実親との親子関係は完全に終了し、養親だけとの親子関係が成立します。

この違いによって、相続権の適用範囲が異なるため、養子縁組の種類は重要なポイントとなります。

実子と養子の相続権の違い

日本の民法では、養子と実子は基本的に平等な相続権を持ちます。相続順位や法定相続分も、通常の親子関係と同様に適用されます。

ただし、次の点には注意が必要です。

- 普通養子: 実親と養親の両方の財産を相続できますが、家庭裁判所の審判が必要な場合もあります。

- 特別養子: 実親からの相続権はなくなり、養親のみが相続対象となります。

また、相続税対策のために法定相続人数に含めることができる普通養子の数は、被相続人ごとに最大2人までと制限されています。

相続割合に影響する主要な法律

普通養子と特別養子の相続割合は、日本の民法第887条から第890条で規定されています。さらに、養子縁組の種類や家族構成が相続分に影響する場合があるため、具体的なルールを理解しておくことが重要です。

- 直系尊属および兄弟姉妹の優先順位: 養子は配偶者や直系尊属がいる場合も第一順位の相続人として優先されます。

- 相続分の割合: 養子は法定相続分を受け取る権利があり、実子と等しい扱いになります。

また、遺言書がある場合は遺言の内容が優先されますが、養子にも遺留分(最低限の相続分)が認められるため、完全に相続分を奪われることはありません。

普通養子と特別養子の相続割合の違いを徹底解説

養子縁組には「普通養子」と「特別養子」の2つの種類があります。この違いにより、法的な相続権や相続割合が変わるため、養子の種類について理解しておくことは非常に重要です。ここでは、普通養子と特別養子の違い、養子の相続割合への影響、さらに相続放棄が発生する場合の取り扱いについて詳しく解説します。

普通養子と特別養子の違い

養子縁組には普通養子と特別養子の2種類があり、それぞれの法的取り扱いが相続割合や手続きに大きな影響を与えます。普通養子の場合、養親だけでなく実親からも相続権を持つ一方、特別養子では実親との相続関係が完全に消滅します。

- 普通養子:

普通養子縁組では、養親との間に法的な親子関係が生じますが、実親との親子関係も維持されます。そのため、普通養子は実親と養親の両方から相続権を持つのが特徴です。 - 特別養子:

特別養子縁組は、養子が未成年者である場合に限り成立します。この場合、実親との親子関係は完全に消滅し、養親との親子関係のみが成立します。そのため、特別養子は養親の財産のみ相続する権利があります。

これらの違いにより、相続権の範囲と適用される相続税の計算方法も異なります。

養子の相続割合への影響

養子の相続割合は、民法に基づいて計算され、養子の種類によって異なります。

- 普通養子の場合:

養親と実親の両方の法定相続人となるため、相続財産が多岐にわたるケースもあります。ただし、税務上は相続税の控除人数として最大2人までが認められています。 - 特別養子の場合:

実親からの相続権は消滅し、養親からのみの相続となります。このため、特別養子は養親の財産の法定相続分を得る権利があります。

家庭の状況によっては、特別養子と普通養子を組み合わせたケースも見られるため、専門的な判断が必要です。

養子が相続放棄する場合の注意点と必要な手続き

養子が相続放棄を選択する場合もあります。相続放棄は家庭裁判所への申立てが必要で、法的な効果が発生します。

- 普通養子の相続放棄:

養親または実親のどちらかの財産について放棄することができます。たとえば、養親の財産を放棄しても、実親の相続権は維持される場合があります。 - 特別養子の相続放棄:

特別養子は養親の財産についてのみ相続権を有するため、放棄すればすべての相続権を失います。

このように、養子縁組の種類とその影響は、相続手続きにおいて極めて重要なポイントです。遺産分割や相続税対策を円滑に進めるためには、養子縁組の法的側面を理解し、適切な対応を取ることが求められます。

養子の法定相続分と遺留分とは?民法のルールをわかりやすく解説

養子の相続においても、日本の民法に基づく法定相続分や遺留分のルールが適用されます。これらの法律上の基準を理解することで、相続分配に関するトラブルを未然に防ぐことが可能です。ここでは、養子の法定相続分、遺留分侵害額請求の適用範囲、相続争いを避けるための準備方法について詳しく解説します。

法定相続分における養子の権利

法定相続分は、被相続人(故人)の財産が相続人にどのような割合で分配されるかを法律で定めた基準です。養子も法的には実子と同等の扱いを受けるため、次のような相続割合が適用されます。

- 配偶者と子供が相続人の場合: 配偶者が1/2、子供(実子・養子含む)が残りの1/2を均等に分配。

- 子供のみが相続人の場合: 子供全員で財産を均等に分配。

たとえば、被相続人に実子1人と養子1人がいる場合、それぞれが財産の1/4ずつを相続します。このルールは、養子の種類(普通養子・特別養子)に関わらず適用されます。

遺留分侵害額請求の適用範囲

遺言によって養子の相続分が削られた場合でも、遺留分侵害額請求という法的手続きを通じて最低限の財産を請求する権利が認められています。

- 遺留分の割合: 遺留分は法定相続分の1/2が基本で、配偶者や子供、親(直系尊属)が対象となります。たとえば、養子の法定相続分が1/2の場合、その遺留分は1/4となります。

- 請求の手続き: 遺言書が養子の権利を不当に制限する内容であった場合、養子は家庭裁判所に対して遺留分侵害額請求を行い、相続財産の一部を取り戻すことが可能です。

遺言が残されている場合も、遺留分に配慮することで相続トラブルを未然に防ぐことができます。

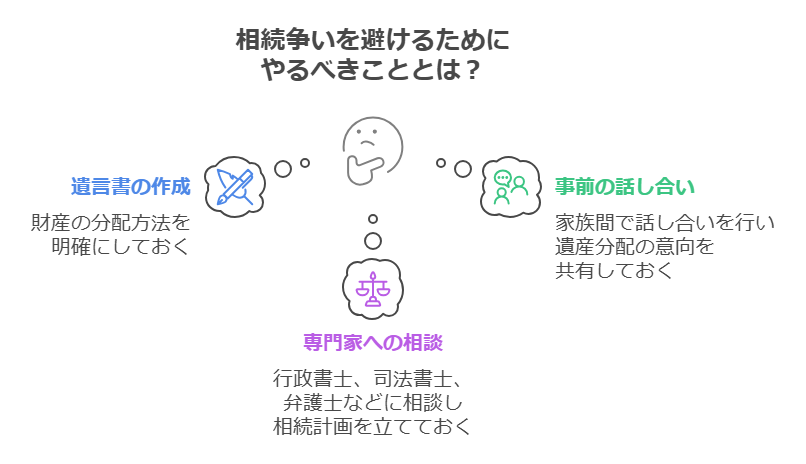

相続争いを避けるための準備

相続争いを防ぐには、法定相続分や遺留分のルールを理解し、以下の対策を講じることが重要です。

- 遺言書の作成: 被相続人は法的に有効な遺言書を作成し、財産の分配方法を明確にしておくことで、家族間の争いを防げます。

- 事前の話し合い: 家族間での話し合いを行い、財産分配の意向を共有することで、トラブルを回避できます。

- 専門家への相談: 行政書士や弁護士といった専門家に相談し、相続計画を立てることで、手続き上の不備を防ぎ、スムーズな相続が可能になります。

手続きは、通常の相続手続きと基本的には同じですが、養子特有の手続き上の注意点もあります。ここでは、相続開始後の手続きの進め方、養子の権利を主張するための必要書類、行政書士への相談のメリットについて詳しく解説します。

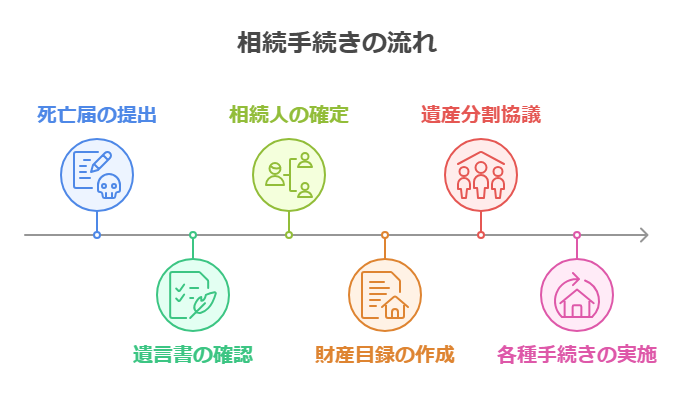

相続開始後の手続きの進め方

相続が開始すると、養子がいる場合も次のような手続きが必要です。

- 死亡届の提出:

被相続人の死亡を市区町村役場に届け出ることで、相続手続きが正式にスタートします。 - 遺言書の確認:

遺言書がある場合は内容を確認し、家庭裁判所での検認手続きを行います(公正証書遺言を除く)。 - 相続人の確定:

養子も相続人として含め、戸籍謄本などをもとに相続人を確定します。 - 財産目録の作成:

不動産、預貯金、有価証券、負債などの財産内容を明確にします。 - 遺産分割協議:

遺言書がない場合は、すべての相続人で遺産分割協議を行い、合意内容を文書化します。 - 相続登記・名義変更:

不動産の名義変更、預貯金の解約・分配などの手続きを行います。

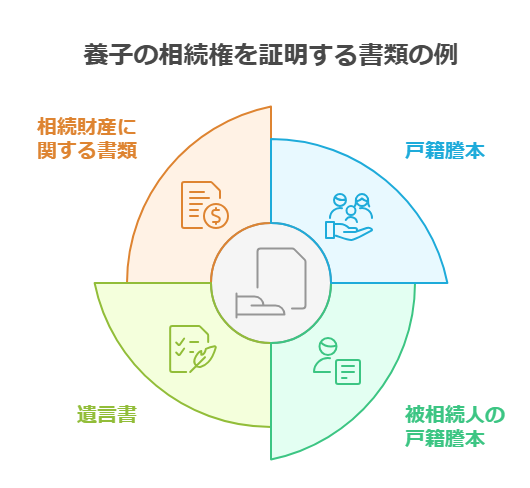

養子の権利を主張するための必要書類

養子が相続権を主張するには、次のような書類が必要です。

- 戸籍謄本:

養子縁組の事実を証明するために必須です。養子の出生から現在までの戸籍謄本を提出します。 - 被相続人の戸籍謄本:

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を用意し、相続関係を明らかにします。 - 遺言書(ある場合):

遺言書の内容を確認し、法的に有効であることを示す必要があります。 - その他の財産関連書類:

財産の所在を証明するための不動産登記簿謄本、預貯金の残高証明書なども必要です。

これらの書類が正確に揃っていない場合、手続きがスムーズに進まない可能性があるため、早めの準備が重要です。

行政書士への相談のメリット

相続手続きには多くの書類や法的な手続きが含まれるため、慣れない方にとっては大きな負担となります。行政書士は必要に応じて他士業と連携しながら次のような支援を行います。

- 書類作成のサポート:

必要書類の収集から作成まで、専門的な視点でサポートします。 - 法的手続きの代行:

財産の名義変更や役所への申請手続きを代行するため、手間を大幅に省けます。 - 相続トラブルの予防:

親族間の意見対立が起きた場合も、中立的な立場からアドバイスを行い、トラブルを未然に防ぎます。 - 安心の進行管理:

手続きの進行状況を管理し、スケジュール通りに進めることで、相続手続きを迅速かつ確実に完了させることができます。

養子の相続に関するよくあるトラブル対策

養子を含む相続手続きでは、家庭内の合意形成が難しく、トラブルが発生することがあります。こうしたトラブルを未然に防ぐための対策を知っておくことで、安心して相続手続きを進められます。ここでは、財産分配に関する問題、親族間の合意形成、専門家による法的サポートの重要性について詳しく解説します。

養子と実子間の財産分配トラブル

相続において養子と実子の間での財産分配トラブルは、相続手続きでよく見られる問題です。法的には養子も実子と同等の相続権を持ちますが、家庭内の感情や誤解によって争いが発生することがあります。

よくある問題点:

- 財産評価の認識違い: 不動産や預貯金の評価額について見解の違いが生じる。

- 遺言書の不備: 遺言書の内容が曖昧で、分配ルールが明確でない場合。

- 遺留分の主張: 遺留分侵害額請求が行われることで、トラブルが激化する。

対策:

- 被相続人が遺言書を明確に作成し、公正証書遺言として残す。

- 専門家の評価書を用意し、不動産や資産の評価を明確にする。

- 家族間の話し合いを事前に行い、意向を共有する。

親族間の合意形成の進め方

親族間の合意形成は、相続手続きのスムーズな進行に欠かせません。しかし、相続財産の多寡や分配内容をめぐって意見の食い違いが生じることがあります。

円滑な話し合いの進め方:

- 家族会議の開催: 全員が出席する話し合いの場を設け、全員の意見を確認する。

- 第三者の仲介: 行政書士や調停人など、公正な立場の専門家に話し合いの進行を依頼する。

- 合意内容の文書化: 遺産分割協議書として正式な文書を作成し、全員の署名・押印を得る。

合意形成を進めるうえで重要なのは、各相続人の権利を尊重しながら、冷静な話し合いを行うことです。

まとめ

養子の相続は、実子と同等の権利が認められる一方で、縁組の種類や家族構成により複雑化する場合もあります。法的なルールを正しく理解し、事前に適切な準備を行うことで、相続トラブルを未然に防ぐことが可能です。必要に応じて専門家に相談し、スムーズな手続きを進めましょう。

関連コラムはこちら↓

遺産分割協議書とは?行政書士がサポートする作成手順と注意点相続人調査は行政書士におまかせ!相続トラブルを防ぐポイントや必要書類を詳しく解説相続手続きで困ったら行政書士に相談!手続きの流れとサポート内容を詳しく紹介

特定行政書士として、幅広い業界における法務支援やビジネスサポートに従事するとともに、業務指導者としても精力的に活動。企業法務や許認可手続きに関する専門知識を有し、ビジネスの実務面での支援を中心に展開しています。(登録番号:03312913)