自筆証書遺言の撤回は、遺言者の意思変更や状況の変化に対応するための重要な手続きです。撤回が無効とならないためのポイントや、新たな遺言作成のコツを詳しく解説します。

自筆証書遺言の撤回に関する基本知識

自筆証書遺言の撤回とは、遺言者が自らの意思で、すでに作成済みの遺言の内容を取り消す手続きのことです。遺言者の意思が変わった場合や状況の変化によって、新たな内容を反映させるために撤回は重要な手続きとなります。ここでは、自筆証書遺言の撤回に関する基本的な知識について詳しく説明します。

自筆証書遺言の撤回が意味するもの

自筆証書遺言の撤回とは、遺言者が遺言の効力を失わせるために行う公式な手続きです。遺言書の撤回を行うことで、既存の遺言内容は法的な効力を失い、相続手続きには反映されなくなります。 これは遺言者の最終意思を保護するための重要な制度です。

撤回が認められる法律上の根拠とは?

日本の民法(第1022条)では、遺言者は生存中で意思能力がある限り、いつでも自由に遺言を撤回する権利を有しています。この権利は、2024年の法改正により一部の手続きが簡略化され、特定の要件下での撤回がよりスムーズに行えるようになりました。例えば、法務局への遺言書保管制度を利用している場合、遺言書の撤回申請が書面一枚で可能になるなど、実務的な負担が軽減されています。撤回の方法としては、新しい遺言書を作成する方法や、既存の遺言書を法的に有効な形式で破棄する方法などがあります。

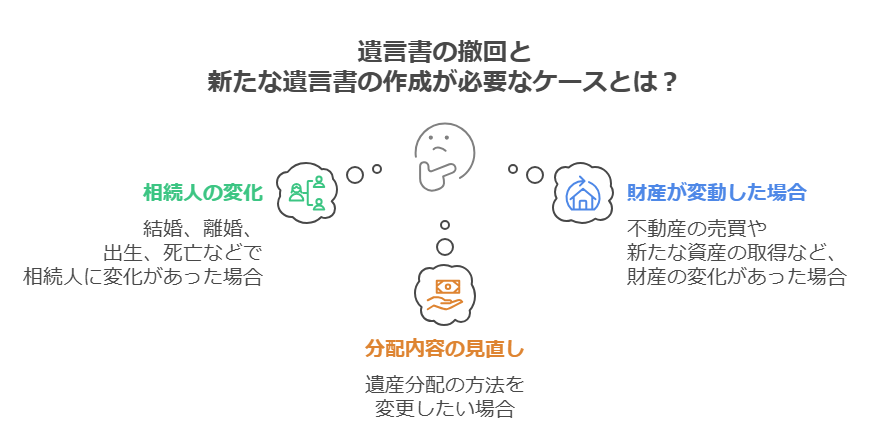

撤回と新たな遺言の作成が必要な場合

以下のようなケースでは、遺言の撤回とともに新たな遺言書の作成が推奨されます。

- 相続人の状況が変わった場合: 結婚、離婚、出生などで相続人が変わったとき。

- 相続財産が変動した場合: 不動産の売買や新たな資産の取得など。

- 相続内容の見直しが必要な場合: 遺産分配の方法を変更したい場合。

たとえば、『長男に東京都○○区○丁目○番地の不動産を相続させる』という内容の遺言書を作成した場合でも、その後この不動産を売却してしまうと、遺言書の内容を実現できなくなります。また、長男が遺言者より先に亡くなった場合、遺言書の受益者が不在となり、他の相続人間でのトラブルを招く可能性があります。このようなケースでは、現状に即した新たな遺言を作成し、法的に有効な形で意思を残すことが重要です。

これらの基本知識を押さえることで、法的トラブルの回避やスムーズな相続手続きを実現できます。

自筆証書遺言の撤回手続きの具体的な方法

自筆証書遺言を撤回するには、適切な手続きを行う必要があります。不備がある場合、撤回が無効となるリスクがあるため、正確な準備と実施が重要です。以下では、撤回のための必要書類、具体的な手続きの流れ、法務局への届出が必要な場合の注意点について詳しく解説します。

撤回を行うための必要書類と準備事項

自筆証書遺言の撤回には、いくつかの必要書類が求められます。事前に以下の書類を準備しましょう。

- 本人確認書類(法務局保管の場合):運転免許証やマイナンバーカードなどの身分証明書。

- 撤回書(法務局保管の場合):法務局のHPから撤回書の様式をダウンロードすることができるので、事前に記入しておきます。

- 既存の遺言書:撤回対象となる遺言書の原本または写し。

- 新たな遺言書(必要な場合):撤回後の意思を示すための新しい遺言書。

書類の内容が正確であることを確認し、誤字脱字がないように注意しましょう。

自筆証書遺言の撤回方法とその流れ

自筆証書遺言の撤回方法は、遺言者本人が意思表示を明確に行うことが基本です。撤回の手続きには以下のような流れがあります。

- 撤回の意思表示作成:

- 自筆証書遺言を撤回する旨を明確に記載した書面を作成します。

- 撤回する遺言書の日付や内容を具体的に記載しましょう。

- 署名・押印:

- 書面には必ず遺言者の署名と押印を行います。これにより、法的効力が発生します。

- 関係者への通知(必要な場合):

- 遺言執行者や相続人に撤回を通知すると、将来的なトラブルを防げます。

法務局への届出が必要なケースと注意点

法務局に遺言書を預けている場合は、撤回時に届出が必要です。手続きの注意点は以下の通りです。

- 届出先の確認:

遺言書の保管場所となる法務局を事前に確認しましょう。 - 撤回の予約と撤回書の提出:

保管場所の法務局に予約をし、所定の撤回書を記入して提出します。 - 撤回の確認通知の受領:

撤回手続きが完了すると、法務局から遺言書の返還を受けることができます。

自筆証書遺言の撤回が無効になるリスク

自筆証書遺言の撤回は、法律上認められているものの、撤回方法を誤ると無効になるリスクがあります。以下では、具体的な無効リスクとその回避策について解説します。

不適切な撤回方法による無効リスク

自筆証書遺言の撤回は、法律に則った方法で行わなければなりません。誤った撤回方法をとると、撤回そのものが無効と判断される可能性があります。

主な誤った撤回例:

- 口頭での撤回宣言: 遺言者が口頭で撤回を宣言しても、法的には効力を持ちません。

- 第三者による破棄: 遺言者以外の者が遺言書を破棄した場合、その行為は無効となります。

- 不完全な破棄: 遺言書の一部だけを破棄したり、破棄の程度が不十分だと無効とされる可能性があります。

撤回時に記載ミスが引き起こす法的問題

自筆証書遺言の撤回を記載する際、内容の不備があると法的に問題が生じることがあります。特に、以下の点には注意が必要です。

代表的な記載ミス:

- 日付の不記載: 撤回日が記載されていない場合、いつ撤回されたのか不明確となり無効になる可能性があります。

- 署名や押印の欠如: 遺言者本人の署名と押印がなければ法的効力を持ちません。

- 内容の矛盾: 撤回内容があいまいで、以前の遺言内容との矛盾が生じた場合、どちらの内容が有効かが争点になる可能性があります。

証明力を持たない撤回内容の回避策

撤回の意思を明確に示しても、それが証明できなければ撤回の効力が失われる可能性があります。証明力を高めるための対策を以下に示します。

証明力を高めるポイント:

- 公証役場での手続き: 公証役場を利用して撤回内容を公的に記録することで、法的な証明力が向上します。

- 遺言書の回収と新規作成: 古い遺言書を確実に破棄し、新しい遺言書を適切な形式で作成することが重要です。

- 専門家の立ち会い: 行政書士や弁護士の立ち会いのもとで手続きを進めれば、撤回の有効性を強力にサポートできます。

新たな遺言作成時の重要なポイント

自筆証書遺言の撤回後に新たな遺言を作成する際には、法的に有効で、遺言者の意思を明確に反映した内容とすることが重要です。以下では、遺言作成時に注意すべき重要なポイントを詳しく解説します。

最新の意思を反映させるための記載事項

新たな遺言を作成する際には、現在の状況や意向を正確に反映させる必要があります。特に、次の点に注意してください。

- 財産の明確な特定:遺言に記載する財産は、所在地や具体的な内容を明確に記載しましょう。例えば、「東京都○○区○丁目○番地の土地」といった具体的な情報が必要です。

- 相続人ごとの分配割合の明示:財産分配の割合をはっきり記載し、不公平感が生じないように配慮します。

- 付言事項の記載:遺言の背景や家族へのメッセージを付言事項として記載することで、遺族間のトラブルを防げる場合があります。

遺言内容の明確な表現と法的な形式

遺言書の内容が明確でなければ、法的効力を持たない可能性があります。以下のような点を考慮しましょう。

- 主語と述語の明確化:主語が曖昧な表現は避け、「私は」と記載するなど、一貫性のある文体にしましょう。

- 具体的な指示の明確化:例えば、「すべての財産を長男に相続させる」といった明確な指示が必要です。

- 条文形式の採用:箇条書き形式を用いて、内容がわかりやすい構造にするのも効果的です。

専門家による内容確認と修正の必要性

遺言作成は法的に複雑な手続きが伴うため、専門家のサポートを受けることが推奨されます。以下のような支援が受けられます。

- 法的観点からの内容確認:専門家が記載内容を精査し、法的リスクがないか確認します。

- 誤記や不備の修正提案:記載漏れや誤解を生じる表現を修正し、適切な内容に整えます。

- 最新の法令への対応:遺言作成時点での最新の法律に基づき、適切な表現方法を提案します。

遺言作成は一生に一度の重要な手続きです。法的な効力を確保し、家族に安心を与えるためには、これらのポイントを押さえた上で、専門家の支援を受けることが成功への鍵です。

まとめ

自筆証書遺言の撤回と新たな遺言作成は、遺言者の最終意思を確実に実現するための大切なプロセスです。法的要件を満たし、専門家のサポートを受けることで、無効リスクを避け、安心して相続手続きを進めることが可能です。正確な手続きと適切な内容で、家族の未来に備えましょう。

関連コラムはこちら↓

遺言書作成サポートは行政書士におまかせ!法的効力を持つ遺言書のポイント相続手続きで困ったら行政書士に相談!手続きの流れとサポート内容を詳しく紹介自筆証書遺言の書き方とは?法的効力を確保するための書き方や保管方法を徹底解説

特定行政書士として、幅広い業界における法務支援やビジネスサポートに従事するとともに、業務指導者としても精力的に活動。企業法務や許認可手続きに関する専門知識を有し、ビジネスの実務面での支援を中心に展開しています。(登録番号:03312913)