目次

自筆証書遺言が無効となる理由や効力を保つための要点を分かりやすく解説します。法的な形式要件や内容の注意点、専門家のサポート方法もご紹介します。

自筆証書遺言が無効になる理由とは?効力を守る基礎知識

自筆証書遺言は、遺言者の意思を形にする重要な法的文書です。ただし、形式や内容が法的要件を満たしていない場合、無効になるリスクがあります。以下に、無効の主な原因を分かりやすくまとめました。

自筆証書遺言の効力を保つ法的要件を徹底解説

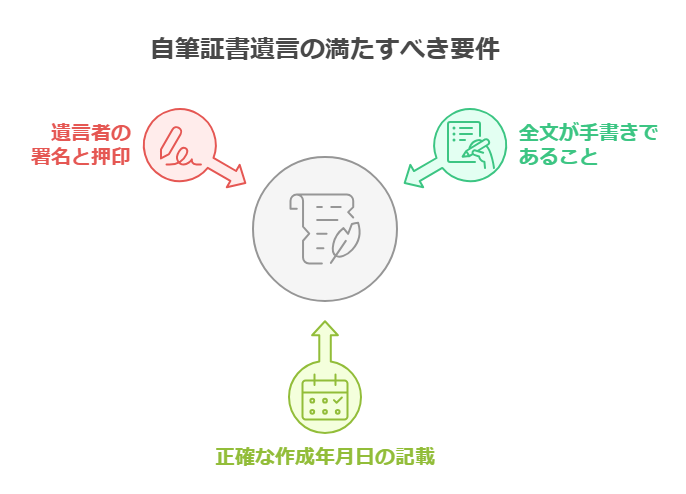

自筆証書遺言が法的に有効となるためには、いくつかの要件を守る必要があります。これらの要件を一つでも欠くと、遺言書が無効になる可能性があります。具体的な要件を以下に解説します。

- 全文を遺言者自身が手書きすること: 遺言の全文、日付、氏名のすべてが自筆で記載されていなければなりません。

- 作成日の明記: 遺言書の作成日を正確に記載することで、後の紛争を避けることができます。

- 遺言者の署名と押印: 氏名の記載に加え、必ず署名と押印を行う必要があります。これにより、遺言書の真正性が認められます。

自筆証書遺言が無効になる形式的なミスとは?

自筆証書遺言は厳格な形式要件が求められるため、形式的な不備があると無効となる可能性があります。以下の点に注意が必要です。

- 手書きでない内容の存在: 一部でもパソコンや第三者による代筆がある場合、無効となります。

- 署名や押印の欠落: 遺言者の署名や押印がないと、遺言書の信頼性が損なわれます。

- 日付の記載ミス: 日付が未記入または曖昧な場合、遺言書の効力が認められない可能性があります。

無効となる代表的なケースの具体例

ここでは、自筆証書遺言が無効となる具体例を取り上げ、それを回避する方法を解説します。

| ケース | 具体的な内容 | 対策 |

| 署名が異なる場合 | 遺言者の署名が他の公式文書と異なる場合、真正性が疑われる可能性があります。 | 遺言書作成時には公式文書と同じ署名を使用し、一貫性を保つ。 |

| 複数の日付が記載されている場合 | 異なる箇所に別の日付が記載されていると、どの日付が有効か判別が困難になる。 | 遺言書には明確で統一された日付を記載し、不必要な日付の記載を避ける。 |

| 内容の変更が明確でない場合 | 遺言内容が変更されたが、変更箇所の署名や押印がない場合、変更が無効となる。 | 内容を変更する場合は、修正箇所に訂正印を押し、変更内容を明確に記載する。 |

自筆証書遺言の内容不備で効力を失うリスクとその対策

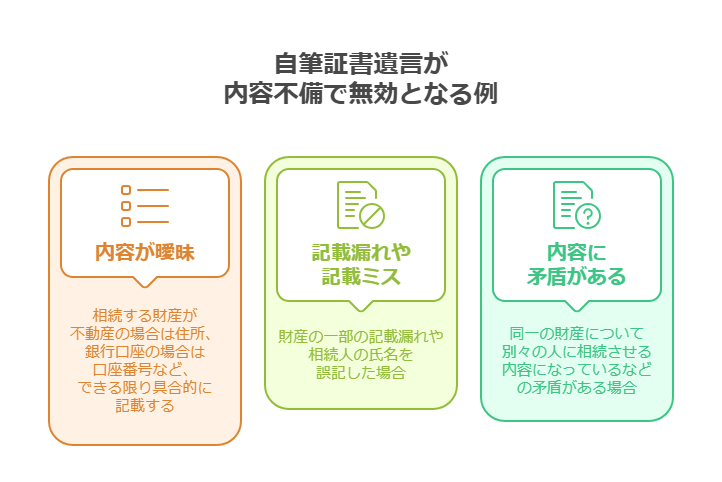

自筆証書遺言は、内容の不備によっても無効になるリスクがあります。法的な効力を確保するためには、内容が明確であること、矛盾がないこと、すべての必要事項が適切に記載されていることが重要です。以下に、内容面での具体的な無効リスクを詳しく説明します。

遺言書の内容が曖昧な場合の影響

遺言書の記載内容が曖昧だと、相続人間での解釈に違いが生じ、遺産分割の際に争いが発生する可能性があります。例えば、「長男に自宅を譲る」とだけ書かれている場合、その「自宅」がどの不動産を指すのか不明確だと、法的な解釈を巡ってトラブルになる恐れがあります。

対策:

不動産の場合は住所や登記情報、銀行口座の場合は口座番号など、具体的な情報を明記しましょう。例えば、「東京都○○区△△1-2-3に所在する一戸建て(登記番号XXXXXX)」と記載することで、明確な意志を示せます。

記載漏れや重要事項の記載間違い

遺言書には、遺言者の意向を正確に反映するために、すべての必要な情報を漏れなく記載する必要があります。財産の一部を記載し忘れたり、相続人の氏名を誤記した場合、法的な効力が認められない可能性があります。

対策:

遺言書を作成する際は、遺産のリストを事前に作成し、抜け漏れがないか確認することが重要です。例えば、「銀行口座:○○銀行△△支店 普通口座番号XXXXXXに預ける現金は妻△△に相続させる」といった具体的な記載が求められます。

矛盾点がある遺言書の効力判断

同一の遺言書内で矛盾する記載がある場合、どの部分を優先するか判断が困難になります。たとえば、「自宅を長男に譲る」としつつ、「すべての財産を次男に譲る」と記載されている場合、解釈の余地が生まれ、法的な問題が発生します。

対策:

遺言書は一貫性を持たせ、矛盾がないように注意しましょう。何度も書き直す必要がある場合は、最新の遺言が有効になるよう、過去の遺言を撤回する旨を明記することも忘れないでください。

作成者の意思能力に関する無効の要因

自筆証書遺言が法的に有効であるためには、作成者自身の意思能力がしっかりと認められる必要があります。意思能力とは、遺言書を作成する際に法的な意味や結果を理解し、自己の意思で判断する能力を指します。意思能力が欠如している場合、その遺言書は無効となる可能性が高いです。ここでは、意思能力に関する主な無効の要因を詳しく見ていきましょう。

判断能力の欠如による無効リスク

遺言書の作成時に精神的な判断能力が不十分であると見なされると、遺言書は無効になる可能性があります。例えば、重度の認知症や精神疾患により判断能力が失われている場合が典型的な例です。

回避策:

- 遺言者の判断能力が疑われる場合、医師の診断書や意思能力確認書を用意することで無効リスクを下げられます。

- 遺言作成時には、証人や専門家の立ち会いが有効な証拠となります。

強制や詐欺による意思の不自由

遺言書が強制的な圧力や詐欺によって作成された場合も、法的には無効となります。強制されたり、だまされたりして意図しない内容の遺言書を書かされたケースが該当します。

回避策:

- 公正証書遺言を選ぶことで、公証人の立ち会いのもとで遺言内容を確認・記録し、第三者の圧力を排除できます。

- 遺言内容について家族や近親者と相談する際も、第三者の立ち会い記録を残すと安心です。

証拠として必要な確認書類の不足

遺言者の意思能力を証明する法的証拠の不足も問題となります。特に、判断能力が疑われるケースでは、医療記録や弁護士の確認書がないと意思能力を証明するのが難しくなります。

回避策:

- 遺言書作成時に医師の診断書や公証人の記録を残しておく。

- 遺言作成時に行政書士や弁護士の立ち会いを依頼し、法的な有効性を確保する。

法的形式の違反が引き起こす無効リスク

遺言書は法的な文書であるため、形式的な要件を守らないと無効になるリスクが高まります。自筆証書遺言は自分自身で書き上げるため、形式の誤りが発生しやすい点に注意が必要です。ここでは、特に見落としがちな形式違反とその影響について詳しく解説します。

日付や署名の重要性

日付と署名は自筆証書遺言の必須事項であり、これらが欠けると無効になる可能性があります。日付は「令和◯年◯月◯日」と具体的に記載し、「今月吉日」のような曖昧な表現は避けましょう。また、署名は印刷や代筆ではなく、遺言者本人が手書きで記載する必要があります。

代筆や捺印の誤りがもたらすリスク

代筆や捺印の間違いも無効の原因となります。

- 代筆のリスク: 遺言者本人が書いていない場合、遺言書は無効です。これは法的な要件を満たさない重大な違反となります。

- 印鑑の注意点: 認印ではなく実印が推奨されますが、法律上は印鑑の種類が定められていません。ただし、偽造防止の観点から実印を使う方がトラブルを避けやすいでしょう。

遺言書の改ざんや破棄による効力消失

遺言書が改ざんや破棄された場合、法的効力を失う恐れがあります。

- 改ざんのリスク: 内容の変更は、必ず訂正のルールに従う必要があります。修正箇所には訂正印を押し、変更内容を明確に示しましょう。

- 破棄された場合の対応: 故意に破棄された場合、その遺言書は無効になります。ただし、破棄が本人の意思で行われたかどうかを証明するのは困難なため、適切な保管が重要です。

行政書士が解説!自筆証書遺言の効力を守る専門サポートの重要性

自筆証書遺言の有効性を確保するためには、行政書士など専門家の助言が有用です。特に、形式的要件の確認(署名や日付の適正さ、訂正方法の確認)や法的表現の修正、相続人間のトラブル予防など、遺言書作成に必要なプロセスをサポートします。これにより、法的リスクを最小化し、確実な遺言書作成が可能となります。

作成時の法的サポートの重要性

自筆証書遺言は、作成後に公的機関への提出や公証役場での確認がないため、法的要件を自己判断で満たすのは難しいことがあります。そのため、法的な手続きに詳しい行政書士のサポートがあると安心です。

- 作成の指導とアドバイス:どのような内容を含めるべきか、漏れがないよう指導。

- 法律の最新情報の提供:法改正や新しい判例に基づいた最新の情報を提供。

- 将来の相続対策の提案:遺言書だけでなく、家族信託や相続対策全般についてもアドバイスが可能です。

効力ある遺言書の完成を支援するプロの役割

行政書士は、依頼者の意思を明確に反映した遺言書の作成をサポートし、法律上の問題を予防します。

- 個別相談の実施:個別の事情に応じたオーダーメイドの遺言書作成をサポート。

- 保管方法の指導:適切な保管場所の提案や法務局の遺言書保管制度の活用方法を説明。

- 継続的なサポート:遺言書作成後も、内容の変更や家族構成の変化に応じたアドバイスが受けられます。

適切な専門家のサポートを受けることで、自筆証書遺言の無効リスクを最小限に抑え、家族の将来に対する確かな備えができます。遺言書作成に不安を感じた場合は、早めに行政書士へ相談することをお勧めします。

まとめ

自筆証書遺言が無効になるリスクを防ぐためには、法的要件をしっかりと理解し、正確に作成することが重要です。専門家の力を借りることで、遺言書の有効性を高め、相続トラブルを防止できます。家族への思いを確実に届けるために、適切な手順で安心できる遺言書を作成しましょう。

関連コラムはこちら↓

自筆証書遺言の書き方とは?法的効力を確保するための書き方や保管方法を徹底解説遺言書作成サポートは行政書士におまかせ!法的効力を持つ遺言書のポイント

特定行政書士として、幅広い業界における法務支援やビジネスサポートに従事するとともに、業務指導者としても精力的に活動。企業法務や許認可手続きに関する専門知識を有し、ビジネスの実務面での支援を中心に展開しています。(登録番号:03312913)