目次

生活保護とは

生活保護制度は、日本国憲法第25条に基づき、すべての国民に健康で文化的な最低限度の生活を保障するための制度です。経済的に困窮している方が、生活に必要な費用を自力でまかなえない場合に、国や自治体からの支援を受けられる仕組みになっています。

生活保護の現状

厚生労働省が公表した最新の統計によれば、2023年7月時点での生活保護受給世帯数は約161万世帯にのぼり、うち約半数が高齢者世帯(特に単身世帯)で占められています。また、母子世帯や障害者世帯も一定の割合を占めており、経済的困窮の背景には就労困難や家庭環境の問題が複雑に絡み合っているケースが多く見られます。

近年ではコロナ禍の影響により、非正規労働者や個人事業主などを中心に生活基盤を失うケースが相次ぎ、生活保護の申請件数も一時的に増加しました。しかしながら、制度への根強い偏見や誤解、そして行政窓口でのいわゆる「水際作戦(申請の事前段階での抑制的対応)」によって、申請を断念する人が後を絶たない現状も存在します。

実際に、全国の弁護士会などからは「生活保護の申請を事実上受け付けない」「別の制度を勧めて追い返す」といった福祉事務所の対応に関する苦情が多く寄せられており、法的な問題として提起されるケースも出ています。生活保護法第7条には「保護の申請は、これを拒んではならない」と明記されており、申請権は厳格に保障されています。

それでも、福祉事務所とのやりとりや書類準備に不安を感じる方が多く、申請を円滑に進めるために行政書士などの専門職の支援を受ける動きが広がっています。生活保護は、本来誰にでも等しく認められる「最後のセーフティネット」であり、制度の正しい理解と利用が求められる時代です。

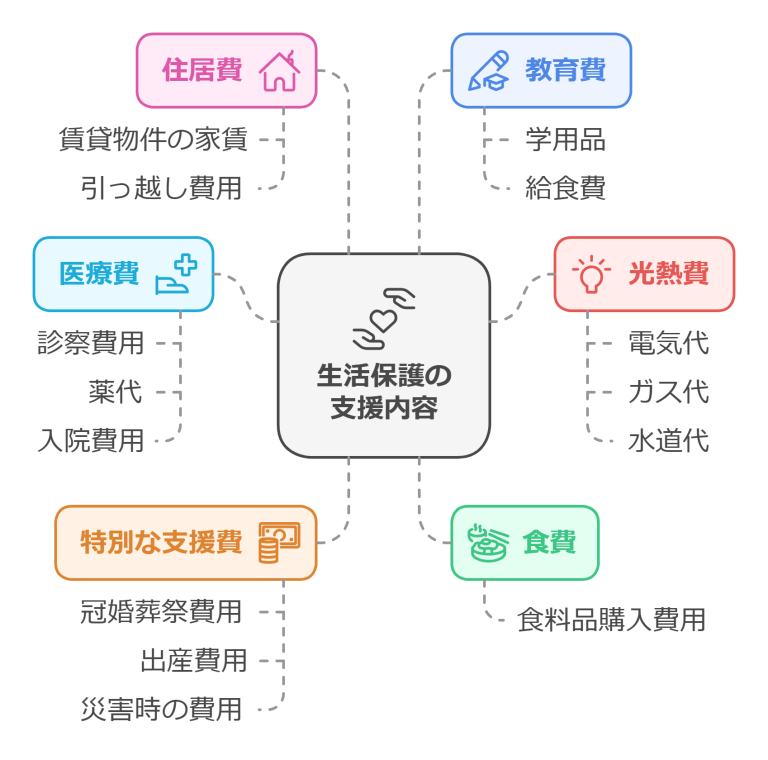

生活保護の支援内容

生活保護の支援内容は、以下のような項目に分類することができます。これらの扶助は、それぞれの事情に応じて単独または組み合わせて支給されます。たとえば、高齢者の単身世帯であれば「食費」「住居費」「医療費」などが中心になりますし、子どもがいる家庭であれば「教育費」も加わります。

なお、生活保護を受けることになっても、それはあくまで一時的な支援であり、最終的には自立を目指すことが制度の本旨です。そのため、就労支援や社会参加への取り組みも積極的に行われています。

- 食費:生活に必要な食料品購入費用

- 住居費:賃貸物件の家賃や引っ越し費用

- 医療費:病院での診察費用、薬代、入院費用が全額免除

- 教育費:義務教育に必要な学用品や給食費の支援

- 光熱費:電気代、ガス代、水道代などの基本的な生活インフラ費用

- 特別な支援費:冠婚葬祭費用、出産費用、災害時の一時的な費用など

生活保護の受給条件

生活保護は、誰でも申請できる制度ではあるものの、実際に受給するには一定の条件を満たす必要があります。厚生労働省が定める基準に基づき、世帯の状況や収入、資産などを総合的に審査し、「最低生活費」を下回っていると認定された場合に限り、保護が開始されます。ここでは、代表的な4つの受給条件について詳しく見ていきましょう。

資産要件

生活保護を受ける前に、まずは手持ちの資産を生活に充てることが求められます。具体的には、預貯金や土地・建物、車両、有価証券などの資産がある場合には、それを活用しても生活できないかどうかが審査されます。

ただし、生活に必要不可欠と判断される資産(例:就労のために必要な車、最低限の家財など)は除外されることもあります。資産の取り扱いは地域によって若干の差があるため、事前に確認することが重要です。

収入要件

収入が厚生労働省の定める「最低生活基準」を下回っていることも条件です。最低生活費は、居住地域や世帯構成、年齢などによって異なります。

以下に、東京都における代表的な世帯の最低生活費の例を示します。地域によって加算が適用される場合や、物価水準によっても変動することがありますので、正確な額を知りたい場合は福祉事務所等で確認する必要があります。

- 単身世帯(18〜64歳):約13万円前後

- 夫婦2人世帯(共に65歳以上):約18万円前後

- 4人世帯(夫婦+子ども2人):約26万円前後

生活保護は、「最低生活費 - 収入額 = 保護費」という形で計算されるため、収入がゼロでなくても、最低生活費を下回っていれば、その差額が支給対象となります。ここで言う収入とは、給与収入や年金、雇用保険、仕送りなど、あらゆる現金収入が含まれます。

扶養要件

生活保護制度では、「扶養義務者からの支援」が先に検討される仕組みになっています。具体的には、親・子・兄弟姉妹といった三親等以内の親族が支援可能かどうかを確認し、その結果をもとに保護の必要性を判断します。このように、役所が親族に対して手紙などを送付して確認を行うことを「扶養照会」と呼んでいます。

ただし、扶養照会を拒否できないわけではありません。具体的には、以下のような事情がある場合には、福祉事務所に対して扶養照会を行わないよう申し入れることが可能です。

- DV(家庭内暴力)や虐待などで親族との関係が断絶している場合

- 長期間交流がなく、連絡を取ること自体が精神的苦痛となる場合

- 扶養義務者が高齢や障害などで支援できる状況にないと考えられる場合

- 扶養義務者とトラブルがあり、連絡が逆に不利益を招くと予想される場合

こうしたケースでは、ケースワーカーとの面談時に事情を詳細に説明し、適切な配慮を求めることが大切です。

就労要件

就労可能な年齢・状態にある方については、積極的に働く努力をすることが求められます。これは「自立助長の原則」に基づくもので、労働可能な方が働く意思を持たずに保護を受け続けることはできません。ケースワーカーとの面談を通じて、現実的な働き方や就労支援プログラムへの参加が提案されることもあります。

もっとも、病気や障害、育児や介護などの理由で就労が困難な場合は、この限りではありません。

生活保護以外の生活費支援制度

生活に困ったとき、すぐに「生活保護」を思い浮かべる方も多いかもしれませんが、実はその前段階として利用できる支援制度がいくつかあります。これらの制度は、生活再建を目指すうえでの一時的な支えとなるもので、状況によっては生活保護よりも利用しやすいこともあります。

なお、生活保護は生活保護法第4条2項において「その他の法律に定める扶助を優先して行われなければならない」と規定されており、あくまでも最終的な手段と位置付けられています。そのため福祉事務所では、まずこうした貸付制度や支援制度の利用を案内されることが一般的です。

ここでは、代表的な3つの生活費支援制度について紹介します。

生活福祉資金貸付制度

生活福祉資金貸付制度は、主に低所得世帯・高齢者世帯・障害者世帯などを対象に、生活の安定や自立を目的とした資金の貸し付けを行う制度です。都道府県社会福祉協議会を通じて貸し付けが実施され、市区町村社会福祉協議会が相談窓口となります。

貸付の種類には「総合支援資金(生活支援費・住宅入居費など)」「福祉資金」「教育支援資金」「不動産担保型生活資金」などがあり、生活に必要な費用を無利子または低利で借りることができるのが特徴です。返済免除となる条件が設けられている貸付もあるため、申請前に内容をよく確認しましょう。

緊急小口資金

緊急小口資金は、急な失業や病気、災害などにより生活資金が一時的に不足した際に、少額(最大10万円程度)を迅速に借りられる制度です。こちらも社会福祉協議会が窓口となっており、手続きも比較的簡便で、即日または数日以内に貸付が実行されることもあります。

新型コロナウイルス感染症の拡大時には特例貸付が実施され、多くの方がこの制度を活用しました。現在は通常制度に戻っていますが、突発的な出費への備えとして知っておくと安心です。

生活困窮者自立支援制度

生活困窮者自立支援制度は、生活保護に至る前の段階で支援を必要とする人を対象に、就労支援・住居確保・家計相談などを総合的に提供する公的支援制度です。市区町村が主体となり、地域ごとに「自立相談支援機関」が設置されています。

就職活動を支援する「就労準備支援事業」や、住まいを失った方のための「住居確保給付金」の支給など、利用者の状況に合わせた多様な支援が用意されています。生活保護を避けたい方や、少しでも自立の道を模索したい方にとって、非常に有効な制度です。

生活保護申請の必要書類と手続きの流れ

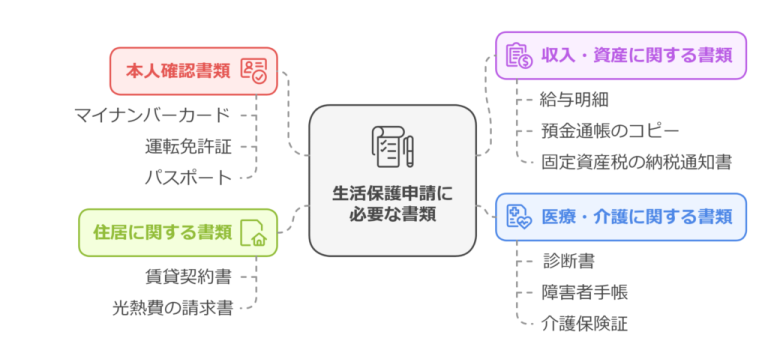

生活に困窮したとき、「生活保護を申請したい」と思っても、具体的にどんな書類を用意すればよいのか、手続きがどのように進むのかが分からず、二の足を踏んでしまう方も多いのではないでしょうか。ここでは、生活保護申請に必要な書類と手続きの流れを、初めての方にもわかりやすく解説します。

必要書類

生生活保護の申請にあたっては、主に以下のような書類が必要となります。市区町村や世帯構成によって若干異なる場合もありますが、基本的には次のようなものが求められます。

- 本人確認書類: マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど

- 収入・資産に関する書類: 給与明細、預金通帳のコピー、固定資産税の納税通知書など

- 住居に関する書類: 賃貸契約書、光熱費の請求書など

- 医療・介護に関する書類: 診断書、障害者手帳、介護保険証など

手続きの流れ

生活保護の申請手続きは、基本的に次のような流れで進みます。

- 事前相談

まず、居住地を管轄する福祉事務所に出向き、生活に困っている状況について相談します。この時点で、他の支援制度(生活福祉資金など)の案内を受けることもあります。 - 申請書の提出

生活保護の申請は、原則として本人による提出が必要です。申請書と必要書類を揃えて、福祉事務所に提出します。やむを得ない場合には、代理人申請も可能です。 - 訪問調査と面接

福祉事務所のケースワーカーが家庭訪問を行い、住居や生活状況の確認、収入や支出のヒアリングなどを行います。ここで不正がないか、実際の困窮状況がどうかを判断するための重要な過程です。 - 扶養義務者への照会(必要に応じて)

親族等に扶養可能かどうかの確認(扶養照会)が行われる場合があります。ただし、先述の通り特別な事情がある場合には照会を行わないよう申し入れが可能です。 - 決定通知

審査が完了すると、生活保護の開始または却下の通知が届きます。通常、申請から決定までに2週間〜1ヶ月程度かかるとされています。

- 却下された場合の不服申し立て(必要に応じて)

申請が却下された場合、理由に納得ができなければ、却下通知を受け取ってから60日以内に「審査請求」を行うことができます。審査請求は都道府県の社会福祉審査会に対して提出し、再度内容を精査してもらう手続きです。 - 支給開始

支給が決定すると、毎月の生活費や医療扶助などの支給が始まります。支給後も収入の変動や生活状況の確認など、継続的な確認が行われます。

行政書士による生活保護の申請サポート

生活保護の申請は、必要書類が多く、役所での面談や審査も複雑なため、ひとりで進めるのが不安という方も少なくありません。そんなときに頼りになるのが、行政書士による申請サポートです。ここでは、生活保護の申請において行政書士がどのような役割を果たすのか、そして依頼した場合の費用相場について詳しく解説します。

特定行政書士とは

行政書士は、官公署に提出する書類の作成や手続き代行を業務とする国家資格者です。生活保護の申請に関しても、書類作成や制度の説明、窓口への同行支援などを行うことが可能です。

特に「特定行政書士」は、行政手続法に基づき、行政不服申立て(審査請求など)の代理まで対応できるスキルを有する行政書士であり、申請が却下された場合の対応まで一貫して支援を受けられる点が強みです。

具体的には、行政書士に相談することで以下のような支援を受けることができます。

- 必要書類の整理・チェック

- 資産や収入状況の確認と申告内容の精査

- 福祉事務所への申請同行や相談時の立会い

- 却下時の不服申し立て(審査請求)のサポート(特定行政書士のみ)

行政書士に依頼する際の費用の目安

生活保護申請に関する行政書士報酬は、地域や事務所によって異なりますが、おおよその相場は以下のとおりです。実際には、依頼内容やサポート範囲によって金額は前後しますので、まずは見積もりを取ってみることをおすすめします。

| 費用項目 | 内容 | 相場の目安 |

| 初回相談料 | 初回相談時のアドバイスやサービス内容、料金説明を含む。 | 無料または5,000円程度 |

| 申請書作成費用 | 必要書類の収集、作成、確認を含む全般的なサポート。 | 5万円〜10万円 |

| 手続きサポート費用 | 聞き取り調査への同行、追加書類提出などのサポート全般。 | 5万円〜10万円 |

| 追加費用 | 書類の不備による再申請や、申請却下後の異議申し立て対応が発生した場合の追加料金。 | 依頼内容により変動 |

まとめ

生活に困窮し、今後の暮らしに不安を感じている方にとって、「生活保護」という選択肢は、法的に保障された大切な支援制度です。

ただし、制度の仕組みは複雑で、申請には多くの書類や手続きが必要となるため、はじめての方にとってはハードルが高く感じられるかもしれません。もし申請の際に不安がある場合や、役所とのやり取りに困った場合は、行政書士への相談も検討してみてください。

関連コラムはこちら↓

行政書士に依頼する費用の目安は?サービスごとの料金相場を紹介契約書作成を行政書士に依頼する費用とは?料金相場と作成の流れを解説

特定行政書士として、幅広い業界における法務支援やビジネスサポートに従事するとともに、業務指導者としても精力的に活動。企業法務や許認可手続きに関する専門知識を有し、ビジネスの実務面での支援を中心に展開しています。(登録番号:03312913)