宿泊施設の開業には、多くの許認可や手続きが必要です。旅館業法の許可をはじめ、税務・消防・労務手続きなど、スムーズな開業のために押さえておくべきポイントを徹底解説!必要な準備を確認し、確実なスタートを切りましょう。

旅館業法とは

宿泊施設の開業を考えるうえで、まず押さえておきたいのが「旅館業法(りょかんぎょうほう)」です。この法律は、宿泊を提供する施設に対して定められたルールをまとめたもので、旅館業を行うにはこの法律に基づいた許可を取得する必要があります。

旅館業法の目的は大きく分けて2つ。ひとつは公衆衛生の確保、もうひとつは宿泊者の安全や快適な滞在を守ることです。そのため、施設の構造や設備についても細かく基準が設けられており、許可を取得するためにはこれらの要件をクリアする必要があります。施設の規模や形態によっては、建築基準法や消防法といった他の法律との関係も出てくるため、幅広い視点で準備を進めることが大切です。

このように、旅館業法は宿泊施設を運営するうえで避けては通れない、基本中の基本となるルールです。知らずに営業を始めてしまうと無許可営業となり、罰則の対象になることもあります。したがって、開業を検討している段階でしっかり内容を理解し、必要な手続きを確認しておきましょう。

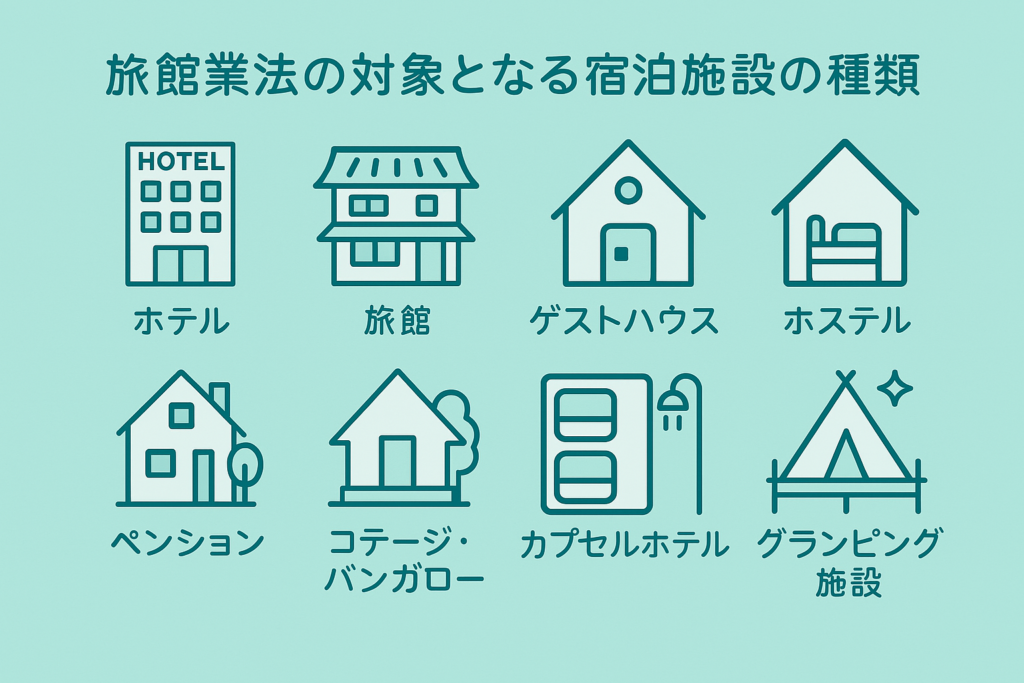

旅館業法で規定される宿泊施設の例

旅館業法の対象となる宿泊施設には、さまざまなタイプがあります。ここでは、それぞれの施設の特徴について紹介します。

- ホテル:洋風の建築・設備を備えた宿泊施設で、一般的にフロントやロビー、レストランなどの共有スペースを有します。ビジネスホテルやシティホテルなどが該当し、都市部に多く見られます。

- 旅館:和風の建築様式を特徴とし、畳敷きの和室や布団での就寝スタイルが一般的です。温泉地などに多く、食事や温泉を提供する日本伝統のおもてなしが魅力です。

- ゲストハウス:主にバックパッカーや観光客向けの簡素な宿泊施設で、共用スペースやキッチンを備えていることが多いです。個室のほか、相部屋(ドミトリー)形式の部屋もあり、リーズナブルな価格が特徴です。

- ホステル:ゲストハウスに似た施設で、ドミトリータイプの部屋が中心。国内外の旅行者が利用しやすいよう、英語対応や交流スペースが充実している場合もあります。

- ペンション:主に観光地などに立地し、家族経営が多い小規模な宿泊施設です。洋風の内装や手作りの食事サービスが魅力とされています。

- コテージ・バンガロー:山間部や海辺のリゾート地に多く、独立した建物を貸し切りで利用できるタイプの宿泊施設です。自然の中でプライベートな滞在を楽しめるのが特徴です。

- カプセルホテル:主に都市部で展開される低価格帯の宿泊施設で、カプセル型の個室に宿泊します。シャワーや共用ラウンジを備えた施設が多く、ビジネスマンや短期滞在者に人気です。

- グランピング施設:テントやキャビンなどを使用しながら、ホテル並みのサービスを提供する新しいタイプの宿泊施設です。自然体験と快適さの両立が魅力で、近年注目されています。

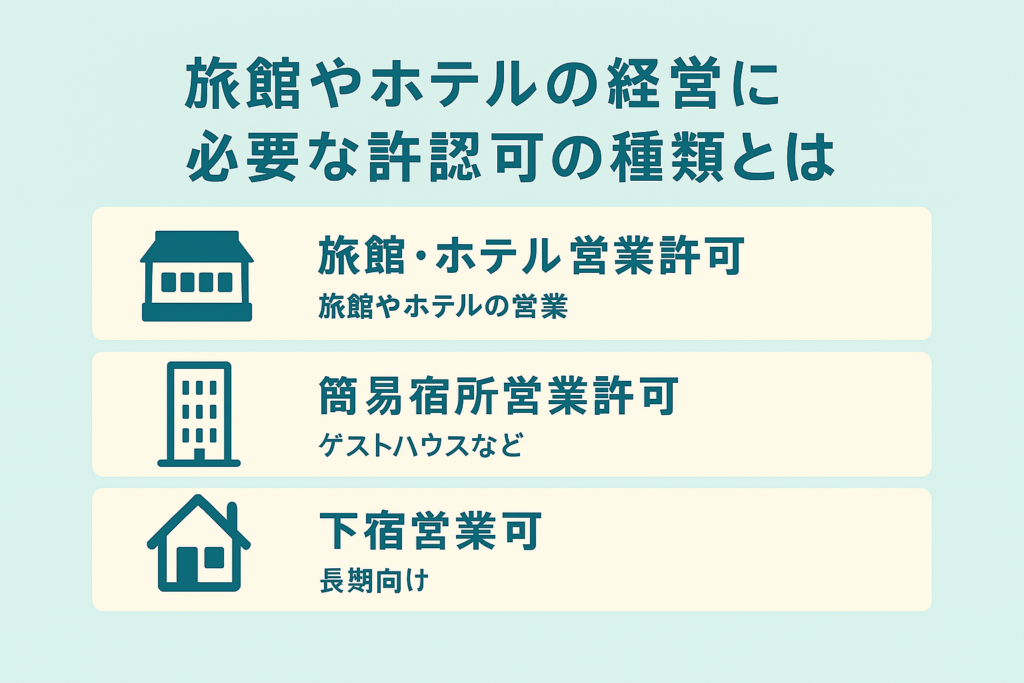

旅館やホテルの経営に必要な許認可の種類とは?

宿泊施設を開業するにあたって、まず押さえておきたいのが「旅館業の許可」です。ただし、どんな施設でも同じ許可でよいわけではなく、提供するサービスや建物の構造に応じて、取得すべき許可の種類が異なります。ここでは、代表的な3つの許可について詳しくご紹介します。

旅館・ホテル営業許可

いわゆる「旅館」や「ホテル」を経営する際に必要な許可です。旅館は和風の構造が特徴で、畳敷きの和室、布団での就寝、和食の提供など、日本ならではのおもてなしが重視されます。一方でホテルは洋風の建築様式を持ち、ベッドやユニットバス、レストラン、ロビーなどを備えた施設が一般的です。

どちらの施設も共通して、客室の広さや換気設備、採光、衛生面、防火設備などについて細かな基準が定められており、これらを満たすことが許可取得の前提条件になります。また、一定以上の規模になると、フロントサービスの常設なども求められることがあります。

簡易宿所営業許可

ゲストハウスやホステル、カプセルホテルなどの施設を運営する場合に必要な許可です。宿泊者が共用スペースを利用することが前提となっている点が特徴で、ドミトリー形式(相部屋)やミニマルな個室スタイルが一般的です。

簡易宿所は、比較的安価な宿泊を提供することから、観光客やバックパッカー向けに人気があります。構造面では、客室の最低面積要件が旅館やホテルよりも緩やかですが、その分、共用スペースの確保や清掃体制の整備が重要になります。外国人旅行者向けの対応を検討している場合は、多言語表示やWi-Fi設備なども求められるケースがあります。

下宿営業許可

1カ月以上の長期滞在を前提とした施設に必要な許可で、いわゆる「下宿」や学生寮、社員寮といった形態がこれに該当します。基本的には寝室の提供に加え、食事を提供することが多く、宿泊よりも“住まい”に近い機能を持っています。

他の旅館業と比べて生活密着型のサービスが求められるため、衛生管理や騒音対策といった面でも独自の配慮が必要になります。また、施設によっては建築基準法や自治体独自の条例の適用を受けることもあるため、事前に詳細を確認しておくことが大切です。

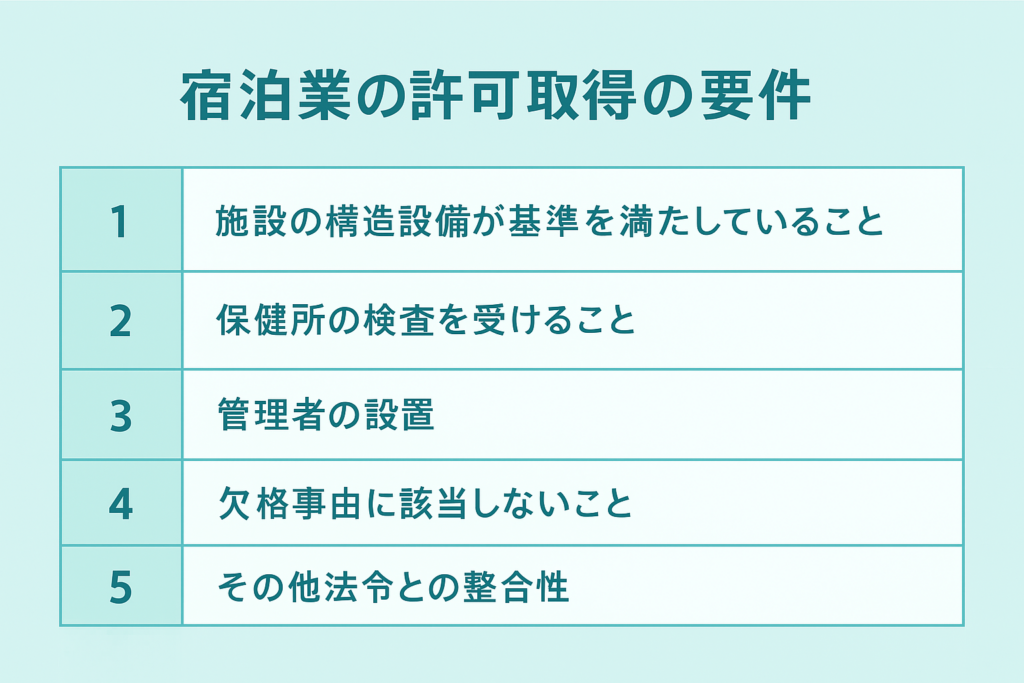

許認可取得の要件

旅館業の営業を開始するには、まず旅館業法に基づいた許可を取得する必要があります。ただし、誰でもすぐに許可が得られるわけではなく、施設の構造や設備、運営体制、申請者の資格などに関して、いくつかの要件をクリアする必要があります。ここでは、その主な要件についてご説明します。

1. 施設の構造設備が基準を満たしていること

許可取得の最大のポイントは、宿泊施設の構造や設備が基準に適合しているかどうかです。具体的には以下のような内容が確認されます:

- 客室の最低床面積

- 採光、換気、照明、給排水設備の整備

- トイレ、洗面所、浴室の設置

- 防火・避難設備の整備

- 害虫やねずみの侵入を防ぐための措置

これらは、施設の種類(ホテル、旅館、簡易宿所、下宿など)によって基準が異なるため、あらかじめ行政の窓口で確認しておくことが大切です。

2. 保健所の検査を受けること

構造設備が整ったら、次に保健所による現地調査を受けます。この検査で基準に適合していると認められなければ、許可は下りません。申請前に専門家に確認してもらうと、スムーズな対応が可能です。

3. 管理者の設置

旅館業を営むには、施設ごとに「施設管理者」を置く必要があります。管理者には、施設の衛生管理やトラブル対応など、日常の運営を適切に行う能力が求められます。

4. 欠格事由に該当しないこと

申請者が一定の欠格事由に該当する場合、たとえ設備基準を満たしていても許可は下りません。例えば、過去に法令違反があった場合や、反社会的勢力との関係があると認められる場合などが該当します。

5. その他法令との整合性

旅館業の許可を得るためには、旅館業法だけでなく、建築基準法、消防法、都市計画法など他の法令との整合性も確保する必要があります。たとえば、防火地域に該当する場合には、追加の防火対策が求められることもあります。

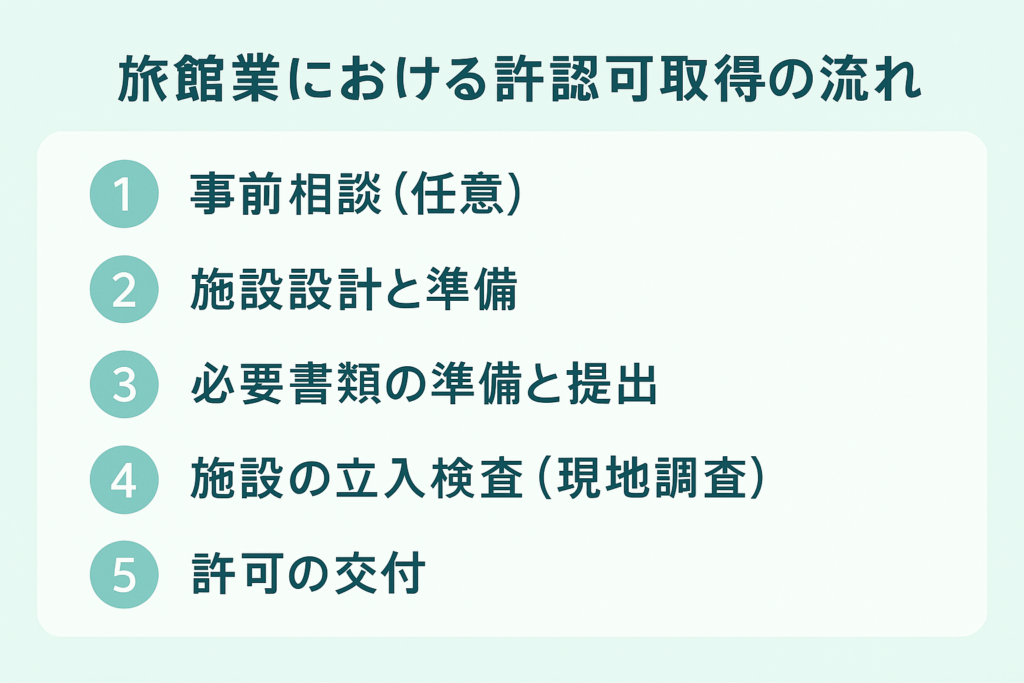

許認可取得の流れと必要書類

旅館業を始めるにあたっては、事前にしっかりと準備を整え、必要な許可を適切に取得することが不可欠です。ここでは、許可取得までの基本的な流れと、必要となる主な書類について解説します。

許認可取得の必要書類

旅館業許可を申請する際には、さまざまな書類を提出する必要があります。主な書類は以下のとおりです。

- 旅館業営業許可申請書:申請者の情報や営業の種類、施設の概要などを記載する基本書類です。

- 建物の図面一式(平面図、立面図、配置図など):施設の構造が基準に適合しているか確認するために必要です。

- 登記事項証明書(法人の場合)または住民票(個人の場合):申請者の身元確認のために提出します。

- 土地・建物の使用権を証明する書類:賃貸借契約書や登記簿謄本などを用意します。

- 施設の管理者に関する書類:管理者の氏名や職務内容などを記載した書面です。

- 近隣見取り図・案内図:施設の位置を明確にするための地図情報が必要になります。

また、各自治体により提出書類が異なる場合があるため、事前に必ず所轄の保健所に確認しておきましょう。

許認可取得の流れ

許可取得までの一般的なステップは以下の通りです。

- 事前相談(任意) 保健所や行政窓口に事前相談を行うことで、自分の施設に適用される要件や手続きの流れを把握できます。

- 施設設計と準備 図面の作成や設備の整備など、基準に合った施設を用意します。設計段階から法令に適合するよう進めることがポイントです。

- 必要書類の準備と提出 前述の必要書類を整え、所轄の保健所に申請します。

- 施設の立入検査(現地調査) 保健所の担当者が施設を実際に確認し、構造や衛生面が基準を満たしているかをチェックします。

- 許可の交付 問題がなければ、旅館業営業許可が交付され、正式に営業が可能となります。

許認可以外に必要な手続き

旅館業の許可を取得すればすぐに開業できる、というわけではなく、許可とは別にさまざまな手続きが必要です。ここでは、許認可以外で必要となる代表的な手続きをご紹介します。

開業届の提出

まず、開業する際は税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出する必要があります。これは、事業を開始したことを国に報告する手続きで、開業から原則1か月以内に行う必要があります。法人で運営する場合は、法人設立届出書や青色申告承認申請書なども必要になるため、税理士と相談しながら準備すると安心です。

開業届を提出することで、青色申告が可能になり、税制上のさまざまなメリットを受けられるのもポイントです。

消防署への届け出

宿泊施設は、不特定多数の人が出入りするため、防火管理の観点から消防署への届け出が必須です。主に以下の2つの手続きを行います。

防火対象物使用開始届

施設の使用を開始する前に提出が必要な書類で、使用開始の7日前までに届け出る必要があります。建物の用途や構造によっては、事前に建築基準法に基づく手続きも必要です。

消防法令適合通知書の交付申請

旅館業の許可申請時に、保健所から提出を求められることが多い書類です。消防署が施設を調査し、消防法令に適合していることを確認した上で発行されます。消火器の設置状況や非常口の確保、誘導灯の有無などがチェックされます。

このように、消防署への届け出を怠ると、許可そのものが下りなかったり、後々の営業停止リスクにもつながるため、開業準備と並行して計画的に進めておくことが大切です。

必要に応じて行う手続き

宿泊施設を開業する際、基本の許可や届け出のほかにも、運営スタイルによっては追加で必要となる手続きがあります。ここでは「必須ではないが、施設のサービス内容によっては必ず行うべき手続き」について紹介します。

施設内の売店でお酒を販売する場合の手続き

施設内に設置した売店などで宿泊者に酒類を販売する場合、「一般酒類小売業免許」が必要です。これは、継続的に消費者に対してお酒を販売するための免許で、所轄の税務署に申請します。

この免許の取得には、販売場所の確保だけでなく、販売管理体制、帳簿管理、保管場所、冷蔵設備の有無など、細かい基準を満たす必要があります。

施設内で食事を提供する場合の手続き

宿泊者に朝食や夕食を提供する場合、「飲食店営業許可」の取得が求められます。所轄の保健所への申請が必要で、厨房や調理器具、手洗い設備などが基準を満たしているかの確認があります。

施設の大浴場を宿泊客以外も利用できるようにする場合の手続き

宿泊者以外に大浴場の利用を開放する場合、「公衆浴場法」に基づく手続きが必要です。こちらも保健所の所管となり、浴室の広さや換気・給排水設備などがチェックされます。

建物の新築や内装工事を行う場合の手続き

施設を新築したり、大規模な内装工事を行う場合は、「建築確認申請」や「用途変更手続き」が必要となることがあります。これは建築基準法に基づくもので、設計図や構造図などを揃えたうえで、建築士などの専門家と連携して進めるのが一般的です。

また、工事の際には消防署への届け出も必要になります。具体的には「防火対象物工事等計画届出書」や「消防用設備等設置届出書」の提出が求められます。

これらの手続きは、旅館業許可や消防法令適合通知書の取得にも影響を及ぼすため、早い段階で所轄の行政機関や消防署と相談することをおすすめします。

従業員を雇用する場合の手続き

スタッフを雇用する場合、労働基準監督署やハローワークへの届出が必要です。「労働保険関係成立届」や「雇用保険適用事業所設置届」などの提出に加え、社会保険や給与計算の体制整備も忘れずに行いましょう。

金融機関から融資を受けるための手続き

施設の開業資金や運転資金を調達するため、金融機関や公的機関から融資を受けるケースも多く見られます。融資を受けるには「事業計画書」や「収支予測表」「許認可の写し」などの提出が必要で、日本政策金融公庫や自治体の制度融資などが活用されています。

まとめ

ここまで、宿泊施設を開業するために必要な許認可や各種手続きについて詳しく解説してきました。旅館業法に基づく営業許可はもちろんのこと、税務署や消防署への届け出、施設内サービスに応じた追加手続きなど、宿泊業をスタートさせるには多岐にわたる準備が求められます。

行政手続きに不安がある方は、早い段階で専門家に相談するのも一つの方法です。行政書士などの専門家は、許可取得のサポートだけでなく、開業後の運営アドバイスまで対応してくれることもあります。

特定行政書士として、幅広い業界における法務支援やビジネスサポートに従事するとともに、業務指導者としても精力的に活動。企業法務や許認可手続きに関する専門知識を有し、ビジネスの実務面での支援を中心に展開しています。(登録番号:03312913)